Stern, Heft 45 , 7. November 1965

Ich weiß nicht, ob Bernhardinerhunde manchmal so mit den Nerven herunter sind, daß sie heimlichzur Kognakflasche greifen. Mein Freund Knud sieht jedenfalls genauso aus. Sein rotbrauner Schnurrbart ist zum wilden Knäuel zusammengeschrumpft. Die aus dem offenen Hemd hervorquellenden Haare kleben an der schweißtriefenden Brust.

„Kognak“, stöhnt er und läßt sich neben mich auf einen Stuhl fallen. „Sag dem Kerl, daß ich einen doppelten Kognak brauche – und schnell!“

Der „Kerl“ ist ein steinalter Neger*, der im „East Africa Hotel“ von Dar es-Salaam, der Hauptstadt Tansanias, den Ober spielt. Er war sicher schon vor dem Ersten Weltkrieg hier, als deutsche Kolonialherren dieses Haus gebaut haben.

Mit dem ersten Schluck scheint Knud die Wut zu packen: „Äpfel hat sie gegessen. Jawohl, Herr Weiberspezialist! Kleine, grüne, häßliche Äpfel, die ihr anscheinend besser schmeckten als ich. – Und da behauptest du, die Afrikanerinnen seien die tollsten Frauen der Welt!

„Du sprichst jetzt wahrscheinlich von Liebe“, werfe ich ein. „Ich sprach von der Frau.

Er lacht, als wolle er Gift in mein Bier spucken.

„Ist das nicht vielleicht dasselbe? Nein, mein Lieber. Kleine, grüne Äpfel gefielen ihr besser. Stell dir vor, als keine Äpfel mehr da waren, rümpfte sie die Nase, als sei ich aus einer Jauchegrube gestiegen.“

„In Deutschland essen betrunkene Autofahrer eifrig Äpfel“, versuchte ich Knud zu belehren, „damit die Polizei die Alkoholfahne nicht riecht. Gewisse schwarze Damen tun das gleiche, um ihrerseits dem Geruch weißhäutiger Herren ertragen zu können. Blonde riechen nun mal nicht gut für schwarze Nasen.“

„Quatsch“, sagt er. „Neger* sind bessere Liebhaber. Das ist es. Wir Weißen machen uns hier nur lächerlich.“

Sicherlich. In Afrika machen sich viele Europäer lächerlich. In ihrem buschfreuden-schwangeren Hirn haben sich die gängigen Klischees wie Läuse eingenistet: Jeder weiß, daß die afrikanischen Frauen nur Sklaven sind, willige Objekte der männlichen Lust und Laune. Untergeben und gefügig. Jederzeit bereit, und dazu noch feurig wie verhexte Nonnen. Auf Grund des Klimas vermutlich – und der zügellos amoralischen Triebhaftigkeit natürlich.

Und die Schlußfolgerung drängt sich auf: Wenn eine Frau zur Sklavin erzogen ist, dann kann sie nur Kraft und Arroganz bewundern. Als Partner will sie einen echten Mann. Eine Mischung von Tarzan, James Bond, weißem Jäger und Hemingway.

So sehen sie dann auch aus, jene europäischen Herren, die auf den Kriegspfad der schwarzen Liebe gezogen sind, um einmal richtig auf die Buschpauke zu hauen: obligater Bart, sorgfältig gebürstete Brusthaare, dreckige Hemden und die Peitsche der Lust im Auge.

Man hat fälschlicherweise behauptet, daß Bart-, Haar- und Dreckkult der Buschfreudenjäger eine natürliche Reaktion auf die europäische Etikette seien. Ein befreiender Sprung aus Schlips und Kragen. Das ist keineswegs so. Die borstigen Supermann-Darsteller kämpfen verzweifelt gegen einen bohrenden Minderwertigkeitskomplex, der ebenso alt ist wie die erste Begegnung zwischen Schwarz und Weiß: die Vorstellung nämlich, daß der Afrikaner ihnen sexuell haushoch überlegen sei.

Seriöse Psychologen behaupten sogar, daß der Rassentrennungsfanatismus gewisser Amerikaner letztlich nur ein Ausdruck dieser sexuellen Eifersucht sei.

Kenner wissen zwar, daß der Afrikaner von Natur keineswegs begnadeter oder begabter ist als die Männer anderer Erdteile. Aber es hat sich nun einmal herumgesprochen, und nichts ist langlebiger als falsche Wahrheiten.

Wie dem auch sei, wer zur Jagd auf schwarze Liebe auszieht, will wie ein ganzer Kerl aussehen. Knud hatte sich also zünftig ausgerüstet. Zu seinem Gepäck gehörten auch ein paar kurze Abhandlungen über Afrikas Frauen. Darin stand zu lesen, daß Mädchen hierzulande vom Mann gekauft werden. Genau wie Vieh und Acker. Und ohne gefragt zu werden. Die Ehe ist kaum mehr als ein Kuhhandel, und zu allem Überfluß hat die Frau auch keineswegs das ausschließliche Recht auf Liebe und Treue ihres Käufers. Sie muß ihn teilen. Mit älteren Matronen, die er schon vorher gekauft hat, oder mit jüngeren Frauen, die nach ihr erworben werden – wenn die krank ist, oder schwanger, und zu nichts mehr nutze. Im Vielweiber-Haushalt ist sie ein Arbeits- und Bruttier unter vielen.

Ungefähr so hatte Knud seine kurze Lektüre über die afrikanischen Frauen verstanden. Sein Wissen entsprach der in Europa gängigen Vorstellung von afrikanischer Folklore: Die Männer tanzen, während die Frauen schuften.

Und es wunderte mich gar nicht, als er daraus den Schluß zog: „Solche Frauen müssen doch förmlich nach Liebe dürsten und für die kleinste Aufmerksamkeit dankbar sein.“

Er verkündete auch seine Absicht, einigen dunklen Damen durch Liebe zum Bewußtsein menschlicher Würde zu verhelfen.

Es hat mich immer gewundert, wie selbstlos Europäer hier werden können. In Afrika scheinen sie schlagartig nur das Gute in sich zu entdecken: Händler wollen nur Fortschritt bringen, Missionare vor ewiger Verdammnis retten, Militärs Stammesfehden verhindern, und selbst die bärtigen Lustjäger opfern sich auf dem Altar der Nächstenliebe.

Es gibt natürlich auch andere. Sie tragen keine Bärte. Linksintellektuelle mit Schuldgefühlen. Jeder von ihnen glaubt, ganz persönlich für die Greueltaten des europäischen Kolonialismus verantwortlich zu sein. Sie entschuldigen sich fast, als Weiße zur Welt gekommen zu sein, und wollen hier vor allem „verstehen“.

Aber auch sie sind gegen die Faszination der schwarzen Venus nicht gefeit. Im Gegenteil. Uneingestandenes Verlangen, Wille zur Buße und Wissensdrang bilden gerade bei ihnen eine explosive Mischung.

Großstadtmädchen üben sich im ABC des „süßen Lebens“. Man nennt sie „Fräulein Unabhängig“. Ihre Vorbilder: Sex-Stars amerikanischer Filme

Solch einen Intellektuellen mit weißem Schuldgefühl und schwarzem Venuskomplex lernten wir in Nigeria kennen. Er hieß Charles und studierte Kunstgeschichte in Lagos. Seine schwarze Freundin Lucy war Christin. Sie hatte studiert und lehrte jetzt an einer Schule der nigerischen Hauptstadt.

Charles war stolz auf ihre Intelligenz und berauscht von ihrer Schönheit. Besonders glücklich war er, wenn sie, in nigerischer Tracht gekleidet, Sartre unterm Arm trug und wie eine Karavelle dahinglitt.

Eines Tages treffe ich Charles allein. Mit gebrochener Stimme bestellt er einen Tee ohne Zucker.

„Bauchschmerzen?“ frage ich.

„Dem Tode entronnen“, stöhnt er.

„Amöben?“

„Krötenaugen, Katzendärme, Fingernägel, Affenhirn und Eulenkrallen mit Ohrenschmalz!“

Er läßt seinen Kopf auf den Tisch fallen. Seine Brille klirrt gegen das Geschirr. Ein Gast fragt, ob er einen Arzt holen soll. Mir scheint, hier kann niemand helfen, und ich komme mir vor wie ein seelischer Korkenzieher, als ich zu erfahren versuche, was passiert ist.

Er hatte einen Mann in Lucys Wohnung getroffen. Zwar wurde dieser als Bruder vorgestellt, doch fühlte Charles sich sofort als die lächerliche Figur des klassischen Dreiecks-Komödie und stellte Lucy zur Rede„Aber Darling“, sagte sie erstaunt, „wie kannst du mich des Betruges beschuldigen, wenn du mich noch gar nicht geliebt hast?“„Du gibst also zu, daß dieser Mann dein Liebhaber ist?“

„Bin ich eine Nonne?“

„Mein Gott – und ich wollte dich wie eine Dame behandeln.“

„Darf ich wissen, was das ist?“

„Dir mit Achtung begegnen. Eine gewisse Zeit verstreichen lassen. Wenn du es genau wissen willst: Ich wollte dich nicht wie eine begehrenswerte Negerin* behandeln.“

An Stelle von Tränen und bitteren Worten antwortete ihm ein schallendes Gelächter. „Und ich glaubte, du seiest impotent, Darling. Aber es ist nie zu spät. Warte, ich bin gleich wieder da.“

Wenige Sekunden später stand sie nackt vor ihm.

Charles fühlte sich wie die Väter der Kirche beim Anblick des Teufels. Ein Tintenfaß war nicht zur Hand. So schleuderte er nur ein paar Worte gegen den Versucher im Evakostüm: „Was – du wagst es – nach ihm…“

„Er ist mein Bruder. So nennen wir im Dorf alle Männer, die im gleichen Jahr beschnitten worden sind wie wir.“

Beschnitten war sie auch. Sie – eine Christin! Eine Frau, die studiert hatte und die Bibel auf Lateinisch lesen konnte. Charles mußte sich hinsetzen. Wie konnte er seine Träume verwirklichen und Brücken der Verständigung schlagen, wenn die Intelligentesten noch bis zum Hals im Dickicht des Dschungels steckten? Den Kopf im zwanzigsten Jahrhundert, die Gefühle im Dorf und den Leib in den Händen von Hexen. Plötzlich ekelte es ihn sogar vor diesem einst so begehrten Körper, den schwarze Zauberinnen verstümmelt hatten.

„Mir ist übel“, sagte er. „Gib mir etwas zu trinken. Und zieh dich um Gottes willen wieder an.“

Diesmal dauerte es sehr lange, bis Lucy mit einem Getränk zurückkam. Charles stürzte es in einem Zug hinunter. Dann verabschiedete er sich. Es sollte dramatisch klingen und für immer sein, aber Lucy lächelte nur: „Bis morgen, Darling – dann wirst du stark sein wie ein Löwe und verliebt wie – wie ich.“

„Du glaubst doch nicht, daß wir uns jemals wiedersehen?“

„Krötenaugen, Katzendärme, Fingernägel, Affenhirn, Eulenkrallen“, murmelte sie verträumt und deutete auf das leere Glas.

Um Charles zu trösten, behauptete ich, daß Liebestrünke nur selten giftig seien.

„Ich wollte, dieser wär’s, und ich würde krepieren.“

Sein Wunsch ging nicht in Erfüllung. Als ich ihn einige Zeit danach wiedersehe, ist er stark wie ein Löwe – und verliebt wie Lucy. Jetzt trinkt er Whisky und behauptet, Afrika sei ein Paradies. Strahlend erzählt er, wie er morgens aufsteht: Lucy ruft ganz zärtlich seinen Namen. Wenn er nämlich ungerufen aufwachen würde, könnte seiner Seele die Zeit fehlen, in seinen Körper zurückzukehren. Lucy flüstert auch jedesmal ihren eigenen Namen in sein schlafendes Ohr. So kann auch die Liebe sich wieder einstellen, falls sie im Traum einen kleinen Bummel gemacht haben sollte.

„Charles“, sage ich warnend, „Krötenaugen und Eulenkrallen scheinen doch in den Kopf zu steigen.“

Er wird plötzlich ernst. „Im übertragenen Sinne schon. Mir ist plötzlich klargeworden, daß die Sexualität bei uns Weißen mehr Menschen innerlich auseinandertreibt als zusammenführt. Und weißt du warum? Weil wir sie immer noch mit Schmutz und Sünde verbinden.“

Trotz Vielweiberei ist die Frau keineswegs die Sklavin des Mannes. Sie kann ihn auf die Anklagebank bringen und die Scheidung verlangen. Oft geht der Streit um die Nähmaschine, deren Benutzung die Männer als ihr Vorrecht betrachten.

Sünde – mit ihr fing das Mißverständnis zwischen Europa und Afrika an. Wer schon beim Anblick einer nackten Brust den Teufel witterte und das Kreuz schlug, der konnte auch afrikanische Erotik, Vielweiberei und Brautkauf nur als Ausdrücke primitiver Sündhaftigkeit verurteilen.

Was waren das für Menschen, die in der Sexualität die höchste Form der Freude sahen und sich nicht einmal die Mühe gaben, sie mit einem göttlichen Alibi zu tarnen? Wilde natürlich!

In kleinen Dörfern beginnt der Weg ins moderne Leben mit dem ABC. Um ihren Nachkommen eine bessere Welt zu schaffen, besuchen die Frauen mit ihren Kindern am Abend unter freiem Himmel selbstorganisierte Schulen

Die Liebe, die einzig richtige Liebe, das war selbstverständlich unsere europäische Liebe: ein himmlischer Einklang von Geist und Seele, vorsichtig gemischt mit einem Hauch von Leidenschaft und innigst verquickt mit Monogamie und Treue, mit Eifersucht und Verrat.

Aus der Sicht der Afrikaner war das nichts anderes als eine totalitäre Liebe. Sie fanden es barbarisch, einen Menschen seelisch und körperlich besitzen zu wollen, und geradezu grotesk, das Aufgeben jeder persönlichen Freiheit als Liebe zu bezeichnen.

Ich spreche hier natürlich von jenen hundert Millionen Afrikanern, die immer noch am traditionellen Lebensstil festhalten. Die afrikanischen Christen sehen das verständlicherweise anders.

Mein schwarzer Freund Joseph fand es zum Beispiel skandalös, als ich ihm vorschlug, seiner Frau einen Liebhaber zu suchen oder selbst eine Nebenfrau ins Haus zu nehmen. Dabei hatte ich gar nichts Böses im Sinn. Ich machte mich nur zum Fürsprecher afrikanischer Sitten. Und keineswegs ohne Grund. War doch Joseph zum Skelett abgemagert, weil der Kummer um seine kinderlose Ehe ihn buchstäblich auffraß. Auch seine Frau schleppte sich wie eine Aussätzige durchs Dorf. Von einer harmonischen Ehe konnte nicht mehr die Rede sein.

Mir schien, daß der Christ Joseph weit weniger menschlich handelte als seine heidnischen Stammesbrüder. Wenn nämlich bei ihnen der Kindersegen ausbleibt, fragen sie sich zunächst einmal, ob sie nicht selbst daran schuld sind. Auch Männer können unfruchtbar sein, oder Blutgruppen mögen nicht zusammenpassen. Nichts scheint ihnen deshalb logischer zu sein, als die Fruchtbarkeit ihrer Frau von anderen Männern testen zu lassen.

Trotz seiner anfänglichen Empörung wandte sich Joseph sofort an den weißen Priester: Er fragte ihn, ob es in seinem besonderen Fall nicht doch vielleicht möglich wäre, nach den alten Sitten zu handeln. Dem lieben Gott könnte es doch kaum mißfallen, wenn Josephs Brüder es einmal versuchen würden, ihm Kinder zu schenken.

Ergebnis: der Herr Priester grüßte mich nicht mehr, und Josef stellte mich erregt zur Rede: „Du hast meinen Seelenfrieden gestört.“

„Ich habe dich nur an die Weisheit deiner Väter erinnert.“„

Ein weißer Mann, der das tut, ist ein Kommunist!“

Was soll ich darauf antworten?

„Aber ich liebe dich trotzdem“, fährt er fort. „Du hast mich wieder nüchtern gemacht. Die Worte der Kirche sind wie der Palmwein. Nur wenige können davon trinken und doch noch weise bleiben. Ich hatte die Vernunft verloren. Weil Gottes Wasser auf mein Haupt gefallen war, fühlte ich mich wie ein weißer Herr. Das war ein großer Fehler. Jetzt bin ich ein besserer Christ!“

Und Josef ging in andere Hütten, um den Männern zu sagen, daß sie jetzt das Lager seiner Frau teilen dürften, wenn Ihnen danach zumute sei.

Schon am gleichen Abend wurde ich von den eingefleischten Heiden des Dorfes eingeladen, die Rückkehr des verlorenen Sohnes zu feiern. Es war ein homerisches Gelage. Das selbstgebraute Bier floß in Strömen.

Auch die Vorfahren machten mit, wie es die Sitte verlangt. Aus den

Bechern schütteten wir jedesmal einen Schluck auf die Erde und damit direkt in ihre Hälse. Die meinen mußten mindestens bis zur siebenten Generation betrunken sein, als auch ich vom Hocker fiel.

„Kill me quick“ (Töte mich schnell) hieß das selbstgebraute Bier. Um dem Namen gerecht zu werden, hatten die Frauen meiner Gastgeber etwas Brennspiritus, Benzin und berauschende Kräutersäfte hinzugemischt.

Aus europäischer Sicht ist Josephs Geschichte unmoralisch. Sie schlägt auch der männlichen Eitelkeit empfindlich vors Schienbein. Daß ein anderer Mann der leibliche Vater seiner Kinder wird, ist dem normalen Europäer undenkbar. Und daß da ja nicht nur Störche klappern, sondern auch Freude geschenkt und empfangen wird, ist schier unerträglich. Bei dieser Vorstellung entdeckt jeder Mann schlagartig seine ethischen Grundsätze – wenn er auch selbst vielleicht keine moralischen Bedenken hat, heimlich der stolze Vater von Kindern anderer Männer zu werden.

Diese Moral mit doppeltem Boden kann der schwarze Heide nicht kennen. Wenn er den Brautpreis für seine Frau entrichtet – das heißt, wenn er sie heiratet -, dann wird sie keineswegs sein Eigentum. Der immer wieder als Menschenhandel geschmähte Aspekt der afrikanischen Heirat – das Feilschen um Vieh und Geld – mag für uns zwar wie der käufliche Erwerb eines Mädchens aussehen und an Sklaverei erinnern. Für die schwarze Braut ist er das unerläßliche Symbol der Ehe – wie bei uns der Ring – und das sichtbare Zeichen ihres Wertes.

Mit dem Kreuz auf der Brust und dem Fetisch auf dem Kopf gehen diese Mädchen zu einem heidnischen Fest. Afrika versucht, fremden Glauben und eigene Tradition zu versöhnen. Wie auf dieser christlichen Hochzeit, wo der weiße Priester und die schwarze Zauberin koexistieren

Durch die Mitgift wurde die afrikanische Frau völlig entwertet. Sie, für die man Vermögen opferte oder jahrelang schuftete und die man deshalb verehrte, sollte jetzt verschenkt werden wie ein alter Schuh? Ausgeliefert den Launen des Mannes?

Nein, das System des Brautpreises darf nicht verschwinden, entschied Fräulein Afrika. Es erlaubt der Frau Freiheiten, von denen Europäerinnen nur heimlich zu träumen wagen. Dem Mann räumt es letztlich nur ein unumstößliches Recht ein: das Recht auf die Frucht ihres Leibes. Und auf diesem Gebiet kennt er dann ebensowenig Spaß wie weiße Herren in bezug auf die Treue. Manche Afrikaner nützen dieses Recht sogar recht geschickt aus, wie unser Freund Mubito.

„Es gibt Frauen, die wie Blumen sind“, erklärt er uns. „Wenn sie nicht täglich von der Sonne gestreichelt werden, verwelken sie. Wer solch eine Frau zu sich nimmt, der legt mit offenen Augen glühende Kohlen aufs eigene Haupt. Das habe ich getan, als ich Sanda ins Haus nahm. Wenn ihre Schultern nachts die Erde küßten, verlangte sie nach Liebe. Ihre Rufe blieben selten unerhört – und eines Tages lief sie davon. Das ist sechs Jahre her. Seither hat sie mir drei Söhne geschenkt. Jeder ist von einem anderen.“

„Und weshalb drängst du nicht auf die Rückzahlung des Brautpreises“, will ich wissen.„Sanda ist so fruchtbar“, sagt er. „Ich liebe ein volles Haus. Und wer weiß, was ich für den gleichen Preis bekomme. Vielleicht einen Eimer, der kein Wasser hält.“

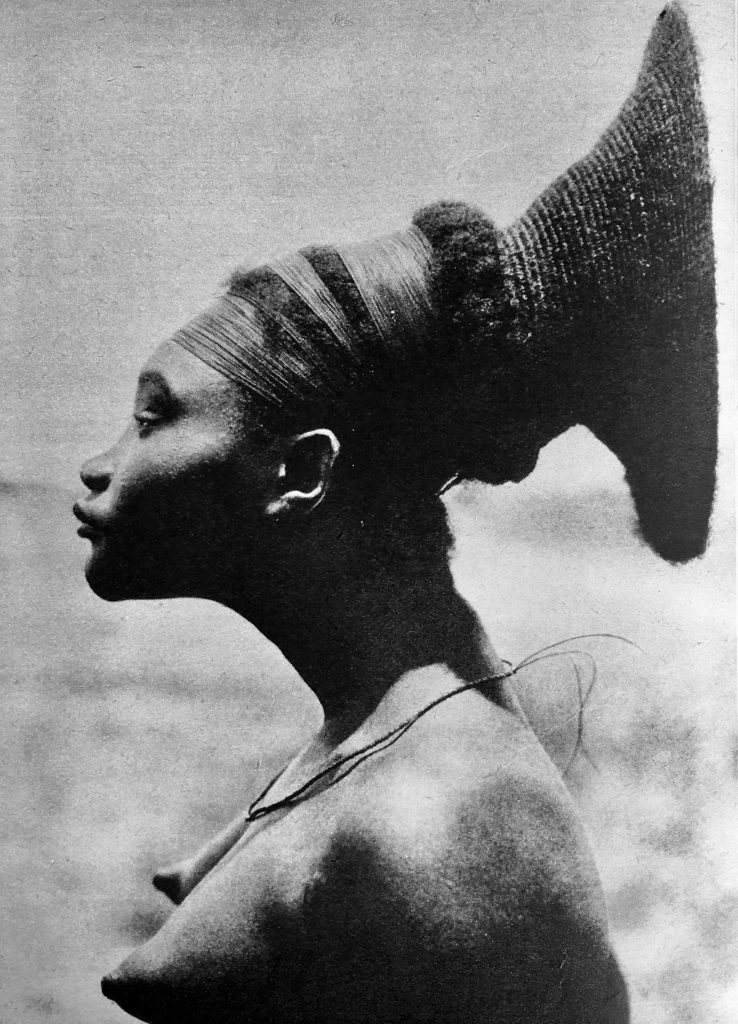

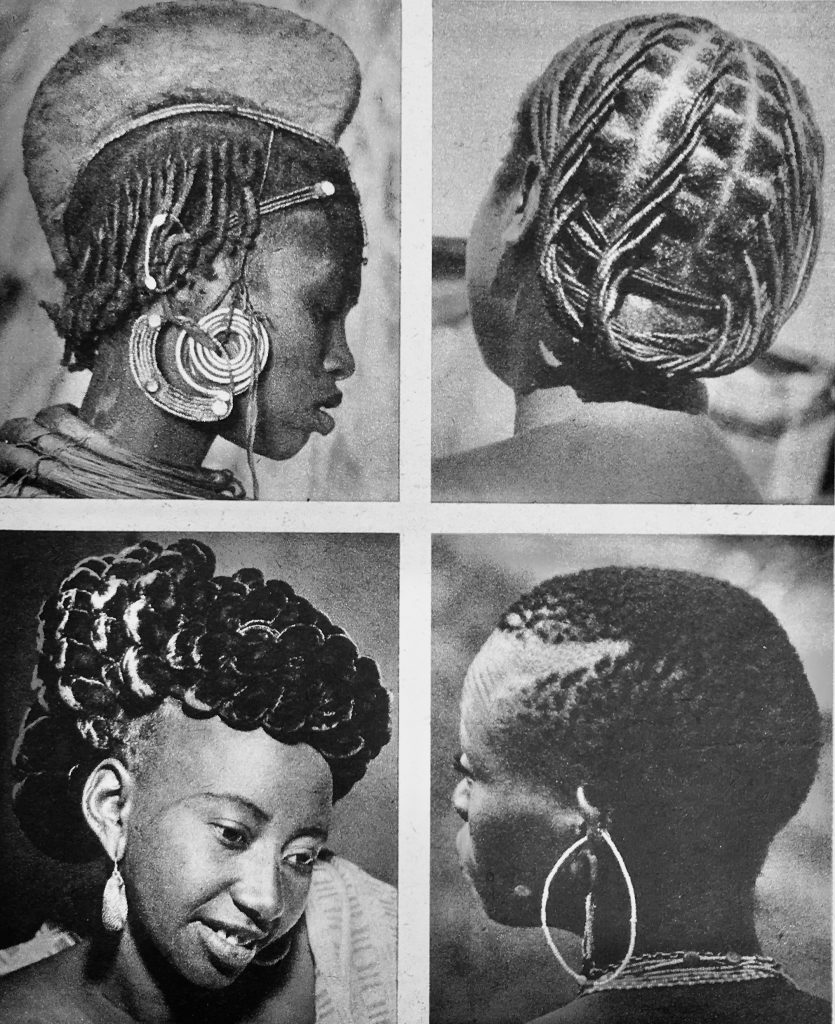

Die afrikanische Koketterie dreht sich hauptsächlich um die Frisur. Nicht ohne Grund. Es ist schwer, krauses, drahthartes Haar zu bändigen. Jeder Stamm löst das Problem auf eigene Art. Die moderne Städterin trägt eine Perücke oder läßt sich das Haar glätten. Sie schämt sich ihrer „primitiven“ Schwester, die stolz und bewußt ihr Drahthaar zum Kunstwerk modelliert. unter Frauen

Vielweiberei unter Frauen

Tatsächlich hätte die Rückzahlung des Brautpreises die Scheidung bedeutet und ihm endgültig das Recht auf Sandas zukünftige Kinder entzogen. Die meisten Afrikaner aber lieben Kinder über alles.

Einen ganz besonderen „Eimer, der kein Wasser hält“ (unfruchtbare Frau) trafen wir in Nigeria. Der Name: Frau Ekwani. Da sie nicht ohne Nachkommen sterben wollte, hatte sie drei Frauen geheiratet und war der stolze „Vater“ von sieben Kindern.

Wir hatten oft gelesen und gehört, daß Ehen zwischen Frauen in Afrika nicht selten sind. Doch glaubten wir, sie nur noch bei isolierten Stämmen vorzufinden. Wir waren deshalb nicht wenig überrascht, dieser Art Ehe ausgerechnet im exklusivsten Herrenklub von Onitsha zu begegnen, einem der bedeutendsten Handelszentren Nigerias.

Im Klub floß der Whisky ebenso reichlich wie die Banalitäten. Zu unseren Ehren hatten die Herren ihre „weißen Masken“ aufgesetzt und mimten Europa. Das geschieht immer, wenn Schwarze Weißen gegenübertreten, und die Wohlhabenden sind dann noch größere Komödianten als die Armen. Gesagt wird nur, was in weißen Ohren „zivilisiert“ klingen soll.

Wenn so das lustlose Weltbild verwelkter Missionsdamen wie Bibelzitate aus schwarzen Mündern sprudelt, kann man nur gähnend warten, bis der Alkohol den europäischen Firnis davonschwemmt und dem wirklichen Afrika wieder zu Worte verhilft.

Als das endlich geschehen war, zogen wir mit einer Flasche geschmuggelten Champagners zu jenem Mitglied des Klubs, das man uns in nüchternem Zustand verheimlicht hätte: Frau Ekwani.

„Obwohl nur Herren zugelassen sind, ist sie ein vollwertiges Mitglied unseres Klubs“, erklärte der Präsident, und wir verbeugten uns etwas verwirrt vor der zwar nicht mehr jungen, aber üppig weiblich geformten Dame.

„Sie vertritt amerikanische und europäische Firmen“, erklärte der Herr Außenminister.

„Vor Ihnen steht eine der Handelsprinzessinnen unserer Stadt“ fügte der Finanzminister hinzu.

In diesem Klub hatte jeder Titel und Funktion, auf die er stolz war. Man spielte Regierung und hoffte im stillen, es einmal zu werden. Worte sind machtvolle Fetische. Vor der Tür noch hatten wir ein Motorrad gesehen, auf dessen Schutzblech geschrieben stand: „Zukünftiger Minister“.

Jetzt nahm der „Minister für kulturelle Beziehungen“ das Wort: „Wir haben also die Ehre, die ganz große Ehre, Ihnen Frau…“

„Papa – Papa“, rief plötzlich ein kleiner Junge und stürzte sich zwischen die Röcke von Frau Ekwani. „Papa…“

Wir konnten zwar nicht verstehen, was jetzt gesprochen wurde. Es war jedoch klar, daß dieser Knirps Frau Ekwani als seinen Vater betrachtete.

Bei Betrunkenen drückt sich Verlegenheit gewöhnlich als wirrer Wortschwall aus. Als der „Minister für innere Sicherheit“ die Ruhe wiederhergestellt hatte, erklärte er: „Sie müssen verstehen. Frau Ekwani ist der Vorstand dieses Familienhaushaltes, der Chef. Nur als solcher hat sie Zutritt zu unserem Herrenklub.“

Und während der Lärm wieder losbrach, führte Frau Vater ihren Sohn zu seiner Mutter, einer hübschen Frau von vielleicht zwanzig Jahren, die lächelnd vor der Tür wartete.

Die Väter haben nichts zu sagen

Ich bin überzeugt, „Papa“ Ekwani hatte diese kleine Familienszene absichtlich inszeniert, um uns auf die Spur zu setzen. Denn sie war stolz auf ihre Familie. Sie wußte aber auch, daß die Herren nie betrunken genug sein würden, um uns die ganze Wahrheit zu sagen.

Das moderne Afrika schämt sich seiner alten Sitten – vor Europäern. Dabei handelt es sich hier weder um eine physische Mißbildung noch um geheimnisvolle Formen lesbischer Liebe. Die Ehe zwischen Frauen ist lediglich eine logische Folge der afrikanischen Heiratsmoral. Wenn der Mann mit dem Brautpreis in erster Linie das Recht auf die Frucht eines Leibes erwirbt, warum sollte dann eine unfruchtbare Frau, die selbstständig im Leben steht und über die nötigen Mittel verfügt, auf Nachkommenschaft verzichten?

Frau Ekwani ist eine solche Frau. Sie gehört sogar zu den reichsten Leuten von Onitsha. Ihren Erfolg verdankt sie ausschließlich ihrer eigenen Kraft und Energie. Leider blieben zwei Ehen kinderlos. Sollte sie deshalb allein altern? Nein. Diese weltgewandte Frau, die jedes Jahr nach Amerika und Europa fliegt, entschloß sich, wie die „Wilden“ zu leben. Sie suchte sich drei junge Mädchen aus und heiratete sie. Mit der Entrichtung des Brautpreises an die Eltern wurde sie rechtlich der Vater aller Kinder, die da kommen würden. Von wem? Das ist nicht ihre Sache. Die Wahl der Erzeuger überläßt sie ihren Frauen, und sie wundert sich auch nicht im geringsten, wenn Geschwister sich nicht ähnlich sehen.

Unten eine der Mütter mit Kindern

So ist jeder glücklich. Vor allem die Kinder. Der älteste Sohn studiert in London, eine Tochter in Rom. Andere gehen noch zur Schule. Die Mütter machen die Hausarbeit wie jede normale Ehefrau. Sie verhätscheln die Kinder und verwöhnen den „Vater“. Zu dritt teilen sie sich die Arbeit. Und an Gesprächsstoff dürfte es auch nicht fehlen, besonders wenn es um Männer geht.

Selbst „Papa“ kommt auf diesem Gebiet nicht zu kurz. Keine seiner Frauen wird sich aufregen, wenn „er“ sich einen Liebhaber nimmt.

„Ist das nicht die ideale Ehe?“ seufzt einer der Herren „Minister“. Erst morgens um fünf, in der letzten offenen Kneipe der Stadt, gesteht er mir unter vier Augen alles. Er deutet sogar an, daß es viele solcher Ehen in Onitsha gibt.

„Die ganze Welt sollte so leben“, lallt er weiter. „Dann wären alle Frauen und Männer frei, und alle Kinder hätten ein Zuhause. So stell ich mir das Paradies vor. Jawohl, Mister. Das Paradies auf Erden. Ich bin christlich verheiratet – mit einer einzigen Frau. Sehe ich vielleicht glücklich aus?“

Ein Bier für den Seitensprung

Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Vielleicht liegt es nur am Alkohol – oder aber an einem plötzlichen Anfall von „Buschsehnsucht“. Im fremden Reich der Einehe überfällt sie den Schwarzen ebenso hinterlistig wie uns das Heimweh in fernen Ländern.

Dann träumt er von der traditionellen afrikanischen Familie, von Tanz und Palaver, von Stammestreue und Vielweiberei. Er sieht sich von mehreren Frauen umsorgt. Jede wohnt in ihrer eigenen Hütte, mit ihren Kindern – und er, als höchste Autorität, in der größten und schönsten. Der Mann bestellt seine Felder. Die Damen die ihren. Und jede kann mit ihrem Erwerb tun, was sie will. Das ist Freiheit und Gleichheit. Selbst in der Liebe. Wenn sich da mal einer dazwischendrängelt, wird die Frau nicht einfach davongejagt. Ihr Herr Vater muß lediglich eine kleine Entschädigung an den rechtmäßigen Ehemann zahlen. Oder man nennt den Liebhaber „mein Bruder in dieser Frau“ und läßt sich hin und wieder zu einem Bier einladen. Wer großzügig ist, der muß auch beschenkt werden. Gibt es ein besseres Leben?

So haben wir viele Schwarze laut träumen hören – wie die Weißen, fern der Heimat, wenn sie an Weihnachten denken.

*Anmerkung: Der Begriff Neger/Negerin wird aus dem Originaltext beibehalten. Diese Bezeichnung war damals ohne Abwertung als Fremd- und Selbstzuschreibung geläufig.

Im nächsten stern

Afrikas Teenager