Stern, Heft 42, 17. Oktober 1965

Seit zwanzig Minuten folge ich einer Frau. Nicht, weil sie gut aussieht und meine Blicke sich nicht von ihr losreißen können. Ihr Benehmen fasziniert mich: Sie geht in ein Geschäft, hebt den Rock hoch, erhält Geld und geht gelassen in den nächsten Laden. Dort führt sie einen obszönen Tanz auf, kassiert wiederum und trabt weiter. Im dritten Geschäft pöbelt sie die Kunden an und knöpft ihre Bluse auf. Bis zum Nabel. Ich entdecke keine Brust. Nur ein paar kümmerliche Haare. Trotzdem steckt man ihr Geld zu.

Niemand protestiert oder schreit nach der Polizei. Die Geschäftsleute geben einige Pennies, die Kunden lachen, und jeder scheint das normal zu finden.

„In den letzten Wochen sind hier wenig Kinder geboren worden“, sagt ein Mann, der mich eben so fasziniert verfolgt wie ich die Frau:

„Deshalb muß er betteln gehen.“

„Er? – Sie!“

„Sie oder er. Man weiß es nie genau. Einmal sind diese Leute mehr sie als er, ein anderes Mal mehr er als sie. Die meisten wollen als ‚sie‘ gelten. Deshalb die Röcke und die langen Haare.“

Wenn hier ein Inder glaubt, englischen Humor an den Mann zu bringen, ist er an der falschen Stelle.

„Reden Sie verständlich, Mann“, sage ich.

„Aber Mister“, protestiert er, „haben Sie denn noch nie etwas von Hermaphroditen gehört?“

„Ja, in unserem Museen stehen ein paar Statuen herum, die weder Mann noch Frau sind – oder beides. Manchmal liest man bei uns auch in der Presse, daß ein Soldat operiert wird und später als glückliche Braut vor den Altar tritt.“

„Sehen Sie, Mister, ich rede kein dummes Zeug“, sagt der kleine Mann jetzt ganz stolz. „Sowas gibt es also auch in Europa. Wollen Sie den Herren – Verzeihung – die Dame kennen lernen?“

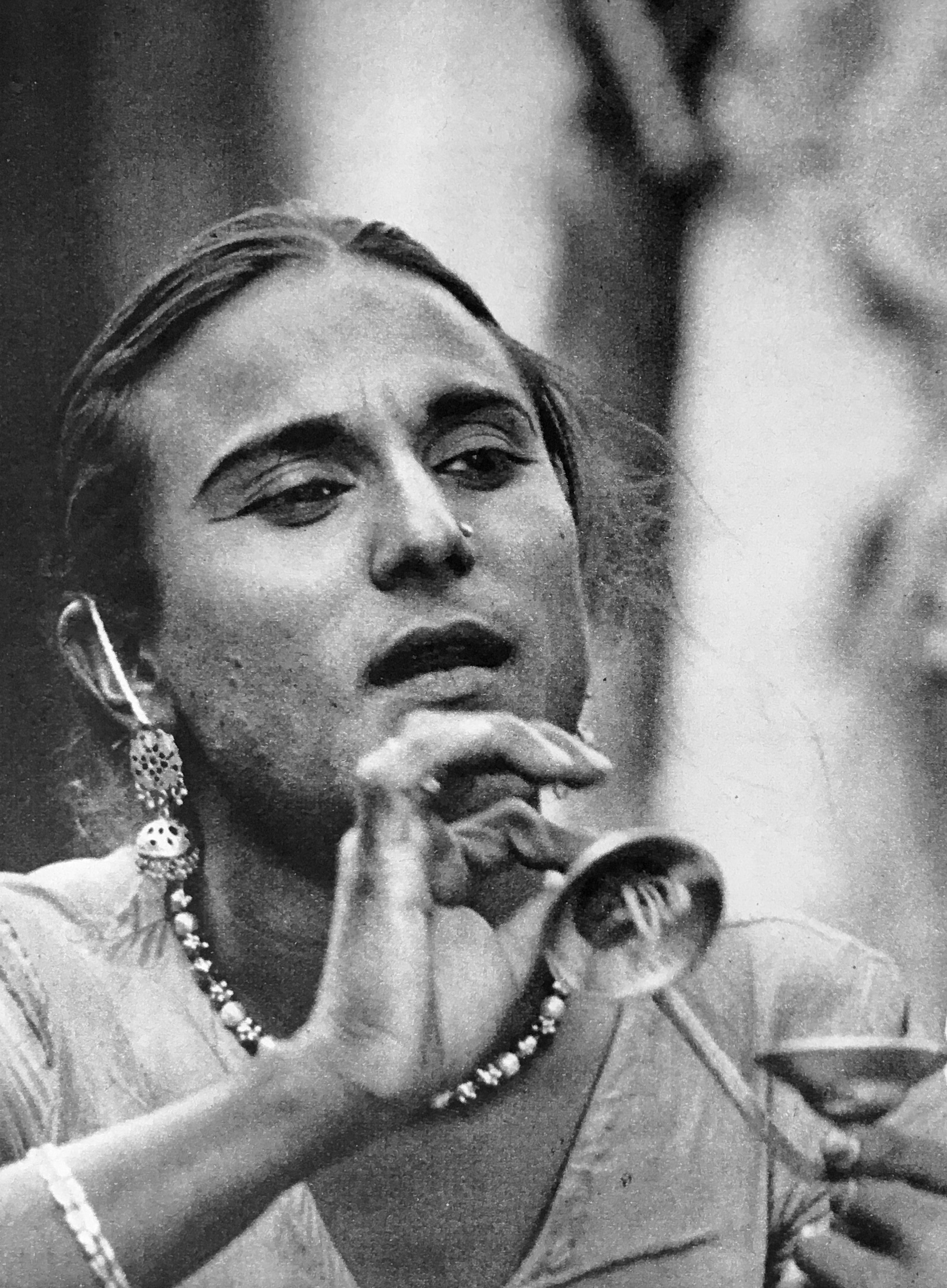

Mit gemischten Gefühlen nähere ich mich dem „sächlichen“ Wesen. Er spricht einige Worte Englisch, ist zuvorkommend, fast schüchtern und willigt schließlich sogar ein, fotografiert zu werden. „Aber nicht allein!“ Kommen Sie bitte morgen früh, dann versammelt sich die ganze Gruppe wir sind einundzwanzig, und ich bin der Chef.“

Den Nachmittag und die Nacht verbringen wir damit, uns über die Hermaphroditen zu informieren. „Wenn wenig Kinder geboren werden, müssen sie betteln gehen“, hatte der kontaktfreudige Herr gesagt. Damit kannten wir bereits die zwei Hauptbeschäftigungen dieser Leute.: Betteln und Babys. Die befremdende Art des Bettelns hatte ich gesehen. Was aber hatten Babys damit zu tun? – Wir sollten es bald erfahren.

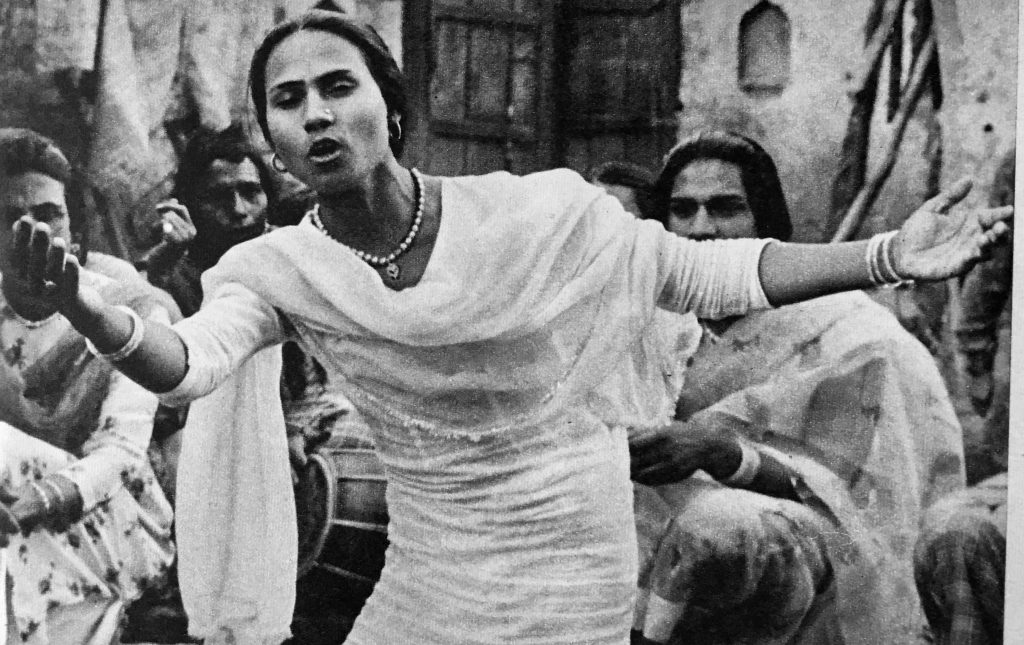

Sobald in ihrer Gegend ein Mensch geboren wird, eilen die Hermaphroditen zum Ort des freudigen Ereignisses, um zu tanzen und zu singen. Das ist so Sitte, und dafür bekommen Sie Geld.

Ihre Eile hat jedoch tiefere Gründe. Sie suchen Nachwuchs. So beugen sie sich über die Wiege und betrachten prüfend das Neugeborene. Wenn sie geschlechtliche Mißbildungen entdecken, nehmen sie das Baby mit. Das ist ihr Recht, und die Eltern atmen erleichtert auf, von einem Wesen befreit zu sein, das nicht normal ist.

Wenn in Indien ein Kind geboren wird, eilen die Hermaphroditen herbei, um zu singen und zu tanzen. Das ist so Sitte, und dafür bekommen sie Geld. Wenn das Baby weder Junge noch Mädchen ist – wie sie selbst –, nehmen sie es mit. Das ist ihr Recht, und die Eltern des mißgebildeten Kindes atmen erleichtert auf, von einem anormalen Wesen befreit zu sein

In Europa würde man eine Frau verhaften, die absichtlich auf der Straße den Rock hochhebt. In Indien auch. – Aber nicht die „Hinjras“, wie man diese Zwitterwesen hier nennt. Sie haben keine Verantwortung – weder vor Gott noch vor den Menschen. Denn sie sind als „Außenstehende“ zur Welt gekommen.

Nachdem wir all das erfahren haben, sind wir pünktlich zur Stelle, um die „Hinjras“ zu fotografieren. Ohne ein Wort zu sagen, macht der Chef uns einen Kaffee und streichelt verträumt seine Katzen. Im Hintergrund meinen zwei Mitglieder der Gruppe.

„Wir haben unsere beste Tänzerin verloren“, schluchzte eine oder einer. Claude und ich stehen auf und stammeln verlegen die passenden Worte.

„Aber nein“, sagt der Chef. „Sie ist nicht gestorben. Heute Nacht ist sie plötzlich ein Mann geworden. Sie ist aus dem Bett gefallen. Und schon war’s geschehen!“

Der Schluchzen wird stärker. Die Katzen schnurren. Wie sollen wir nur das Lachen unterdrücken, das unwiderstehlich unsere Kehlen kitzelt? Es wird rechtzeitig von einer Überlegung aufgefangen, die auch uns die Situation als tragisch erscheinen läßt: Was soll ein „neugeborener“ dreißigjähriger Mann tun? Wo soll er bleiben? Was soll er werden? Er steht außerhalb jeder Kaste. Bei den „Hinjras“ hatte er eine Heimat. Aber jetzt?

„Das ist kein Problem“, beruhigt uns der Chef. „Er muß jetzt Christ oder Mohammedaner werden. Er hat sich fürs Christentum entschieden, denn die Mohammedaner sind falsche Kerle.“

So einfach hatten wir uns das nicht vorgestellt. Da fällt eine halbe Frau aus dem Bett und wacht als ganzer Mann auf, und schon am nächsten Morgen meldet er sich zur Taufe an. Ein Ex – Hermaphrodit wird einfach Christ. Als ob die Gruppen zu vergleichen wären: „Hinjras“ und religiöse Gemeinschaft? In Indien schon. Es kommt einzig und allein darauf an, zu einer Gruppe zu gehören – zu einer Kaste. In Indien sind die Christen eine Kaste unter anderen.

„Wir trauern, weil sie nicht mehr unter uns ist“, sagt der Chef, „weil wir ihn liebten. Kommen Sie bitte morgen wieder. Heute gibt es nur Tränen zu fotografieren.“

Wir haben schon viele „Hinjras“ gesehen. In den großen Städten gibt es Tausende. Selbst in kleinen Dörfern laufen einige herum. Nur ist man da nicht sicher, ob es sich um echte Hermaphroditen handelt oder um Männer, die sich nur als solche ausgeben und verkleiden.

Wem der Kastenterrorismus einer kleinen Gemeinde zum Halse heraushängt, der kann sich eigentlich nur auf diese Weise frei machen. Er stellt sich absichtlich außerhalb aller Regeln und Gesetze – und darf sich dann so benehmen, wie es ihm beliebt. Diese „Freiheit“ bleibt natürlich beschränkt auf seine Rolle als „Hinjra“. Dazu gehört zum Beispiel das Recht, die reichen Herren des Ortes so lange mit unanständigen Worten und Gesten zu bombardieren, bis diese einige Pennies springen lassen, um ihn loszuwerden. Zunächst muß er auf diese Art betteln. Meistens jedoch werden diese freiwilligen Außenseiter auch freiwillig Opfer der männlichen Prostitution.

Außerhalb jeder Kaste stehen diese Menschen, die weder Mann noch Frau sind: Hermaphroditen. Sie leben in Gruppen. Da sie als „Außenstehende“ geboren wurden, haben Sie keine Verantwortung – weder vor Gott noch vor den Menschen – und genießen Narrenfreiheit

Außerhalb der Kaste stehen auch die heiligen Männer. Auf ihrer Suche nach dem Nirwana dürfen sie alle Regeln durchbrechen. Es gibt sogar Heilige, die bewußt nur Verbotenes tun, nackt herumlaufen, wirres Zeug reden und Kot essen

Das ist der einzige Weg eines Mannes aus dem Gefängnis der Kasten. Es sei denn, er ziehe es vor, ein Heiliger zu werden. Doch hierzu fühlen sich nur wenige berufen. Sie nutzen lieber heimlich die sexuellen Nöte und Verirrungen ihrer Mitbürger aus und nehmen außerdem öffentlich das Recht völliger Narrenfreiheit für sich in Anspruch.

Für die indische Frau gibt es keine Flucht aus dem Kerker der Kaste. Sie kann nicht, wie der Mann, Kind und Kegel verlassen, um Nachhaltigkeit zu streben. Ihr bleibt nur der tägliche Tempelbesuch

Für die Frau gibt es diesen „Notausgang“ aus der Kaste nicht. Sie kann nicht einfach davonlaufen und Prostituierte werden. Auch dazu muss man in Indien geboren werden.

Schon im Himmel gab es Kurtisanen, die Götter, Heiligen und Königen das Leben verschönten. Sie standen unter der Schutzherrschaft Indras, des ausgelassensten aller Götter des Hinduismus und wurden buchstäblich verhimmelt.

Auf Erden erging es den Dienerinnen der Liebe nicht anders. Prostitution war ein angesehener, ja ein nahezu heiliger Beruf. Bevor eine Frau das Recht erhielt, diesem Gewerbe nachzugehen, wurde sie feierlich auf dem Altar Shivas geweiht. Das Symbol dieses Gottes ist ein steinerner Phallus. Mit ihm wurde sie verheiratet. Diese Weiher befreite sie von allen moralischen Grundsätzen, die das Leben einer normalen Frau beherrschen. Von jetzt ab waren Gewinn und Vergnügen die Hauptinhalte ihres Lebens: Sich zu verkaufen wurde zur Pflicht. Sich zu verweigert – zur Sünde.

Das hat schon wieder mit der Kaste zu tun. Jeder gehört auf seinen Platz und muß ihn gewissenhaft ausfüllen. So auch die Prostituierte den ihren. Und wie in jeder Kaste, wird man auch in diese hineingeboren. Der Beruf vererbt sich von der Mutter auf die Tochter.

In den großen Städten Indiens ist der Platz so beschränkt, daß viele Geschäfte zwei Schichten machen. Am Tage bieten sie Waren an. In der Nacht Frauen. Der biedere Laden wird zum Freudenhaus. Die Lichter gehen nie aus

Heute verkaufen zwar Arme in den Großstädten ihre Töchter, und die Dirnenweihe wird nur noch heimlich vollzogen. Trotzdem: Der Großteil der indischen Prostitution rekrutiert seinen Nachwuchs immer noch aus seinen eigenen Reihen – und weiterhin bewahrt dieser Beruf seinen sakralen Charakter.

Das erklärt wahrscheinlich, warum Indien den Ruf eines erotischen Paradieses hat. Die im Kamasutra detailliert beschriebenen Regeln und Raffinements werden fälschlicherweise als der „Liebesknigge“ für die Beziehungen zwischen Mann und Frau schlechthin ausgelegt. Weit gefehlt!

Dort wird genau unterschieden zwischen Frauen, die man heiratet, um Kinder zu zeugen, und solchen, die zum Vergnügen des Mannes bestimmt sind. Nur diese durften die vierundsechzig Künste der Liebe beherrschen. Zu ihrer Erziehung gehörten auch Musik, Tanz, brillante Unterhaltung und tausend Kniffe, die neben den Sinnen auch den Geist zufriedenstellen sollten. Kurz um: Es handelte sich um „hochqualifizierte Fachkräfte“, die ihre Geheimnisse über viele Generationen von der Mutter zur Tochter weiterreichten. Nur Ihnen verdankt Indien so eine erotische Legende.

In Indien war die Prostitution seit jeher ein angesehener Beruf. Dirnen wurden feierlich geweiht. Das Gewerbe vererbte sich von der Mutter auf die Töchter. Heute ist es offiziell verboten. Dennoch ändert sich in diesen Häusern in Bombay nichts: Ins Freudenhaus wird man hineingeboren wie in eine Kaste

Interessierte Playboys muß ich leider enttäuschen: Heute sind die heiligen Künstlerinnen der Liebe zu vulgären Dirnen herabgesunken.

Da wir schon von Erotik sprechen und diese – sofern sie nicht ein ererbtes Vorrecht ist – in Indien den normalen Frauen verboten bleibt, scheint es an der Zeit, von jenen Damen zu sprechen, die alte Sitten in die Rumpelkammer geworfen haben und mit beiden Füßen ins moderne Leben gesprungen sind: den Filmstars, Starlets und anderen Statisten des Schaugeschäfts. Mit ein wenig Ausdauer haben sie alle Chancen der indischen Erotik wieder einen gewissen Glanz zu geben. Jedenfalls geben sie sich alle Mühe.

Ich sage das keineswegs ironisch, denn hinter ihrem Hunger nach persönlicher Freiheit steht mehr: Sie gehören zu den wenigen Inderinnen, die von der verfassungsmäßig verbrieften Gleichberechtigung der Frau wirklich Gebrauch machen. Neben einer kleinen Gruppe Aufgeklärter sind vor allem sie es, die alle modernen Gesetze auch wirklich für sich in Anspruch nehmen: die Möglichkeit außerhalb der eigenen Kaste zu heiraten, das Recht auf Scheidung, auf Wiederverheiratung der Witwen, auf Erbschaft, auf Unterhalt, auf Wahl des Ehepartners und so weiter.

Die indischen Gesetze erlauben es im Prinzip einer Frau, so zu leben wie in Europa. Im Schaugeschäft tut man es. Vielleicht schießt man manchmal ein wenig über das Ziel hinaus. Aber ist das verwunderlich? Nach Jahrhunderten der Unterdrückung? Umgeben von einer halben Milliarde Menschen, die stur althergebrachte Sitten über das Gesetz stellen?

In solch einem Ozean der Unwissenheit kann der Fortschritt sich nur schreiend Luft verschaffen. Deshalb: Hut ab vor den rundlichen Sittenbrecherinnen des indischen Schaugeschäfts – wenn ihre Filme auch künstlerisch in den Mülleimer gehören. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Es geht um Indien – und das Los der indischen Frau.

Das schlanke Mädchen, das am Strand von Bombay flirrtet, hätte in Indien keine Chance beim Film. Es ist zu mager. Die Szene rechts zeigt was man braucht, um Erfolg zu haben. Die Frauen der Schaugeschäfts müssen dem alten Schönheitsideal entsprechen. In ihrem Privatleben sind sie jedoch moderner als die elegante Jugend. Sie gehören zu den wenigen unter Millionen Inderinnen, die von der gesetzlich verbrieften Gleichberechtigung der Frau wirklich Gebrauch machen

„Sie sind ein Maulwurf, mein Lieber“, sagt die Dame der Gesellschaft und hebt drohend ihren Finger. „Wenn Sie diese furchtbaren Frauen des Films in Schutz nehmen, untergraben Sie unsere Moral!“

Die Dame ist sichtlich erschöpft. In einem Elendsviertel von Bombay hat sie den ganzen Nachmittag gratis Anti-Babypillen verteilt – „damit diese Armen endlich mal weniger Kinder in die Welt setzen“.

„Eine Witwe muß Witwe bleiben“, fährt sie fort. „In ihrem Leben darf eine Frau nur einem Mann gehören. Nicht wie diese Filmgeschöpfe, die sich sogar scheiden lassen und wieder heiraten.“

„Aber gnädige Frau, auch wenn der Mann jung stirbt – oder gar davon läuft?“

„Selbst dann! Unsere Sitten sind gar nicht so dumm. Wenn sie strenger beachtet würden, gäbe es auch wenige Babys – unser Hauptproblem, wie Sie wissen.“

Ich schlucke ein paar böse Worte herunter und mache darauf aufmerksam, daß es in Indien eine große Gruppe von Menschen gibt, die das Problem der Geburtenkontrolle auf genau umgekehrte Weise gelöst hat.

„Und wie, wenn ich fragen darf?“

„Indem eine Frau mehrere Männer heiratet.“

Jetzt schluckt sie einige Male, bevor sie das Wort über die Lippen bekommt: „Vielmännerei– das meinen Sie? Nicht wahr?“

„Soviel ich weiß, ist sie die einzige Form der Ehe, in der eine echte Geburtenkontrolle stattfindet.“

„Vier oder sechs Männer mit einer Frau. Pfui Teufel …“

Kaum anders reagiert der Präfekt von Dehra Dun, einem Städchen am Fuße des Himalaja, von wo aus wir unsere Expedition ins Gebiet der Vielmännerei beginnen.

„Was?“ ruft er, „Sie wollen die Polyandrie (Vielmännerei) studieren? Das geht nicht!“

„Weil diese Menschen nach indischen Sitten unmoralisch leben?“

„Deren Leben ist zweifellos unsittlich“, meint er. „Aber das Verbot bezieht sich auf die Gegend, in der diese Leute leben. Grenzgebiet mit China. Nicht weit von Pakistan. Wir lassen keine Ausländer an unsere Grenzen.“

Je heftiger wir diskutieren, umso mehr lächelt der Laufbursche des Herrn Präfekten. Als wir wütend davongehen schleicht der Junge uns nach und zupft mich am Ärmel. „Ich habe sechs Väter“, flüsterte er, „und ich schäme mich gar nicht.“

„Du hast nichts begriffen warum Striche oben, fahre ich ihn an. „Wir suchen keine biologischen Wunder !“

Der Kleine läßt nicht locker. „In der Schule hat man mich auch immer ausgelacht, wenn ich nach dem Namen meines Vaters gefragt wurde und sechs aufzählte.“

Claude Deffarges Gehirn schaltet mit französischer Geschwindigkeit. „Der stammt aus einer Familie, wie wir sie suchen“, flüsterte sie. „Sei nett zu ihm.“

Jetzt fehlt auch bei mir der Groschen. Ich bin sofort nett zu dem Jungen. Und fünf Minuten später ziehen wir strahlend davon. Um die Frauen mit den vielen Männern zu treffen, brauchen wir gar nicht weit in verbotenes Gebiet vorzustoßen. Nur zwanzig Kilometer von Dehra Dun entfernt leben bereits viele von ihnen. Von dort bis zur Grenze gibt es Hunderttausende.

Schon am nächsten Abend sitzen wir in einem Dorf, in dem sechzig Prozent der Familie nach den Regeln der Vielmännerei leben, die restlichen vierzig Prozent teilen sich in ein Einehen und Vielweiberei.

Das also gibt es auch: gemischte Gemeinden, in denen alle Formen der Ehe friedlich nebeneinander existieren! Wir besuchen noch zwei dieser Dörfer und erfahren, dass fast alle Einwohner die Vielmännerei vorziehen.

Ich spreche nicht von denen, die bereits so leben. Nein, selbst in der Zweisamkeit der Einehe und im Harem Vielweiberei hörten wir viele Argumente zugunsten der Polyandrie. „Dort gibt es weniger innere Spannungen“, heißt es. „Die Frau ist freier.“ – Viele Männer kommen besser miteinander aus als viele Frauen. – „In der Einehe gibt es immer sexuelle Schwierigkeiten.“ – „Dort muß einer sich dem anderen opfern. Ohne Unterordnung kann keine Ehe funktionieren.“

Diese Frau hat drei Männer. Jedes ihrer Kinder hat drei legale Väter. Das ist viel Männerei. Vierzig Millionen Menschen leben heute noch in Familien, wo mehrere Männer sich eine Frau teilen: in Japan, in Tibet, in Rußland, in Ceylon und in Indien. Am Fuße des Malaja haben wir die Frauen mit den vielen Männern besucht

So hoch steht hier also die Vielmännerei im Kurs. Später erfahren wir von Soziologen, die andere Gebiete studiert haben, daß ihre Erfahrungen ähnlich waren.

Nur die „Vielmänner“ sind ein wenig traurig. „Man hält uns für unzivilisiert“, klagen sie. „Moral ist doch nur, was man sich dabei denkt. Wie sollen wir denn sonst leben? Sollen wir etwa verhungern, weil unsere Ehe das moralische Gewissen hoher Herrn plagt?“

Mit dieser Frage führen sie uns zum Hauptproblem der Vielmännerei: Es ist in erster Linie ein wirtschaftliches Problem.

Was passiert zum Beispiel, wenn eine Familie fünf Söhne hat und zwanzig Hektar Land? Nach dem Tode der Eltern bekommt jeder seinen Anteil: vier Hektar. Die Söhne heiraten, bekommen ihrerseits Söhne, unter denen das dezimierte Land eines Tages wiederum aufgeteilt wird. Die zweite Generation müsste in solchen Fall bereits auswandern oder verhungern.

Was tut man also? Der älteste Sohn heiratet eine Frau, die er mit allen seinen Brüdern teilt. Auf diese Weise wird die Zahl der Kinder reduziert, und das Land muß nicht geteilt werden. Die Brüder können es gemeinsam bewirtschaften. Wenn aus der Ehe zwischen den Männern und einer Frau wiederum sechs oder sieben Söhne geboren werden, dann heiraten sie ebenfalls gemeinsam eine Frau und besitzen immer noch ihre zwanzig Hektar Land.

Das ist ein sicheres System der Geburtenkontrolle, und es erhält den Familienbesitz intakt, so daß alle folgenden Generationen davon leben können. Und niemand wird benachteiligt – vorausgesetzt, sie bleiben weiterhin bei der Vielmännerei.

Ja – aber? – Für Menschen, die nicht – wie die Christen – an den sakralen Charakter der Ehe glauben, gibt es kein „aber“. Auch nicht in Bezug auf die Liebe. Der Einklang zweier Seelen, das romantische Gefühl des Zusammengehörens, der Glaube, für einander bestimmt zu sein, sind Erfindungen des westlichen Kulturkreises. Begriffe wie Eifersucht und Verrat können deshalb hier auch nicht die gleiche Bedeutung haben wie in Europa.

Wer wann was tun darf, hängt meistens von der Frau ab. Und die kleinen Damen des Himalaja scheinen klug genug zu sein, ihre Zärtlichkeiten gerecht zu verteilen. Hauptsache, es passiert auf dem Boden. Betten mit vier Beinen bringen Unglück! Weshalb – konnten wir nicht erfahren.

Diese Form Ehe gibt es im Himalaja nur unter Brüdern. Dabei scheint mir der Jüngste sehr schlecht abzuschneiden. Wir sitzen zum Beispiel bei einer Familie in der acht Brüder sich eine Frau teilen. Den Sechzehnjährige muß es eigenartig zumute sein, eine Frau zu haben, die der Älteste vor dreiundzwanzig Jahren geheiratet hat.

Der Altersunterschied ist so groß, daß wir uns nicht genieren, darauf anzuspielen. Das ist kein Problem“ meint der Älteste, der vielleicht fünfzig ist. „Unser Brüderchen wird eine gleichaltrige Frau bekommen. Sie ist schon ausgesucht. Nach der Ernte wird geheiratet.“

„Dann wird eure Familie sich trennen?“

Der Mann schaut mich verständnislos an. Dann lacht er, und auch die Frau scheint das lustig zu finden. „Keineswegs“, meint der Familienchef, „seine Frau wird auch unsere Frau. Dann haben wir zwei und alle sind zufrieden.“

„Sie auch?“ – frage ich die bis jetzt noch einzige bessere Hälfte der acht Männer.

„Ja – ein bißchen Hilfe würde mir auch gut tun.“

So einfach ist das hier. Und wenn ich jetzt noch von den Freiheiten dieser Frauen erzähle, werden einige Leserinnen vielleicht vor Neid erblassen.

In den Ferien wird die Frau wieder Fräulein

Hier nämlich haben die Frauen Ferien – echte, richtige Ferien. Nicht wie bei uns mit Kind und Kegel und den ewig gleichen Sorgen und Gesichtern. Nein: Zwei oder dreimal im Jahr kehren diese Frauen in ihr Heimatdorf zurück. Und dort sind sie völlig frei. Ledig, nicht mehr verheiratet. Sie dürfen, Ja sie müssen sich viele junge Mädchen benehmen: tanzen, singen und lieben, soviel sie wollen. Wenn sie ins Heimatdorf zurückkehren, wechseln sie sogar den Namen. Die Frau wird wieder Fräulein. Der Alltag wird völlig vergessen.

Und wenn Fräulein X wieder Frau Y wird und vielleicht sogar schwanger nach Hause kommt, darf keiner ihrer vier, sechs oder acht Männer sich darüber aufregen. Die Herren Brüder werden, wie stets, die gemeinsamen Väter des Kindes.

So wird einige Male im Jahr ein Ausgleich geschaffen für die strengen häuslichen Pflichten dieser Frauen. Zu Hause haben sie nicht viel zu melden: Chef ist nicht, wie immer angenommen wird, die Frau, sondern der älteste ihrer vielen Ehemänner. Es ist eine patriarchalische Familie. Und wenn eine Frau sich im Dorf ihrer Männer kleine Freiheiten erlauben sollte, wird sie verprügelt oder davongejagt.

Da haben es ihre Schwestern im Süden besser. Dort gibt es eine Form der Vielmännerei, welche den Mann zum schmachtenden Liebhaber macht und die Frau zu Chef einer Art männlichen Harems.

Trotz großer Anstrengung ist es uns nicht gelungen, in dieses Milieu einzudringen. Die Nayars, wie diese Gruppe heißt, gehören zu den gescheitesten Leuten Indiens. Viele bekleiden hohe Posten. Sie wissen natürlich, daß viele Vielmännerei als rückständig gilt, und haben deshalb eine Mauer des Schweigens errichtet, die Selbst Ethnologen nicht durchbrechen konnten.

Wir hatten jedoch das Glück einer jungen Nayar zu begegnen, die in Bombay mit ihrem Vater in unserem Hotel abgestiegen war. Studentin. Intelligent. Sehr gut aussehend. Modern gekleidet. Sie war oft allein, und wir freundeten uns an. Sie stammte aus Malabar, einem Küstenstreifen in Kerala, dem südlichsten indischen Bundesstaat.

Eines Tages erzählten wir ihr von unserer Expedition in das nördliche Gebiet der Vielmännerei Anstatt unsere Beschreibung zu kommentieren, sagte sie: „Wenn wir in Malabar sind, dann bin ich nicht mehr die Tochter meines Vaters. Hier wohne ich mit ihm zusammen und trage seinen Namen. Aber dort grüßen wir einander kaum, wenn wir uns mal zufällig auf der Straße begegnen. Ich weiß nicht einmal, wo er wohnt. In Malabar nehme ich auch wieder den Namen meiner Mutter an.“

Erst jetzt wußten wir, dass wir es mit einer Nayar zu tun hatten. Ohne sich zu zieren, erzählte sie uns von den Sitten ihrer Gruppe. Die Nayars haben seit Menschengedenken eine matriarchalische Ordnung. Das heißt.: Die Frau ist der Chef der Familie. Alles gehört ihr, die Kinder tragen ihren Namen, und die Töchter erben sowohl den Besitz als auch das Recht zu befehlen.

Es ist genau umgekehrt wie in der traditionellen europäischen Gesellschaft. Solch eine patriarchalische Ordnung unseren Stils brachten die Eroberer aus dem Norden mit, die Nambudris. Bei ihnen erbte der erstgeborene Sohn alles, während seine Brüder Soldaten und Priester werden mußten oder eine kleine Rente vom Ältesten bezogen. Um sich standesgemäß zu verheiraten, fehlte ihnen das Geld.

Aber da gab es ja diese sonderbaren Nayar-Frauen, die gar kein Geld verlangten, um geheiratet zu werden. Im Gegenteil: Oft bezahlten sie sogar ihre Männer, von denen sie sich so viele hielten, wie sie verkraften konnten.

Zwar standen die Nayars kastenmäßig unter dem wohlgeborenen Nambudris. Aber so genau durfte man das in diesem Fall nicht nehmen. Ging es doch um die psychische und sexuelle Gesundheit dieser mittellosen Herren. Hauptsache man reinigte sich nachher gemäß den vorgeschriebenen Riten, und alles war in Ordnung.

Liebhaber der eigenen Frau

Und so geschah es denn auch: die unabhängigen Frauen der Nayars erlaubten es den jungen Nambudris, sie zu heiraten. Die Damen suchten aus, wer ihnen am besten gefiel – doch wohnen durfte der Auserwählte nicht bei ihnen. Für Haus und Kost mußte er selber sorgen. Für sie galt er offiziell als einer ihrer vielen legalen Männer. Er jedoch fühlte sich nur als Liebhaber, denn die Nayars verweigerten ihm das Recht auf seine Kinder. Die gehörten der Mutter. Sie sorgte für ihre Ernährung, ihre Ausbildung und vererbte ihnen ihren Namen.

Im Grunde lebten die Männer dieser Frauen wie Junggesellen. Nur durfte es ihnen nicht einfallen, angerufen im Haus ihrer Frau zu erscheinen. Dann wären sie sicherlich einem ihrer Mit–Männer begegnet, von denen sie gewöhnlich keinen kannten.

Es war alles so schön geregelt – und so ist es denn auch heute noch. Nicht immer im gleichen Ausmaß wie früher. Neue Erbgesetze und der Druck der öffentlichen Meinung bedrohen die Sitten der Nayars. Deshalb auch ihre Verschlossenheit gegenüber allen Neugierigen. Aber nach wie vor führen sehr viele dieser Frauen das großzügige Leben ihrer Mütter.

Als die Arier Indien überrannten, haben sie nicht, wie andere Eroberer, die besiegten Völker versklavt, gleichgeschaltet oder umgebracht. Sie haben sie einfach in ihre Kasten und Rassenpyramide eingebaut. Ganz unten natürlich. Man ließ sie weiterleben wie einst und je. Ja, sie mußten auf ihrem angewiesenen Platz bleiben. Auf diese Weise wurden alte Sitten und Volksstämme, im Kastensystem „eingefroren“, bis auf den heutigen Tag erhalten.

So haben die Inder selbst das Paradies auf Erden konserviert.

Dorthin führen wir sie im nächsten

STERN