Stern, Heft 41, 8. Oktober 1967

Nigeria – mit 56 Millionen das meistbevölkerte Land Afrikas – war das Musterbeispiel der englischen Entkolonialisierung. Es sollte das demokratische Vorbild ganz Afrikas werden. Jetzt tobt dort ein Bürgerkrieg. Die Provinz Biafra hat sich für unabhängig erklärt. Grausam und blutig vollzieht sich in Nigeria, was allen jungen Staaten in Afrika bevorzustehen droht: die Zerstückelung.

Ich hasse Maschinenpistolen. Eigentlich alles, was schießt. Besonders wenn die Läufe auf meine Brust gerichtet sind und ein schwarzer Soldat seinen Finger über dem Abzug krümmt. Dem unausbleiblichen „ Hände hoch“ kommen wir jedes Mal zuvor, indem wir die Arme hoch reißen, bevor die rollenden Augen der uniformierten Waffenträger Angst verraten. Vor dieser Angst fürchten wir uns noch mehr als vor den Waffen. Wenn die schwarzen Soldaten in Panik geraten, ist es um uns geschehen. Das wissen wir. Sie haben die Aufgabe, die „innere Front“ zu halten, das sind die Straßen und Wege, die nach Enugu führen, der Hauptstadt von Biafra.

Niemand hat ihnen gesagt, daß Journalisten bis hierher vorstoßen würden, um über den Krieg zwischen der abtrünnigen Republik Biafra und Nigeria zu berichten. Sie wissen nur, daß Weiße Söldner sein können. Radio Biafra sagt es jeden Tag. „Bringt uns die Köpfe der Söldner“, heißt es. Und wer kann später schon entscheiden, wem diese körperlosen Köpfe gehörten, Söldnern oder Journalisten? Kein Wunder, daß wir auf dieser Reise unsere Hände öfter und schneller hochheben als während unserer ganzen journalistischen Laufbahn.

Es beginnt an der Grenze. Um nach Biafra zu gelangen, muß man nach Kamerun fliegen, dort Manfé erreichen, eine kleine Stadt im Nordwesten, dann sechzig Kilometer im Jeep zurücklegen und schließlich zu Fuß über die Grenze gehen. Mit allem Gepäck. So die Arme zu heben ist nicht einfach, besonders wenn man um die Kamera besorgt ist. Aber es hilft nichts. Alles muß im Nu zu Boden fallen. Dann erst nähern sich die Soldaten und tasten uns nach Waffen ab. Abschließend wird auch das Gepäck untersucht. Jeder Film, jede Unterhose, jeder Brief. Jungen schwarzen Soldaten zu erklären, dass Journalisten Notizen machen, ist wahrscheinlich ebenso schwer, wie weißen Lesern diesem Krieg klarzumachen. Wir müssen alles übersetzen und beweisen, dass ein Belichtungsmesser keine Zeitbombe ist und das Teleobjektive nicht schießen können. Siebzehn Mal zwischen der Grenze und Calabar, einem kleinen Hafen im Süden des Landes.

Augen als Henkersmahlzeit

Dort erhalten wir endlich Papiere, die uns als Journalisten ausweisen und uns erlauben, nach Enugu weiterzureisen, der Hauptstadt Biafras. Vom Kampfwillen der Soldaten hatten wir unterwegs überzeugende Kostproben genossen. Jetzt können wir auch mit Zivilisten sprechen, sie sind ebenso fanatisch. Vom Taxichauffeur bis zum Bürgermeister, vom Hotelbesitzer bis zum Hafenarbeiter, alle wollen kämpfen, wollen siegen.

Neben der Opferbereitschaft fühlt man die Angst, eine panische Angst vor dem Feind. „Wir müssen gewinnen“, heißt es immer wieder, „sonst wird kein Bewohner Biafras am Leben bleiben.“

Das sind dreizehn Millionen Menschen. Ein ganzes Volk scheint hier vor der Ausrottung bedroht zu sein. Einen Vorgeschmack erhielten die Männer und Frauen von Biafra im letzten Jahr.

„In wenigen Tagen wurden im Norden des Landes mehr als dreißigtausend Biafresen niedergemacht“, erklärt man uns. „ Man riß ihnen die Augen aus und zwang sie, sie zu essen. Man schnitt ihnen die Hoden ab und steckte sie ihnen in den Mund. Dann erst brachte man sie um. Zwei Millionen der Unseren mußten fliehen, um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. Es gab keinen Pardon, und es wird keinen geben, falls die Haussa aus dem Norden uns besiegen.“

Man zeigt uns die Flüchtlinge von damals. Ihre Wunden sind kaum verheilt. Diese zwei Millionen, die den Terror sahen und sich retten konnten, haben in allen Einzelheiten geschildert, wozu die Haussa des Nordens fähig sind. Die Ereignisse in Benin war die letzte Bestätigung: Nach Biafra hatte sich Ende September auch die Mittelwest-Region Nigerias zu unabhängigen Republik erklärt. Wenige Tage später aber marschierten die Haussa-Truppen der Zentralregierung in Benin, der Hauptstadt des neuen Staates, ein. Innerhalb einer Stunde metzelten sie 500 Angehörige des Ibo-Stammes nieder. Seit diesem Blutbad gibt es in Biafra niemanden mehr, der nicht bereit wäre, lieber kämpfend zu sterben, als wehrlos zerhackt zu werden.

Auf keiner unserer Kriegsreportagen haben wir je eine solche Einstimmigkeit gesehen. Es gab immer politische Nuancen, Zauderer und Kompromißfreudige. Hier aber glaubt ein ganzes Volk in seiner nackten Existenz bedroht zu sein und vereint sich im Kampf und im Haß.

Junge Mädchen mit Jagdgewehren kontrollieren unsere Papiere. Sie könne es nicht abwarten, an die Front geschickt zu werden. Ein Soldat wird im Triumph als „Killer“ gefeiert, als „Mörder“. Ein Ehrentitel. Er wird nur in jenen verliehen, die zehn Feindesköpfe ins Hauptquartier zurückbringen.

Jenseits der Grenze lauert der Tod

Wenn man bedenkt, daß Biafra und der Rest von Nigeria noch vor wenigen Monaten einen Staat bildeten, fragt man sich angesichts dieses Hasses, wie es sieben Jahre lang gut gehen konnte.

Nigeria, das war das Musterbeispiel der englischen Entkolonialisierung. Mit 56 Millionen das meist bevölkerte Land Afrikas. Auch das reichste, daß industrialisierteste. Dort funktionierte sogar die parlamentarische Demokratie. England war stolz, drei große und sehr unterschiedliche Völker in einer Föderation zusammengeschlossen zu haben. Dreißig Millionen Haussa und Fulani im Norden. Zehn Millionen Joruba im Südwesten. Dreizehn Millionen Ibo im Südosten. Dazu noch einige kleinere Stämme. Nigeria war die schwarze Perle des Commonwealth. Es sollte das Vorbild Afrikas werden.

Jetzt ist Nigeria ein Beispiel – das Beispiel dafür, daß die von den Kolonialmächten willkürlich geschaffenen Länder keine lebensfähige Einheiten sein können. In Nigeria vollzieht sich blutig, was ganz Afrika bevorstehen mag: die Zerstückelung.

Wenn man heute in Europa Spanier, Schweden, Polen und Griechen in einem Staat vereinigen könnte, dürfte das auch kaum gut gehen. Ähnlich ist man fast überall in Afrika vorgegangen. Fünfzig oder hundert Jahre kolonialer Verwaltung haben nicht genügt, um die ethnischen, religiösen und sprachlichen Unterschiede zu verwischen.

Nigeria ist in der Tat das Schulbeispiel: Der Norden wird von einer Reihe von Emiren beherrscht, die religiöse und politische Führung in einer Person vereinigen. Es ist ein feudales System, das sich den mohammedanischen Sultanen des Tschads und Nordkameruns verwandt fühlt, aber nichts mit den Christen und Animisten des Südens gemein hat – außer der Kolonialisierung durch England. Die Haussa und Fulani des Nordens sind fanatische Mohammedaner. Sie glauben an ihre rassische Überlegenheit und fühlen sich berufen, die Religion des Islam ins schwarze Afrika vorzutragen.

Im Südwesten des Landes zeichnen sich die Joruba durch ihre soziale Dynamik aus. Die Geschichte dieses Volkes ist ein langer Kampf gegen die Haussa und Fulani des Nordens, denen es gelang, einen beträchtlichen Teil der Joruba zum Islam zu bekehren.

Die Ibo, die den Süden bevölkern – das heutige Biafra – sind zum großen Teil christianisiert. Sie gelten als das fleißigste das Volk Afrikas, mit seinem verhältnismäßig hohen Bildungsgrad und einem kaum zu übertreffenden Wissensdurst. Während der Kolonialzeit rekrutierte England unter ihnen den Großteil seiner Beamten. Nach der Unabhängigkeit wurden sie die Techniker der Armee, die Spezialisten der Ministerien, die Leiter vieler Industrien. Millionen Ibo fluteten über die Grenzen ihrer Provinz. Selbst der Norden brauchte sie als Kaufleute, Bankiers, Lehrer und Facharbeiter.

So sieht in großen Zügen das Mosaik aus, aus dem Großbritannien glaubte, einen föderativen Modellstaat aufbauen zu können. Die Haussa und Fulani wollten zunächst gar nicht mitmachen. Sie fürchteten die fleißigen und intelligenten Männer aus dem Süden. Mit Recht, denn der Bildungsunterschied ist so gewaltig, daß die Ibo automatisch in die verantwortlichen Stellen aufrücken mußten.

Die eigentliche Krise, die zum jetzigen Krieg führte, begann im Januar letzten Jahres. Junge Offiziere aller beteiligten Volksgruppen wollten die traditionellen politischen Führer beseitigen, um – wie sie sagten – der Korruption und der Willkür ein Ende zu bereiten. Der Putsch mißlang. General Ironsi, der Chef des Generalstabes, übernahm die Staatsgewalt und bestrafte die meuternden Offiziere.

Unglücklicherweise war er ein Ibo. Die mohammedanischen Haussa und Fulani des Nordens sahen in diesem Christen aus dem Südosten den Feind, der seinem Volk zur Vormachtstellung verhelfen würde. Sie ruhten nicht eher, bis sie ihn ermordet hatten und einer ihrer Offiziere die Macht übernahm: Oberstleutnant Gowon.

Gleichzeitig machten sie dreißigtausend Ibo nieder. Ibo-Offiziere und -Soldaten wurden zu Tode gefoltert. Um das Massenmorden zu beenden, sah man sich gezwungen, alle Zivilisten und Soldaten in ihre Heimatsprovinzen zurückzuziehen. Besonders für die Ibo war es nicht mehr möglich, außerhalb ihrer eigenen Region zu wohnen, ohne um Leben und Eigentum fürchten zu müssen.

Damit war die nigerianische Föderation im Grunde schon zerbrochen. Die am 30. Mai dieses Jahres erfolgte Unabhängigkeitserklärung der südöstlichen Provinz unter dem Namen Biafra war nur noch die Bestätigung der unüberwindlichen ethischen, religiösen und weltanschaulichen Differenzen.

Oberstleutnant Gowon sandte seine Truppen – ausschließlich Haussa und Fulani -, um die abtrünnige Provinz zur Räson zu bringen. Seither verkünden seine Sender und Zeitungen Siege.

Wir sind in Biafra, um den wahren Sachverhalt zu erkunden. Erste Feststellung: Radio Lagos lügt. Als zum Beispiel gemeldet wurde, das Calabar und Enugu bombardiert würden, waren wir in diesen Städten und haben nichts bemerkt.

Diese Falschmeldungen sind sicherlich nur für den Hausgebrauch bestimmt. Aber die Welt hört mit. Der Großteil der Journalisten sitzt in Lagos. In Biafra sind nur das englische Fernsehen BBC und die französische Presseagentur AFP vertreten – und mit uns der STERN. Die Verbindungen mit der Außenwelt sind nahezu unmöglich. Deshalb müssen wir unterstreichen, daß die Meldungen aus Lagos übertrieben oder gar erfunden sind – wenigstens alle, die wir selber kontrollieren konnten.

Wir besuchen zum Beispiel die Nordfront, Oberst Gowon behauptet, auf Enugu zu marschieren. Das stimmt nicht. Die Universitätsstadt Nsukka, die seine Truppen im ersten Ansturm genommen hatten, ist jetzt Niemandsland. Die Haussa liegen in kleinen Gruppen zersprengt um Nsukka und werden systematisch vernichtet.

Wir sind dabei. Man macht keine Gefangenen. Es muß schon ein besonderes „menschlicher“ Offizier das Kommando führen, um das Leben eines Haussa zu schonen. Neben uns bricht ein Soldat mit einem Bauchschuß zusammen. – „Es ist schön, das Pfeifen der Kugeln zu hören“, ruft uns ein anderer ermunternd zu. „Solange du sie hörst, weißt du, daß du noch am Leben bist.“

Wir wollen es nicht erst ausprobieren und ziehen uns aus dem Kampfgebiet zurück. Unsere Köpfe sollen in den Zeitungen von Lagos nicht als „Beweis“ dienen, daß Söldner auf Seiten Biafras kämpfen. Weiße Köpfe sind heute gefragte Trophäen. Auf beiden Seiten. Das erschwert unsere Arbeit. Niemand will die Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen. Man weiß, daß eigene Soldaten für uns ebenso gefährlich sein können wie die feindlichen. Weiße Pflanzer wurden geköpft, weil man sie für Söldner hielt.

In Enugu müssen wir hart um Reiseerlaubnis kämpfen. Letztlich muß der frühere Militärgouverneur und jetzige Staatschef der jungen Republik persönlich seine Einwilligung geben: Oberst Ojukwu.

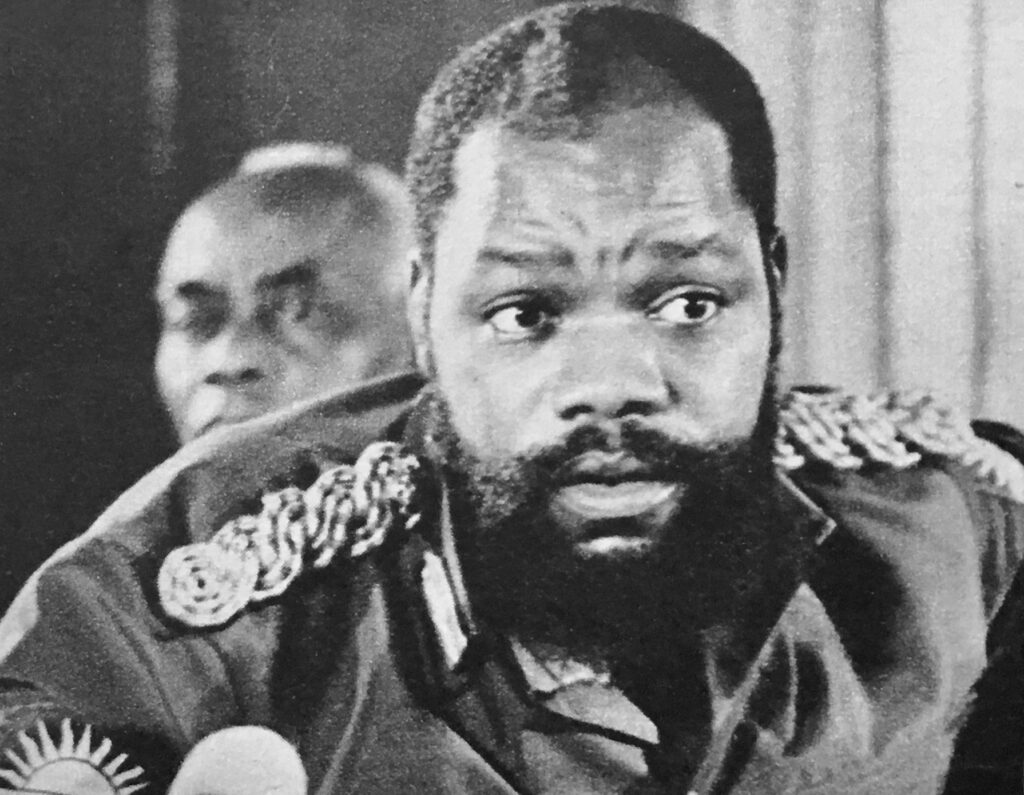

Der bärtige Offizier, erst 33 Jahre alt, ist die Seele des Aufstandes. Leider aber auch der Einzige, der Entscheidungen fällen kann. Obwohl viele Minister, Beamte und Offiziere dank europäischer Universitätsausbildung kompetente Männer sind, wagt keiner es, Verantwortung zu übernehmen. Ständig schwirrt eine Schar von Bittstellern um Oberst Ojukwu. Alles hängt an einem Mann. Im Krieg, wo schnelles Handeln entscheidend sein kann, dürfte dies ein ernstes Handikap für Biafra sein.

Andere Schwierigkeiten scheint es kaum zu geben. Biafra verfügt über die Elite der ehemals nigerianischen Armee. Es sind vor allem jene Fachkräfte, die während der ersten Unruhen in ihre Provinz zurückkehren mußten, und deren Fehlen sich jetzt auf der Gegenseite empfindlich bemerkbar macht. Die Einberufung neuer Rekruten ist nötig. Sechzigtausend junge Männer haben sich freiwillig gemeldet und werden in einer Miliz zusammengefaßt.

Panzerwagen aus Traktoren

Waffen gibt es auch genügend. Während unseres Aufenthaltes wird Kriegsmaterial im Hafen von Calabar entladen. Drei Schiffe bringen es aus Fernando Póo, einer spanischen Besitzung vor der nigerianischen Küste. Es soll sich um israelisches Material handeln. Beute aus dem Sinaifeldzug.

In einem Hotel in Enugu treffen wir Waffenhändler verschiedener Nationalitäten. Ihre Transportmaschinen fliegen leichte Waffen direkt von Lissabon nach Enugu.

Noch gibt es keine Rationierung. Falls der Krieg länger dauert, dürften Zucker, Milch und Salz knapp werden. Auch Ersatzteile für die vielen Autos werden fehlen. Aber wenn man gesehen hat, wie Biafresen aus Lastwagen und Traktoren kampffähige Panzerwagen bauen, weiß man, daß sie sich zu helfen wissen. Auch an Treibstoff wird es nicht fehlen. Sie erzeugen Öl und raffinieren es selbst.

Biafra ist in der Tat der reichste Teil der ehemaligen Föderation. Allein die Ölproduktion (15 Millionen Tonnen) bringt jährlich 900 Millionen Mark ein. Die Reserven an Kohle und Erdgas versprechen eine gesunde Zukunft.

Das genügt, um die „revolutionären“ Regierungen Afrikas auf die Barrikaden zu rufen. Algerien, Ägypten, Guinea und Kongo-Brazaville bezichtigen die „Imperialisten“, die Erhebung Biafras gewollt zu haben. – „Ein kleines Land läßt sich leichter manipulieren als eine mächtige Föderation“, sagen sie. „Ojukwu ist ein neuer Tschombé und Biafra ein neues Katanga.“

Das stimmt nicht. Katanga war bereits vor der Unabhängigkeit des Kongos die Hochburg – um nicht zu sagen das Eigentum – der belgischen „Union Minière du Haut Katanga“. Tschombé wurde gezielt von ihr aufgebaut und finanziert, um diese Provinz aus dem kongolesischen Staatsverband zu lösen. In Nigeria hingegen bestanden die ethnischen und religiösen Voraussetzungen zur Spaltung schon lange vor den massiven internationalen Investitionen. Ibo wurden schon von Haussa getötet, als es noch kein Öl gab, und Oberst Ojukwu wurde nicht von fremdem Geld, sondern durch die Einstimmigkeit des Volkes an die Spitze des jungen Staates getragen.

Das ist ein großer Unterschied. Es schließt natürlich nicht aus, daß sich auch hier – wie überall – internationale Interessen gegenüberstehen. Ungewöhnlich ist nur die Gruppierung der Allianzen. Auf nigerianischer Seite stehen die UdSSR und Polen. Auf Seiten Biafras helfen Frankreich und Amerika gemeinsam hinter den Kulissen. Das hat es unter de Gaulle noch nicht gegeben. Die Russen schicken Flugzeuge, die Engländer leichte Waffen. Sie können es offiziell tun, denn Nigeria ist nach wie vor der international anerkannte Staat. Aus dem gleichen Grund muß die amerikanische und französische Hilfe inoffiziell geleistet werden.

Der 33-jährige Oberst Ojukwu ist der Staatschef der neuen Republik Biafra. Seine Armee kämpft mit wilder Kühnheit. Der einzige Bomber der Biafra – Luftwaffe wagte sich sogar bis Lagos und griff die Hauptstadt der Zentralregierung mit Bomben und Bordwaffen an

Oberst Ojukwu gehört nicht zu den Revolutionären der Dritten Welt. Er ist kein Castro, kein Nasser. Ganz im Gegenteil. Als wir ihn fragen, ob man ihn einen fortschrittlichen oder gar sozialistischen Politiker nennen könnte, wirft er irritiert die Arme in die Luft und ruft: „ Nein. Unter keinen Umständen. Wir werden nie nationalisieren. Fremdes Kapital ist hier immer willkommen. Wir werden es mit allen Mitteln schützen.“

Dieser in Oxford erzogene, von Shakespeare und Ludwig XIV. schwärmende Offizier ist sicherlich nicht das Werkzeug irgendeiner „imperialistischen Kabale“. Als Sohn eines Millionärs ist er jedoch ein fanatischer Verfechter der freien Marktwirtschaft – was ihm wenig Sympathien in der Dritten Welt einbringt. Ebenso wenig seine heimlichen Verbündeten: Portugal erleichtert ihm Nachrichten-und Flugverbindungen nach Europa und liefert Waffen über private Händler. Spanien gibt Landeerlaubnis für Schiffe und Flugzeuge mit Kriegsmaterial. Südafrika soll Geld gegen Konzessionsversprechen zur Verfügung gestellt haben.

Gemeinsam, aber unabhängig

Diese Bindungen mögen aus Not geboren sein. In den Augen der afrikanischen Staaten machen sie Oberst Ojukwu verdächtig, und niemand dürfte Biafra anerkennen, bevor es nicht einen entscheidenden Sieg davongetragen hat. Im Übrigen haben alle afrikanischen Nationen innere Schwierigkeiten mit ethnischen und religiösen Minderheiten. Sie können Biafras Alleingang nicht gutheißen, ohne separatistische Tendenzen im eigenen Land zu ermutigen.

Um diese Befürchtungen zu zerstreuen, ist Oberst Ojukwu sehr vorsichtig in der Formulierung seiner Ziele. Er will zwar die Unabhängigkeit Biafras, schlägt aber gleichzeitig eine neue Form der Verbindung mit dem übrigen Nigeria vor: „Eine Art Benelux“, erklärt er. „Zollunion, gemeinsame Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. Wir wollen den Norden nicht aushungern. Wir bemitleiden die Haussa und wollen ihnen helfen, sich zu entwickeln. Wir sprechen ihnen nur das Recht ab, uns zu unterdrücken.“

Das wird alles mit einem perfekten Oxford-Akzent gesagt. Bestimmt, gelassen, souverän. Dieser Mann hat sicherlich das Zeug zum Führer einer Nation. Seine große Popularität ist kein Zufall, sie ist auch nicht die Kristallisierung des kollektiven Hasses gegen die Haussa. Und wenn er uns sagt, dass er seinen Streit mit Nigeria nicht im Rahmen des Commonwealth, sondern innerhalb der „Organisation der Afrikanischen Einheit“ diskutieren möchte, macht er einen geschickten Schachzug, indem er bewußt die sprichwörtliche Eitelkeit der afrikanischen Staatsmänner anspricht.

Während wir uns unterhalten, schleichen hohe Offiziere und Beamte um uns herum. Jeder hat etwas auf dem Herzen und wünscht dringend, daß wir verschwinden. Wir haben den Eindruck, daß selbst wenn die nigerianischen Truppen im Anmarsch wären, niemand sie aufhalten würde ohne die ausdrückliche Genehmigung des Obersten. Wenn dieser Mann verschwindet, dürfte Biafra schweren Stunden entgegengehen. Eine Bombe würde genügen, um den Regierungspalast zu zerstören – und alle die darin sind. Er liegt einsam auf einem Hügel. Ein ideales, nicht zu verfehlen des Ziel. Ohne ein einziges Abwehrgeschütz.

Glauben Sie nicht, daß die russischen MiGs den Krieg letztlich zu Gunsten Nigerias entscheiden?“fragen wir.

„Kein Nigerianer kann diese Maschinen fliegen“, meinte er. „Russische Piloten würden den Konflikt internationalisieren. Dann könnten auch wir mit massiver Hilfe rechnen.“

„Es brauchen nicht Russen zu sein. Söldner genügen …“

Er macht eine vage Handbewegung. Vielleicht denkt er daran, daß sein einziger Bomber auch von einem Ausländer geflogen wird, von einem Franzosen. Wir haben den Piloten jeden Abend an der Bar des Hotels gesehen. Vom Einsatz zurück. Völlig betrunken. „Schon wieder zwanzig Leute umgebracht“, lallte er.

Es fliegt eine alte B 26 mit hausgemachten Bomben aus Kugellagern, Glasscherben, Pulver und Zünder. Sie zerstören nicht viel – aber sie töten. – „Die armen Opfer “, murmelte er. „Warum tu‘ ich das nur?“

Ein sentimentaler Söldner, der seine Gewissensbisse im Alkohol ertränkt. Ähnliche dürfte auch Nigeria finden. Für 1000 Pfund (11.000 Mark) im Monat.

Daß auch Oberst Ojukwu so denkt, entdecken wir durchs Fenster. Draußen im Garten werden in aller Eile Schützengräben ausgehoben. Da die Front weit entfernt ist, kann es sich nur um Unterstände handeln.

Aber was auch geschieht – selbst wenn die MiGs Biafra verwüsten und Oberst Ojukwu verschwindet, die Föderation Nigeria ist tot. Der Kampf wird weitergehen oder bei der ersten Gelegenheit wieder aufflackern. Auf Haß und Mord kann man keine Nation aufbauen.