Stern, Heft 3, 19. Januar 1964

Es geht auch ohne Gaskammern und Genickschüsse. Um ein Volk zu ermorden, genügen Düsenbomber gegen schutzlose Dörfer, Panzer gegen Frauen und Kinder, Hunger in Kälte und Schnee – gegen zwei Millionen Kurden, die im Norden des Irak leben. – Ihr Verbrechen? Der Wunsch nach Selbstbestimmung. Sonst nichts. Allein. Selbst dem Roten Kreuz untersagten die Iraker, Hilfe zu bringen. Sie wollen keine Zeugen. STERN bat nicht um Erlaubnis. Er schickte seine Reporter auf Schleichpfaden ins blutige Kurdistan.

Der Schah von Persien liebt uns nicht. Unsere Berichte über sein Land haben ihm nicht gefallen. Wir können deshalb kaum damit rechnen, daß die SAVAC, der allmächtige Sicherheitsdienst Persiens, die Augen zudrückt, während wir ins irakische Kurdistan hinüberwechseln. Und doch führt der einzige Weg über Persien.

Durch den Irak zieht sich die Front zwischen Armee und Rebellen. Syrien kämpft ebenfalls gegen die kurdischen Partisanen. Die Türken ihrerseits haben das hauseigene Kurdenproblem fremden Augen entzogen. Nachdem sie in den zwanziger Jahren Tausende niedergemacht und die Überlebenden zu „Bergtürken“ ernannt hatten, erklärten sie ihr Kurdistan zur verbotenen Militärzone, um ungestört die Vertürkung der Kurden zu vollenden.

Wir müssen also über Persien. Auch hier bedarf es einer speziellen Erlaubnis, um ins persische Kurdistan zu gelangen und somit an die Grenze. Aber der Schah hat große Sorgen. Die Stämme Südpersiens schießen auf seinen Soldaten, die Großgrundbesitzer meutern, die Bauern warten ungeduldig auf die versprochenen Reformen, und die Mullahs organisieren den Widerstand. Unter diesen Umständen kann er es sich nicht erlauben, seine kurdischen Untertanen zu verärgern, indem er ihre im Irak kämpfenden Brüder wie Feinde behandelt. In Teheran gern gesehene Journalisten erhalten deshalb ohne Schwierigkeiten Passierscheine. Einige wurden sogar von höflichen Sicherheitsoffizieren bis an die Grenze begleitet.

Verzeihung – hier wird geschossen

Wir hingegen müssen Räuber und Soldat spielen und können nur heimlich, als Kurden verkleidet, an die Grenze fahren. – Dort sind zwei Maultiere pünktlich zur Stelle. Die kurdischen Rebellen haben sie aus dem Irak geschickt.

„Ich schwöre auf den Kopf meiner Mutter, daß ich Sie heil nach drüben bringe“, flüstert der erste Maultiertreiber und zieht uns ins Gebüsch, „besonders Madame.“

Ich frage mich gar nicht, warum er diese höfliche Einschränkung macht. Mir geht es zunächst darum, meine Knochen wieder zusammenzufinden. Nach achthundert Kilometern auf Feldwegen fühle ich mich wie gerädert. Während unser Wagen mit gelöschten Lichtern den Rückweg nach Teheran antritt, kümmern sich unsere neuen Freunde um das Gepäck. Es ist stockdunkel.

Claude tastet die Maultiere ab.

„Wo sind die Kameras?“

Ich ziehe eine Taschenlampe hervor. Sofort werfen sich unsere beiden Begleiter über meinen Arm.

„Verzeihung, mein Herr“, flüstert einer. „Aber hier wird geschossen.“

„Sie dürfen auch nicht rauchen, außer wenn wir’s ausdrücklich sagen“, fügt der Zweite hinzu.

„Wie lange dauert der Ritt?“ will ich wissen.

„Zehn Stunden.“

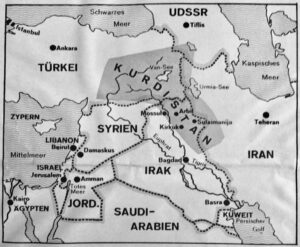

Die Kurden schieben sich wie ein Keil ins Herz des Nahen Ostens. Ein Bergvolk mit eigener Sprache, einheitlicher Zivilisation und einem starken Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und doch haben sie nie einen eigenen Staat gehabt. Die Grenzen fremder Nation schneiden durch ihr Gebiet und verteilen rund acht Millionen Kurden auf fünf verschiedene Staaten. Russland und Syrien haben den kleinsten Anteil. In der Türkei jedoch eben fast drei, im Irak zwei und in Persien weiter drei Millionen Kurden.

In den letzten 500 Jahren hat es in diesen Ländern mehr Kurdenaufstände gegeben als Jahrzehnte. Aber fremde Interessen waren jedesmal stärker als der kurdische Drang nach Autonomie und Einheit.

Vor zwei Jahren haben sich die Kurden im Irak erhoben.

Sie verlangen ein autonomes Kurdistan innerhalb des irakischen Staates: eigene Schulen in ihrer Sprache, eigene Verwaltung und aktive Beteiligung an der Regierung des Iraks. Ein mörderischer Krieg ist im Gange, dessen Ausgang eine entscheidende Verschiebung der Machtverhältnisse im Nahen Osten zur Folge haben kann.

In Kurdistan ist pokern sinnlos

In Teheran hatte man uns gesagt, es sei ein kurzer, gemütlicher Spaziergang. Die Kurden scheinen Humor zu haben. Zwei Stunden später verschwindet Claude in einem Sumpf. Wir ziehen sie mit meinem Mantel wieder heraus. Und sie darf nicht einmal weinen. „Nicht laut, denn hier wird geschossen“, wiederholen unsere Führer mit eindringlicher Monotonie.

Als wir wieder aufsitzen, bin ich froh, daß der Mond nicht scheint und wir nichts sehen. Unsere Kurden haben den Weg verloren. Sie führen die Maultiere im Zickzack über eine steile Felswand, um den Pfad wieder zu finden. Unter den Hufen bröckelt das Gestein. Die Tiere rutschen. Wo bleibt meine Angst? Die Übermüdung zaubert Bilder hervor. Ein Strauch schlägt mir ins Gesicht. Er wird zur Hand. Wessen Hand? Gutes Zeichen? Schlechtes Zeichen? Warum fragen? Sternschnuppen. Blaue. Grüne. Rote. Sie fallen nicht. Sie steigen kerzengerade zum Himmel empor und werden plötzlich zu Pelikanen. Zwei Kamele versperren den Weg. „Notausgang“, sagt das eine und sperrt sein Maul auf. Ich reite hindurch. Neben mir wächst eine Tankstelle aus dem Boden. Der Tankwart grüßt: „Super mein Herr?“ – „Ja, füllen Sie auf.“ Der Mann wird zum persischen Polizisten er zückt ein Messer, schneidet meinem Maultier den Schwanz ab und schlägt mir damit ins Gesicht. Schon wieder ein Strauch. Nebelschleier tanzen um uns herum. Geister. Der größte hat einen Schnurrbart. Er schwebt auf den Kurden zu, der unsere Gruppe führt, packt ihn bei der Hand und zieht ihn nach links. Gemeinsam springen sie über einen Felsen und laufen ein paar Schritte.

„Wir haben den Pfad gefunden“, sagt der Kurde. „Jetzt können wir ausruhen.“

Wir sitzen ab. Das Blut beginnt wieder normal durch die Glieder zu fließen. Der Spuk ist verschwunden.

Einige Stunden später durchqueren wir ein kleines Dorf. Die Maultiere müssen sich durch enge Tore zwängen. An einem Querbalken bleibe ich hängen und werde abgeworfen. Als ich wieder auf den Beinen stehe, bin ich allein. Auf mein leises Rufen antwortet nur das Bellen der Hunde. Sie kommen näher, bilden einen Kreis. Große Schäferhunde mit gestutzten Ohren. Sie sind, Gott sei Dank, auf Bären und Wölfe abgerichtet, nicht auf Menschen. Ich habe trotzdem Angst, denn sie lassen mich nicht durch, und irgendwo in der Nacht entfernen sich Claude und unsere Führer, die wahrscheinlich nicht einmal gemerkt haben, daß ich zurückgeblieben bin.

Ein Mann tritt aus der nächsten Hütte. Seine Petroleumslampe erleuchtet ein zerfurchtes Gesicht.

„Was suchst du?“ fragt er.

Ich weiß nicht, ob ich noch in Persien bin oder schon im Irak, und mir fällt nur die dümmste Antwort ein: „Ich gehe spazieren.“

Er lächelt nicht einmal und bittet mich in sein Haus. Ich wehre ab und gestehe: „Ich habe meine Freunde verloren.“

„Wohin wollten deine Freunde?“

Was nützt es, hier im wilden Kurdistan pokern zu wollen? Ich bin diesem Mann ausgeliefert, und er weiß es.

„Wir wollen zu den kurdischen Rebellen im Irak. Wir sind Journalisten. Bin ich schon im Irak?“

„Nein, das hier ist Persien.“

Ich wühle in meinen Taschen und ziehe Geld heraus. Viel Geld.

„Hier bring mich nach drüben. Bitte.“

Er hebt langsam seine Lampe, und meine ausgestreckte Hand verschwindet im Dunkeln. Im Lichtstrahl bleiben nur unsere Gesichter.

„Komm schnell, sonst schnappen sie dich.“

Nach wenigen Minuten schon finden wir Claude und unsere Führer. Als ich mich bei dem alten Mann bedanken will, sagt er nur: „Ich bin Kurde“, und er verschwindet im Dunkel. Nicht zehn, nein vierzehn Stunden vergehen, bevor wir P. erreichen, die erste Stadt im irakischen Kurdistan. Nach solchen Anstrengungen gibt es eigentlich nur eine Reaktion: sich selbst bedauern und ein Bett suchen. Vor dem Anblick jedoch, der sich uns darbietet, verschwindet jedes selbstgefällige Mitleid. Zwei Drittel des Städtchens liegen in Trümmern. Zerstört von Bomben der irakischen Luftwaffe.

Ausgebombte Großstädte wirken oft unwirklich, und es ist nicht immer leicht, eine Beziehung herzustellen zwischen den Menschen, die dort lebten, und jenen surrealistischen Fetzen aus Beton und Eisen. Hier aber glaubt man noch das Leben zu fühlen, das unter diesen kleinen Häusern pulsierte, von denen jetzt nur noch Sand und Steine übrig geblieben sind. Tote Armut rührt menschlicher an als zerstörter Reichtum. Mir wenigstens will es hier so scheinen.

Ziegen sind gute Kindermädchen

Eine Delegation kurdischer Partisanen kommt uns durch die Ruinen entgegen. Überall wird wieder gebaut. Wer nicht erfrieren will, braucht ein Dach für den Winter. Jeder arbeitet. Kinder, Greise, Frauen. Sie grüßen, ohne zu lächeln. Der Ernst dieser Menschen überrascht uns ebenso wie ihre stille Geschäftigkeit. Es ist die Lautlosigkeit der Angst. Als wolle niemand verraten, daß ein Drang nach Sicherheit nur neue Ziele baut für neue Bomben. Jeden Tag können sie wieder fallen. Nicht ein einziges Flakgeschütz bewacht die Stadt …

„Nur die Hunde heulen, bevor die Flugzeuge kommen“, erzählt eine Frau, die eine Tür aus alten Kisten nagelt, „dann rennen wir in die Berge.“

Sie ist blond und hat blaue Augen wie viele Kurden, die im Gegensatz zu den semitischen Arabern der indoeuropäischen Völkergruppe angehören. Auch trägt sie keinen Schleier. Die kurdischen Frauen zeigen ihr Gesicht, obwohl sie Mohammedanerinnen sind. Sie schminken ihre Augen umrahmen die Stirn mit goldenen Münzen. Selbst bei der Arbeit trägt diese Frau einen Säugling auf dem Rücken.

„Woher wissen die Hunde, wann die Flugzeuge kommen?“ frage ich.

„Tiere fühlen immer, wann der Tod kommt. Auf dem Rücken einer Ziege wäre mein Kleiner besser aufgehoben als bei mir.“

Was mir nach dieser Nacht noch an gesundem Menschenverstand übrig bleibt, ruft zum Widerstand auf. Soviel ich weiß, reagieren Tiere mit Panik, wenn Gefahr droht – und die Eule heult auch dann, wenn niemand stirbt. Ich bitte den Partisanen, der uns begleitet und der in Bagdad studiert hat, meine wankende Logik zu stützen.

Er zupft verlegen an seinem Turban. „Eins ist sicher. Sobald Flugzeuge kommen, laufen alle in die Berge. Ziegen und Hunde sind immer als Erste in Deckung.“

Die Frau wird schön vor Zorn. „Sie glauben mir nicht? Gut. Wie erklären Sie, daß bei jedem Angriff viele Menschen sterben und nur selten Tiere? Meine Mutter ist tot, aber meine Ziegen leben. Alle.“

Sie wendet sich wieder ihrer Tür zu. Auf dem oberen Brett steht „Ceylon Tea“ und der Bestimmungshafen „Bassorah“ – Basra. Auf dem anderen wirbt ein rot-grüner Clown für die beste Seife der Welt. Sie nagelt das Brett so, daß er auf dem Kopf steht.

„Haben Sie Farbe für die Tür?“

Schreck stürzt in ihre Augen. „Pscht – um Gottes willen. Im Unglück darf man keine Pläne machen. Dies ist das dritte Haus, das wir in acht Monaten aufbauen, und hoffentlich das letzte.“

„Schon gut – schon gut“, die Stimme gehört einem Mann, der einen schweren Felsblock auf seinem Rücken heranschleppt. „Meine Frau schwätzt zu viel. Alles liegt in Allahs Hand. Er hat uns genug Zeit gelassen, noch vor dem Winter ein neues Haus zu bauen. Wir haben Reis und Tee. Er wird uns weiter beschützen. – Na, komm schon, nimm mir den Stein ab.“

Vier nackte Wände und ein Dach aus Reisig und feuchter Erde – etwas Reis, viel Tee, ein wenig Zucker, Milch, einige Zwiebeln und manchmal einen Happen Fleisch – mehr verlangen diese Menschen nicht, um leben zu wollen.

Vor fünf Minuten hatte dieses Kind eine Mutter und ein Heim. Jetzt schützen es nur noch Felsen vor den Bomben der irakischen Luftwaffe. Das Haus ist zerstört. Die Mutter liegt unter den Trümmern. Und die Piloten üben sich im Scharfschießen auf fliehende Kinder und Tiere

Nur die Reichen kann man zählen

Hier sind sie weit von der Front entfernt und können sich den Luxus der Hoffnung leisten. Die letzten Bomben sind vor acht Wochen gefallen. Im Inneren des Landes sieht es anders aus. Auf unserem Weg zur Front begegnen wir Tausenden, die vor dem Winter zittern wie vor ihren Henker. Sie haben keine Zeit mehr, keine Werkzeuge, keinen Platz, ein Haus zu bauen. Und die noch halbwegs stehenden Dörfer haben keinen Platz, die Flut der Flüchtlinge aufzunehmen. In normalen Zeiten wohnen fünf bis zehn Personen in einem Zimmer. Wenn heute alle ein Dach haben sollen, müssen die Kurden stehend schlafen.

„Salam aleikum – der Friede sei mit dir.“

Ich kann den Gruß nicht erwidern. Der alte Mann ist so plötzlich hinter dem Felsvorsprung erschienen, daß mein Pferd scheut. Auf engen Bergpfaden ist schon eine Begegnung auf gerader Strecke ein Risiko; in den Kurven kann man nur noch beten. Maultiere und Esel bleiben stur stehen, aber Pferde sind nun einmal edel und haben Nerven. Meins muß besonders edel sein. Gott sei Dank sind die Kurden echte Bauern. Der alte Mann hebt den Kopf und zischt leise durch die Zähne. Zwei jüngere Männer, die hinter ihm erscheinen, machen gierig Schlürfgeräusche und die wiegen sich langsam hin und her.

Dieses Schauspiel scheint mein Pferd ebenso zu faszinieren wie mich selbst. Wir haben beide den Abgrund vergessen, der eben noch einige Zentimeter zur Rechten unwiderstehlich gähnte. Und ehe wir Zeit zu neuer Angst haben, hat ein Kurde die Zügel ergriffen, während ein anderer mich vom Sattel zieht.

„Aleikum es-salam“, sage ich, „mit euch sei der Friede“, und selten hat ein Gruß so echt geklungen.

Hinter dem Felsvorsprung sitzt eine Gruppe von vier Frauen und drei Männern. Ich setze mich zu Ihnen, um auf Claude zu warten, die mit Maultier und Eskorte weniger schnell vorwärtskommt als mein Pferd.

Nachdem die üblichen Höflichkeitsfloskeln die Runde gemacht haben, bringt ein Mann mir etwas Wasser. Die Frauen blicken stumm zur Erde. Eine weint. Sie ist vielleicht zwanzig. Plötzlich preßt sie Hände gegen ihre Brüste und schluchzt laut auf.

„Es ist die Milch“, sagt der alte Mann. „In ein paar Tagen ist es vorbei … „Und er erzählt mir die Geschichte seiner kleinen Gruppe.

Sie wohnten in einem Dorf wenige Kilometer nördlich von Sulaimanija. Im Niemandsland. Das heißt, tagsüber kamen oft irakische Soldaten und nachts manchmal kurdische Partisanen.

Sulaimanija ist eine der drei großen Städte im irakischen Kurdistan. Die anderen sind Kirkut und Arbil. Alle drei sind von irakischen Truppen besetzt. Die Straße jedoch, die diese Städte verbindet, und die Berge und Hochebenen, die sie umgeben, werden von den Partisanen kontrolliert. Diese Städte sind praktisch eingeschlossen und können nur aus der Luft oder von starken Geleitzügen versorgt werden.

Die Dörfer um Sulaimanija boten beiden Seiten Vorteile. Die irakischen Truppen fanden hier Lebensmittel, die Rebellen Unterschlupf auf ihren nächtlichen Streifzügen in die Stadt, wo sie ihrerseits Käufe tätigten, Waffen stahlen oder Funktionäre entführten, die sich bei der Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung besonders hervorgetan hatten.

In solch einem Dorf wohnten diese Leute. Vorgestern nun hatte der Regen begonnen, verfrüht, und alle Erwachsenen mussten in den Feldern Hand anlegen. – Als sie zurückkamen, war das Dorf nicht mehr da. Panzer hatten die Häuser niedergewalzt.

„Und die Kinder, die Alten?“

„Die waren davongelaufen, außer dem Mädchen dieser jungen Frau. Man hatte es im Haus vergessen.“

Mir will es nicht in den Kopf, daß diese Leute zu den Rebellen flüchten. Warum gehen Sie nicht nach Sulaimanija, wo es Licht gibt und Heizung und keine Bomben fallen?

„Weil die Soldaten uns davonjagen. Selbst wenn wir ‚reinkönnten, wovon sollten wir leben?“

„Ich war noch vor sechs Tagen in Sulaimanija“, sagt einer der jungen Männer. „Ich hatte zehn Dinar (ungefähr hundert Mark). Wir brauchten Tee, Zucker und Petroleum. Was soll ich Ihnen sagen? Ich konnte mich nicht von dem Geld trennen. Alles war so teuer. Zehn-, nein, zwanzig Mal teurer als früher.“

„Und wie leben die Leute in Sulaimanija?“

„Die Armen verhungern.“

„Wie viele Menschen gibt es dort?“

„Mehr als hunderttausend.“

„Wie viele sind arm?“

Er sieht mich an, als mache mein Unwissen die ganze Unterhaltung sinnlos.

„Nur die Reichen kann man zählen.“

Auf einem vorgeschobenen Posten der Rebellen, fünf Kilometer nur von Sulaimanija entfernt, erfahren wir mehr über die Ausmaße der Not.

Die irakischen Truppen haben die Häuser durchkämmt und die Hälfte aller Vorräte beschlagnahmt. Feuerung ist so knapp geworden, daß die Familien ganzer Straßen sich zusammentun, damit nur eine Küche für alle kocht. Die Gefängnisse der Stadt sind überfüllt. Die Frauen jener Männer, die sich zu den Partisanen schlagen, werden mißhandelt, deportiert, einige zu Tode gefoltert. Ganze Stadtteile werden aufgefordert, Polizei- und Spitzeldienste für die irakischen Behörden zu leisten. Die meisten Männer weigern sich. Zur Vergeltung werden ihre Häuser zerstört. Obdachlos geworden, müssen Tausende die Stadt verlassen. Überall auf unserem Weg begegnen wir Männern mit Maultieren und Eseln. Sie folgen dem Appell der Partisanen und schleichen sich nachts an Sulaimanija heran, um die Flüchtlinge in die Berge zu führen. Diese stumm durch die Nacht wandernden Bauern und ihre Tiere sind der eindrucksvollste Beweis der kurdischen Solidarität, den wir auf dieser Reise erlebten. Viele kommen von weit her, sind Tage unterwegs. Beim Rendezvous erscheinen sechshundert Mann mit über tausend Tieren.

Was in Sulaimanija geschieht, wiederholt sich in den meisten Dörfern der Umgebung. Der Zerstörung entgehen nur die Dörfer kurdischer Großgrundbesitzer, die mit ihren Bauern auf irakischer Seite kämpfen. Ähnliche Zustände herrschen in Kirkut und Arbil und Umgebung. Über die Front im Norden können wir nicht berichten; der verfrüht einsetzende Winter hinderte uns daran, Gebiete nördlich von Arbil zu besuchen.

Den Zweck dieser systematischen Vertreibung erklärt uns der Kommandant des Vorpostens.

„Die Iraker wollen uns unter der Flut der Flüchtlinge erdrücken. Mit Waffen könnten sie keine Entscheidung erzwingen. Ihr seht selber, vor uns liegt Sulaimanija, aber sie können uns nicht davonjagen. Deshalb greifen sie zur letzten Waffe: zum Hunger. Da sind wir machtlos.“

Für massive Hilfe fehlen Geld und Mittel. Die Partisanen und ihre politische Organisation, die PDK (Demokratische Partei Kurdistans) tun, soweit wir sehen konnten, das Menschenmögliche. Sie schickten Ärzte und Helfer, und bauen Krankenhäuser und Unterkünfte, verteilen Reis, Tee und Zucker. Soldaten, die abkömmlich sind, schleppen Kranke oder evakuieren Flüchtlinge.

Aber wo soll das Geld herkommen für Decken, Kleider, Medikamente, Lebensmittel? Die Kassen sind leer. Seit vier Monaten kämpfen die Partisanen, ohne einen Pfennig Sold zu erhalten. Sie bekommen zu essen, das ist alles.

Die vorhandenen Mittel stammen aus den Abgaben der Bauern. Jeder gibt zehn Prozent seiner Ernte an die PDK. Davon wird die eine Hälfte an die Armen verteilt, die andere an die Partisanen und Flüchtlinge. Viele Bauern geben freiwillig mehr, andere spenden Geld. Es sind Tropfen auf den heißen Stein. In einer Gegend, die seit zwei Jahren von der Welt abgeriegelt ist, und wo täglich neue Mäuler zu stopfen sind, gibt es nur Not und Tod im Überfluß.

Die Tabakernte, die früher Devisen und Waren brachte, verfault. Vierhunderttausend Kisten guten Orienttabaks suchen einen Käufer. Er kann sie für Pfennige haben, wenn es ihm gelingt, die Türken oder Perser zu überzeugen, daß sie ihre Grenzen öffnen und den Transit erlauben. Die Chancen sind jedoch gering. Selbst Rotkreuzpakete und Spenden barmherziger Freunde wurden beschlagen.

Die einfachste Lösung ist Mord

Schon seit Jahrhunderten ist das Kurdensterben ein gern gesehener Prozess, den alle beteiligten Nationen mehr oder weniger offen beschleunigen. Was auch immer die Differenzen zwischen Persien, Syrien, der Türkei und dem Irak sein mögen, in einem Punkt sind sie sich einig: je weniger Kurden, desto besser.

In Sulaimanija und Kirkut arbeiten türkische und iranische Sicherheitsoffiziere Hand in Hand mit ihren irakischen Kollegen.

Als wir vor einigen Jahren durchs türkische Kurdistan reisten und einen Offizier nach seiner Meinung zum kurdischen Problem befragten, sagte der lächelnd: „Es gibt nur eine Lösung – ratsch …“ Und sein rechter Zeigefinger demonstrierte unmißverständlich an meiner Gurgel, was er meinte.

Aber die Kurden sind nun einmal da. Acht Millionen Menschen, vielleicht auch nur sechs oder sogar neun. Auf eine Million kommt es nicht an. Dort, am gleichen Ort, wohnen sie seit mindestens dreitausend Jahren. Weit länger als jene, die sie im Norden und Süden, im Osten und Westen regieren. Sie sprechen die gleiche Sprache, haben die gleichen Sitten, eine zusammenhängende Zivilisation, und daraus ergibt sich ihr Wunsch, als e i n Volk anerkannt zu werden.

Der türkische Offizier hatte schon Recht: Solange die Kurden leben, gibt es ein Kurdenproblem.

Goli ist blond wie viele kurdische Mädchen, denen wir begegnet sind. Als wir sie fragten, warum ihre Brüder und ihr Vater in den Bergen gegen die Iraker kämpfen, sagte sie nur: „Wir sind Kurden und keine Araber – und ich möchte so gern zu Schule gehen …“

Am falschen Ort geboren

Daß die Kurden sich über fünf Staaten verteilen, ist ebenso wenig ihre Schuld wie die Tatsache ihrer Existenz. Die Grenzen, die das ethnisch einheitliche Kurdistan wie einen Kuchen zerlegen, wurden nach dem Ersten Weltkrieg von den Großmächten gezogen. Es war der übliche Kuhhandel um Einflußsphären, Ölvorkommen (der Großteil des irakischen Öls zu kommt aus dem kurdischen Teil des Landes), strategische Vorteile, Prestigefragen und was sonst die so genannte Realpolitik ausmacht. Die Realität Kurdistan wurde internationalen Interessen geopfert.

Nachdem 1920 im Frieden von Sèvres, der die Aufsplitterung des Osmanischen Reiches staatsrechtlich besiegelte, noch ein unabhängiges Kurdistan vorgesehen war, ist in der Lausanner Revision dieses Vertrages aus dem Jahre 1923 davon nicht mehr die Rede. Zwar wurde auch darin vom Selbstbestimmungsrecht der Völker gesprochen und den Kurden autonome Verwaltung zugesagt, aber niemand kümmerte sich anschließend darum, außer den Kurden natürlich, die jeden Versuch, dieses Recht zu beanspruchen, teuer bezahlen mußten.

In diesen Gebieten gehört die Statistik zur Dichtung. Es ist deshalb unmöglich, die Zahl derjenigen zu nennen, die in den letzten Jahrzehnten niedergemacht oder in den Tod getrieben wurden. Vorsichtige Schätzungen sprechen von fünfhunderttausend Menschen.

Das letzte Wort haben die Wölfe

In diesem Winter rechnet man damit, daß die Zahl der Opfer sich um zehntausend erhöht. Wir sind den Todeskandidaten auf allen Wegen begegnet. Mit einigen Schafen, einem Hund, wenigen Hühnern und ein paar Säcken Reis suchen sie die Berge nach Höhlen ab. Aber dort haben bereits andere Zuflucht gefunden: Wölfe, Adler und Bären. Solange die Sonne noch scheint, mag der Mensch im Vorteil sein. Wenn aber der Schnee zwei Meter hoch liegt und das Quecksilber bei 20° minus steht, möchte ich nicht Zeuge der Kämpfe sein, die hier ausgefochten werden.

Erst verschwinden die Hühner, dann die Schafe. Die wenigsten werden von den Menschen gegessen. Das letzte Opfer mag der Hund sein. Und dann? – Es wäre nicht das erste Mal, daß in diesen wilden Bergen die Not zum Kannibalismus treibt, während die Wölfe auf den letzten Lebenden warten.

Im nächsten Stern:

WIR MARSCHIEREN AUF BAGDAD