Stern, Heft 4, 26. Januar 1964

Im Irak ist Krieg. Die Kurden, die ein Drittel der Bevölkerung ausmachen, kämpfen für Selbstbestimmung, für ein autonomes Kurdistan. Sie wollen eigene Schulen in ihrer Sprache, eigene Verwaltung und aktive Beteiligung an der Regierung in Bagdad. Seit zwei Jahren halten schlecht ausgerüstete Partisanen eine moderne Armee in Schach. Ohne Hilfe von außen. Ohne Freunde.

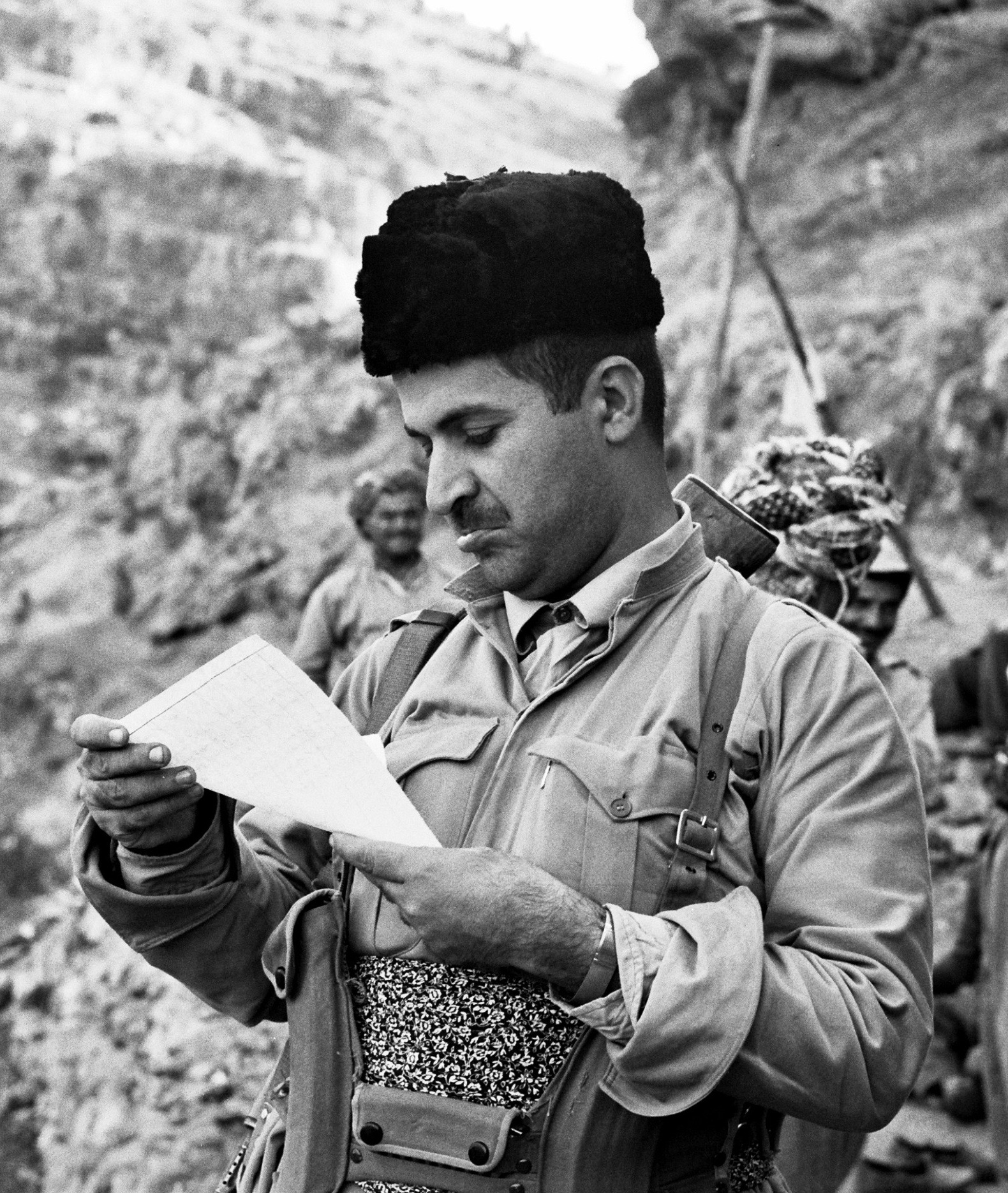

Das Foto zeigt Dschalal Talabani

Die Flasche Whisky kommt im rechten Augenblick. Wir haben zwei Tage lang in einem Graben gelegen, um die angesagte Offensive der irakischen Truppen zu fotografieren. MiG‘s und Ilyushins haben uns bombardiert. Wir haben vierzig Stunden lang die Köpfe eingezogen, und dann ist plötzlich ein Bote erschienen, um uns zu erklären: „Die Iraker greifen weiter nördlich an. In der Nähe von Kirkuk.“

Wir sind die ganze Nacht marschiert. Immer dem Mündungsfeuer der Kanonen entgegen. Wir sind an feindlichen Stellungen vorbeigekrochen, um plötzlich einer Gruppe von Partisanen in die Arme zu laufen, die erklärte: „Die Schlacht ist vorüber. Wir haben gewonnen. Die Iraker sind nicht durchgekommen.“

Als wir zwei Tage später wieder im Hauptquartier eintreffen, steht die Flasche Whisky vor dem Eingang der Höhle. Eine richtige Flasche Whisky, vor einer echten Höhle, in wilden Bergen, hingestellt von Männern, die keinen Alkohol trinken.

Jamal Talabani setzte sich zu uns. „Um Ihre Enttäuschung herunterzuspülen“, sagte er. „Die Flasche kommt direkt aus Bagdad. Per Hubschrauber.“

Talabani kommandiert die südliche Front. Er ist Mitglied des politischen Büros der PDK (Demokratische Partei Kurdistans). Obwohl er erst dreißig Jahre alt ist, wird seine Autorität von den älteren Herren, die hier herumsitzen und den Generalstab bilden, nicht in Frage gestellt. Vor dem Krieg haben die meisten von ihnen hohe Posten in der irakischen Armee innegehabt. Talabani war nur ein Leutnant der Reserve. Aber es gehört zum Wesen jeder Guerilla, daß bei ihr die Hierarchie der Litzen nichts gilt und nur echtes Können sich durchsetzt. Jamal Talabani ist ein brillanter Könner.

„Diese Flasche haben zwei Unterhändler aus Bagdad mitgebracht. Vor zehn Tagen sollte wieder einmal verhandelt werden. Sie kamen mit dem Hubschrauber nach Shedala, eine Tagesreise von hier. Zur Begrüßung drückten sie uns den Whisky in die Hand. ‚ Kommt, Brüder, laßt uns zusammen trinken.‘ Sie können sich das Bild ja vorstellen: Besuch bei armen Verwandten. Und dabei weiß man in Bagdad genau, daß kein Partisan trinkt. Wir lehnten also höflich ab. Unsere Besucher hingegen waren in wenigen Minuten bei bester Laune.“

„Was kam dabei heraus?“

„Natürlich nichts. Was sollen wir mit zwei Offizieren, die keine Vollmachten haben, besprechen können? Wir haben ihnen eine Botschaft mit auf den Weg gegeben: Verhandelt wird nur noch auf höchster Ebene, und nachdem unsere Bevollmächtigten, die in Bagdad verhaftet wurden, wieder frei sind.“

„Die haben sie einfach vom Verhandlungstisch weg ins Gefängnis geworfen“, ruft ein junger Offizier.

„Wir sind immer verraten worden“, wirft ein anderer ein.

Es geht plötzlich laut durcheinander.

„Die können sich selbst nicht regieren und wollen hier die Herren spielen.“ – „Politik des Wortbruchs.“ – „Feiglinge.“ – „Die haben selbst ihre Frauen verraten.“ – „Haha. Wenn wir nach Bagdad kommen, werden wir ein paar Ministerfrauen anderweitig verheirateten.“ – „Die wissen noch gar nichts von ihrem Glück.“

Nachdem das Gelächter sich gelegt hat, bitten wir um Aufklärung.

„In dieser Gegend der Welt werden viele Eide geleistet – und gebrochen“, sagt ein Oberst. „Wir sind seit Jahrhunderten verraten worden. Die Perser schworen immer auf den Koran, und versprachen freies Geleit und gute Bedingungen. Und wenn unsere Leute zur Verhandlung kamen, wurden sie umgebracht. Nicht immer schnell und sauber. Da gab es das berühmte Kurdenrennen. Eine verfeinerte Art des Toto – wenn Sie so wollen. Die Kurden wurden in Reih und Glied aufgestellt, während persische Soldaten eine Eisenplatte zur Glut brachten. Die Herren Offiziere standen herum und wetteten: ‚Hundert Toman, daß er zwanzig Meter laufen wird.‘ –‚Dreihundert, daß er vierzig schaffen wird.‘ – ‚Vierhundert, das er nur ein paar Schritte macht.‘ Dann wurde dem Kurden der Kopf abgeschlagen und in Blitzeseile eine glühende Eisenplatte auf den Rumpf gestülpt. Der Mann lief. Viele liefen noch fünfzig Meter.

Das geschah nicht etwa im vorigen Jahrhundert. Nein. In den dreißiger Jahren unter Reza Khan , dem Vater des heutigen Schah. Man nannte das ‚ Befriedigung‘ der kurdischen Provinzen. Die Türken haben auf ähnliche Art in ihrem Teil Kurdistans Eide gebrochen.“

„Faß dich kürzer. Erzähle die Geschichte mit den Ministerfrauen!“ ruft ein junger Partisan.

Wir allein trinken. Aber au sie scheint schon der bloße Anblick der Flasche zu wirken.

„Moment. Journalisten wollen die Zusammenhänge wissen. Ohne sie können unsere Freunde kaum begreifen, warum ein paar Ministerfrauen nur noch Konkubinen sind. Wie gesagt, es gab hier eine Inflation von Meineiden. Deshalb griff man – angesichts der Entwertung Allahs und des Korans als heilige Zeugen – auf Eide zurück, die direkte und ernsthafte Folgen auf das eigene Leben haben. Zu diesen Eiden gehört Talak (Scheidung). Wer auf den Koran schwört, hat eigentlich nur Gottes Zorn zu fürchten, wer aber auf Talak schwört, erklärt damit feierlich, seine Frau zu verstoßen, falls er seinen Eid bricht. Für das koranische Recht ist solch ein Schwur verbindlich. Wer ihn bricht, ist offiziell von seiner Frau geschieden. Sie kann sofort einen anderen heiraten.“

„Die Frau des Kriegsministers gefällt mir“, meint der junge Mann, der offensichtlich den Anblick des Whiskys nicht vertragen kann.

„Hat er auf Talak geschworen?“ will ich wissen.

„Drei irakische Minister haben uns solche Eide geleistet“, sagte der Oberst, „und sie dann gebrochen.“

„Daß wir unter diesen Umständen nicht die Waffen niederlegen, selbst wenn Bagdad uns den Himmel auf Erden verspricht, dürfte verständlich sein.“ Talabani wird unterbrochen. Man verlangt ihn am Telefon. Alle Höhlen dieses Tales sind durch Telefon verbunden.

„Gute Nachrichten“, sagt Talabani, als er sich wieder zu uns setzt.

„Der Bote ist mit den Telegrammen unterwegs.“

Talabani (rechts), Der Kommandant der südlichen Front

Nur fünfhundert Meter trennen das Hauptquartier von der Radiostation, die mit allen wichtigen Partisanstellungen in Verbindung steht. Die Techniker sind Kurden, die früher in der irakischen Armee Dienst taten und nach Ausbruch der Kämpfe übergelaufen sind. Auch die Sendegeräte stammen von den Irakern. Sie wurden erbeutet, genau wie die Waffen und die Munition, die hier gebraucht werden. Die Revolte begann vor zwei Jahren mit nur sechzig Gewehren. Heute haben die Kurden eine regelrechte Armee von rund 20.000 Soldaten, die ausschließlich mit erbeuteten Waffen ausgerüstet sind.

Die Telegramme sind da. Talabani überfliegt sie mit sichtlicher Genugtuung.

„Eine schwere Panzerkolonne versucht, von Sulaimanija nach Kirkuk durchzustoßen. Erfolglos „, erklärt er. „Ein Bataillon wollte Jafan nehmen. Es mußte umkehren. Achtzig Gewehre fielen in unserer Hände. Zwei Bataillone waren von Dakhan nach Koi Sandjak unterwegs. Sie kamen nicht durch und verloren über hundert Mann.“

„Und wie viele Tote habt ihr?“

Betretenes Schweigen. Man schaut sich verlegen an und will auf ein anderes Thema übergehen. Aber ich gebe nicht nach.

„Die Antwort auf diese Frage stellt jedes Mal unsere Glaubwürdigkeit in Frage“, sagt Talabani. „Die Zahl unserer Toten ist so gering, daß niemand sie uns glauben will und wir uns damit die Sympathien unserer besten Freunde verderben. Seit dem Beginn der Kämpfe, das heißt seit zwei Jahren, haben wir nur zweihundert Mann verloren. Jaja – ich weiß, Sie können es nicht glauben. Aber es ist nun einmal so.“

„Gegen die beste Armee des Nahen Ostens?“

„Das war sie einmal. Vergessen Sie nicht, da ein Drittel davon Kurden waren. Und die machen nicht mehr mit. Sie sind entweder hier bei uns – oder in den irakischen Gefängnissen. Das ist e i n Grund. Der zweite: die vielen Säuberungsaktionen. Als Kassim die Macht ergriff, jagte er die königstreuen und nasserfreundlichen Offiziere aus der Armee und besetzte ihre Stellen mit Liberalen und Kommunisten. Später ersetzte er die Kommunisten durch eigene Gefolgsmänner. Als die Kommunisten wieder im Kommen zu sein schienen, brachte man Kassim um, und Arif ergriff mit der Baath-Partei die Macht. Sie massakrierten die Kommunisten und ersetzten die nasserfreundlichen und liberalen Offiziere durch ihre Leute. Glauben Sie, daß eine so behandelte Armeen noch Kampfgeist haben kann?

Wir werden immer weniger bombardiert. Warum? Weil 135 Piloten im Gefängnis sitzen – aus politischen Gründen. Nein, die irakische Armee ist nur noch der Schatten ihrer selbst. Wenn wir nur ein paar Panzer und Kanonen hätten, könnten wir in wenigen Tagen in Bagdad sein.“

„Gegen eine moderne Armee?“

„Sehen Sie diese Bazookas? Wir haben fünfzehn davon. Heimlich in Westdeutschland gekauft. Für achthundert Mark das Stück. Sobald eine davon an der Front erscheint, machen die feindlichen Panzer kehrt. Kurdische Kommandos stehen jetzt schon fünfzig Kilometer vor Bagdad. Aber das ist das Lieblingsthema meines Freundes Karakdaghi Salar.“

Der Mann mit dem blonden Schnurrbart rückt näher. Er sieht aus wie ein schottischer Gentleman, der sich als Schäfer verkleidet hat. Vor sechs Monaten war er noch irakischer Konsul in Nigeria. Jetzt ist er Generalsinspektor der kurdischen Armee.

„Aus Bagdad droht keine ernste militärische Gefahr mehr“, sagt er. Das Regime ist zu schwach. Der Irak ist krank. Die Massenmorde der letzten Jahre haben das Land gespalten. Es ist deshalb sinnlos, mit einer Regierung zu verhandeln, die binnen kurzem zum Verschwinden verurteilt ist. Aber nicht nur das: Es wäre Verrat am Irak. Ja – wenn wir mit Bagdad verhandeln, erkennen wir das Regime an, jene Handvoll Faschisten, die nur durch Terror herrschen.“

Ein älterer Herr in Zivil ist ganz rot geworden. „Das kann uns egal sein“, ruft er. „Hauptsache ist, sie nehmen unsere Bedingungen an. Je schwächer sie sind, desto eher werden sie Zugeständnisse machen. Wir müssen jetzt verhandeln.“

„Da hören Sie die nationalistische Stimme“, fährt Salar fort. „Das sind unsere Extremisten, die volle Unabhängigkeit verlangen. Wenn wir jedoch – und das ist unsere Absicht – als kurdischer Teil im irakischen Staatsverband bleiben, dann haben wir die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Partei des Landes. Militärisch und politisch bedeutet das: Unsere Aktion darf nur die kurdische Autonomie zum Endziel haben. Sie muß zum Umsturz in Bagdad führen. Nur eine Regierung mit breiter Grundlage kann dem Land Ruhe bringen und im kurdischen Teil zu einer allseitig befriedigenden Lösung führen. – Daß nicht nur wir so denken, beweist die Anwesenheit dieser beiden Herren.“

Die beiden Herren sind irakische Offiziere. Der eine ist Oberst, der andere Hauptmann. Sie sind desertiert, um mit den Kurden zu kämpfen. Bis jetzt sind fünfundzwanzig höhere Offiziere der irakischen Armee ihrem Beispiel gefolgt, darunter zwei Generäle. Einige dienen als militärischer Berater. Mit ihrem kurdischen Kollegen sind sie dabei, eine Militärakademie zu gründen. Andere kümmern sich um die irakischen Soldaten, die von den Kurden gefangen genommen wurden. Sie machen revolutionäre Propaganda und werben um Freiwillige, die gegen das Regime in Bagdad kämpfen wollen. Siebzig Prozent der Gefangenen lassen sich überzeugen, und bald werden arabische Bataillone Schulter an Schulter mit den Kurden gegen Bagdad kämpfen.

Diese Entwicklung ist neu. Eine Rebellion, die zunächst nationalistische Akzente hatte, wird zu einer revolutionären Bewegung mit sozialem Inhalt. Das „wilde Kurdistan“ wird zur Festung einer gesamt-irakischen Opposition, die sich demokratisch nennt und fortschrittlich denkt.

„Und was hält euer großer Chef davon? Ist General Barsani mit dieser Entwicklung einverstanden? Stimmen die Gerüchte über die Unstimmigkeiten zwischen ihm und dem politischen Büro der PDK (Demokratische Partei Kurdistans)?“

Unsere Frage wird nicht klar beantwortet. „Barsani ist das Symbol des Widerstandes.“ – „Er ist immer noch der Chef unserer Partei.“ – „Ein großer Mann mit vielen Verdiensten.“ – „In jeder Partei gibt es Differenzen.“

Deutsche Techniker helfen den Rebellen

Das Fußvolk ist präziser. Unterwegs erfahren wir von einfachen Partisanen, daß Barsani, der legendäre Führer vieler Kurdenaufstände, zwar verehrt wird, daß aber der Apparat der Partei heute die Revolution leitet. – Und es ist nicht verwunderlich. Einem Mann, der im traditionellen Stammesmilieu groß geworden ist und seine Autorität zunächst aus ihm bezog, muß es schwerfallen, die sozialrevolutionären Ideen der Intellektuellen gutzuheißen, die heute das Rückgrat der PDK bilden.

Auf Schritt und Tritt drängt sich eine Gewißheit auf: Die Kurden gehören nicht mehr ins Bilderbuch unserer Großväter. Die Zeit verwegener Aufstände wilder Stämme ist vorüber. Wir haben es hier mit modernen Revolutionären zu tun, mit einem neuen Algerien. Wir spüren es in jedem Dorf.

Frühere Reisende berichten, daß sie immer vom Besitzer oder reichsten Mann des Dorfes empfangen wurden und in seinem Haus wohnen mußten. Wir werden nicht mehr zum traditionellen Chef geführt. Eine Abordnung der Bauern empfängt uns.

„Willkommen in Sa‘zie“, sagt der Wortführer der zwanzig Männer, die uns am Eingang des Dorfes erwarten. „Willkommen im Namen der PDK und alle Einwohner.“

„Und der Partisanen“, fügt ein Mann in Uniform schnell hinzu.

Kinder springen herum und gaffen. Frauen erscheinen auf den Dächern der Häuser, während wir zu Moschee geführt werden. Claude Deffarge scheint sie zu faszinieren.

„Ist das eine Frau?“ – „Ja.“ – „Mit zu kurzen Haaren?“ – „Das ist praktisch.“ – „Aber nicht schön!“ – „Vielleicht.“ – „Nein, sie ist keine Frau.“ – „Doch.“ – „Auf den Koran?“ – „Sie hat Hosen an.“ – „Warum nicht?“ – „Sie ist doch ein Junge.“ – „Nein.“ – „Auf den Koran?“ – „Auf den Koran.“

Sie tuscheln und stoßen sich, während ich auf den Koran schwören muß, daß Claude Deffarge eine Frau ist. Die Männer lächeln und geben sich sehr modern. Sie helfen meiner Kollegin vom Maultier und führen sie zum besten Platz. Sie zögert. Ein alter Reflex aus früheren Reisen durch islamische Länder. Ausländische Frauen sind nicht immer gern gesehene Gäste in Moscheen.

Hier ist es anders. Die Moschee dient als Gemeindehaus, Versammlungsraum, Festsaal und Gotteshaus zugleich. Man bringt und Tee. Fünf Männer setzen sich zu uns.

„Ich habe schon zwei Deutsche kennengelernt“, sagt der Bauer mit den traurigen Augen, nachdem er sich erkundigt hat, aus welchem Land wir kommen. „Das war im politischen Büro der PDK. Ein älterer Herr und ein junger Mann, der den ganzen Tag mit zwei Revolvern herumschoß.“

„Die kamen sicher aus der Sowjetzone, aus Ostdeutschland.“

„Nein, nein. Aus München. Es waren Ingenieure. Die haben den großen Sender der PDK gebaut. Sie kamen heimlich hierher.“

Während ich mir vorstelle, welche Reaktionen diese Nachricht in Bonn auslösen mag, kommt ein Junge und meldet, daß die Maultiere gesattelt sind.

Ich habe schon immer die Frage stellen wollen, wer für unsere Maultiere sorgt. „Werden sie von der PDK requiriert?“

Der Mann in Uniform und sein dicker Nachbar antworten im Chor: „Die PDK requiriert nie.“ Sie müssen über ihren eigenen Eifer lachen, und der Dicke fährt fort: „Ich bin der Vertreter der PDK. Mein Freund vertritt die Partisanen. Wenn wir ein Maultier brauchen, bezahlen wir dem Besitzer einen Dinar (ungefähr zehn Mark) pro Tag für Tier und Begleiter.“

„Und wen vertreten die drei anderen Herren?“

„Das Dorf. Sie werden von den Bauern gewählt. Wir beide werden ernannt. Mein Freund von der Armee, ich von der Partei.“

„Wer trifft Entscheidungen?“

„Es wird abgestimmt.“

„Kann die PDK sich das erlauben? Im Krieg? Ihr seid nur zwei – gegen drei Vertreter des Dorfes, die vielleicht eure politischen Ziele ablehnen.“

„Der irren Sie“, sagt der Mann mit den traurigen Augen. „Auch wir wissen, worum es geht. Früher wurde meist der brutalste Kerl zum Chef ernannt, von den Irakern, meist auch der reichste. Mit Hilfe der Polizei machte er, was er wollte. Jetzt dürfen wir mitreden. Wir wählen den besten.“

„Warum sind Sie nicht in der Partei?“

Die Guerilla: ein Treibhaus der Demokratie

„Das ist nicht so einfach. Man muß politisch gebildet sein, um aufgenommen zu werden. Die Partisanen organisieren Abendkurse. Aber ich habe wenig Zeit. Ich bin auch schon alt. Mein Sohn ist Partisan.“

Die Situation ist in Dörfern und Städten die gleiche. Über alle haben Partei und Partisanen-Armee Fuß gefaßt und werden von der Bevölkerung unterstützt.

Die alte Ordnung ist zerbrochen. Eine neue wird aufgebaut. Gemeinsam von den Männern, die zu den Waffen gegriffen haben, und den Bauern, die sie ernähren und ihre Söhne in den Kampf schicken. Techniker, Ärzte, Richter, Beamte, Rechtsanwälte, die in Bagdad, Kirkuk oder anderen Städten verfolgt werden, weil sie Kurden sind, fliehen in die Berge. Zum ersten Mal sind Elite und Bauern in einem Schicksal verbunden. Sie müssen zusammenarbeiten, um zu überleben. Zum ersten Mal sind Klassenunterschiede keine Barrieren mehr. Der Intellektuelle sitzt im gleichen Dreck wie der Bauer und hat die gleiche Probleme. Sie sitzen im Treibhaus der Demokratie – und was als Guerilla begann, wird zur revolutionären Bewegung.

Es ist verständlich, daß Bagdad befürchtet, ein autonomes Kurdistan würde letzten Endes zur vollständigen Unabhängigkeit der kurdischen Provinzen führen. Diese Gefahr besteht, so lange im Irak selbst keine tief greifenden Reformen durchgeführt werden. Es ist in der Tat unmöglich, in ein und demselben Staat Diktatur und Freiheit regional zu trennen. In Kurdistan leben Bauern, die zum demokratischen Bewußtsein erwacht sind. Im übrigen Irak hingegen vegitiert ein Volk, für das Verwaltung und Regierung noch Synonyme für Korruption, Gewalt und Terror sind.

Die Kurden haben keine Freunde

Aus diesem Grund und nicht aus nationalistischen Überlegungen kämpft Bagdad so verbittert gegen die kurdischen Autonomieansprüche. Denn keine Diktatur kann es sich erlauben, dasßsich in einer Ecke des Landes ein demokratisches Experiment vollzieht. Ein autonomes Kurdistan würde in kurzer Zeit das Ende des Bagdader Regimes bedeuten – oder aber zur endgültigen Teilung des Irak führen.

Wir haben diese Entwicklung in langen Abend in mit Führern der PDK und einfachen Bauern besprochen. In all diesen Diskussionen klang eine gewisse Niedergeschlagenheit mit. Wenn die Begeisterung über militärische und politische Erfolge sich gelegt hatte, kamen die bangen Fragen:

„Wie lange können wir gegen den Hunger durchhalten? Wieviel Tausende werden diesem Winter wieder sterben?“

Und die Gegenfrage, meist aus dem Mund einfacher Männer: „Warum haben wir keine Freunde?“

Wenn diese Frage fällt, rücken die Männer näher zusammen. Sie lassen nicht locker, bis sie glauben, alles verstanden zu haben. Sie suchen die ganze Welt nach Freunden ab.

„Ja, da waren die Mongolei. Sie hat die kurdische Frage vor die UNO gebracht und sie am letzten Tag fallen gelassen.“ – „Warum?“ – „Das war Verrat.“ – „von Rußland kommandiert.“ – „Ganz sicher. Die Kommunisten sind gegen uns.“ – „Nehru?“ – der hat von uns gesagt: ‚ Wie ist es möglich, ein Volk zu vernichten, das für seine Freiheit kämpft und bereit ist, den Preis dafür zu zahlen?‘“ – „Und ob wir zahlen …“ – „Was helfen schöne Worte?“ – „Wir brauchen Decken, Geld, Lebensmittel, Medikamente. Warum schickt man uns die nicht? Wir wollen ja keine Waffen.“ – „Niemand will sich mit den Arabern anlegen. Wenn einer uns hilft, werden alle Araber von Marokko bis Bagdad über ihn herfallen.“ – „Wir sind doch keine Araber.“ – „Wir gehören aber zu einem arabischen Land.“ – „Die Westmächte sind doch stark genug, um auf die Araber zu pfeifen.“ – „So siehst du aus. Sie haben deutlich gesagt: Das kurdische Problem ist eine innere Angelegenheit des Irak, in die wir uns nicht einmischen können.“ – „Problem nennen das – den Völkermord?“ „Verdammt noch mal ich möchte diese Herren doch mal fragen, ob das Judenmorden in Deutschland auch nur eine innere Angelegenheit war.“ – „Ja, solange man daraus kein politisches Kapital schlagen konnte.“ – „Es kommt eben immer darauf an, wo du verreckst – und wer dich umbringt …“

Wenn die Kurden irgendwo in Afrika leben würden, kämen ihnen viele zu Hilfe. Sie brauchten nur Imperialismus und Kolonialismus für ihre Not verantwortlich zu machen, um in kürzester Zeit Autonomie oder Unabhängigkeit zu erlangen. Sie haben jedoch das Pech, nie von einer der traditionellen Kolonialmächte unterdrückt worden zu sein – wenigstens nicht direkt.

Für die Aufteilung sind Imperien verantwortlich, die längst tot sind: das arabische, das osmanische, das persische. Nationen also, die ihrerseits Opfer eines weltweiten Imperialismus – des britischen – wurden und das heute, mit Ausnahme der Türken, von allen Dächern schreien.

Fanatische Anti-Imperialisten nun ihrerseits als Imperialisten anzuprangern, ist ein aussichtsloses Vorhaben. Die Kurden haben es versucht. Die ganze Welt hat gelacht. – Und doch ist es so. Die Kurden haben eben Pech. Sie werden von den Falschen unterdrückt, von den Staaten, die selbst mit viel Überzeugung die Opfer spielen. Aus diesem Grund haben sie weder die Menschenrechtler noch die Weltöffentlichkeit für ihre Sache gewinnen können.

Von den Politikern ganz zu schweigen. Für sie ist Kurdistan eines der wichtigsten strategischen Gebiete der Welt. Der Angelpunkt des Nahen Ostens. Hier Grenzen in Frage zu stellen, würde zu einer Neuverteilung der politischen Kräfte führen, deren Folgen niemand voraussehen kann.

Die Stiefkinder der Geschichte

Den Kurden zu Liebe wird es kaum ein westlicher Politiker riskieren, sich mit den Staaten zu verfeinden, die sich den kurdischen Kuchen teilen. Auch Rußland will seine Rolle im Nahen Osten nicht aufs Spiel setzen. Die Kurden dienen Moskau zur Erpressung. „Seid nett zu uns, sonst helfen wir euren kurdischen Minoritäten“, flüstern die russischen Diplomaten in Bagdad, Damaskus, Teheran und Ankara, und die „Prawda spricht ein wenig von Völkermord und Ungerechtigkeit. Aber dabei bleibt es.

Selbst als Bagdad dem Internationalen Roten Kreuz untersagte, in Kurdistan Hilfe zu leisten, erhoben sich kaum Proteste.

So diskutieren die Kurden unter sich, die Stiefkinder der Geschichte, wie sie sich selber nennen. Es dauert jedes Mal Stunden. Bis zur Erschöpfung suchen sie nach einem Freund in der Not und schlafen mit geballten Fäusten ein, denn sie können ihn nicht finden.