Stern, Heft 6, 11. Februar 1962

[Anmerkung: Im Folgenden wird der Begriff Neger/Negerin aus dem Originaltext beibehalten. Diese Bezeichnung war damals ohne Abwertung als Fremd- und Selbstzuschreibung geläufig.]

Siebzig Millionen Menschen wollen die Ketten sprengen, die sie zum ärmsten Volk im reichsten Teil der Erde machen. Das fünftgrößte Land der Welt, der Riese unter den Entwicklungsländern bestimmt das Schicksal eines ganzen Erdteils – Brasilien.

Die Bauern rüsten zur Revolution. Sie wollen Arbeit, Nahrung, Freiheit – und Land in einem Land mit so viel Land. Sie wollen nicht mehr von Großgrundbesitzern verjagt werden und am Rand der Städte nach Nahrung suchen, nach Krebsen.

„Zyklus des Krebses“ nennen die brasilianischen Soziologen den billigsten aller Ernährungsprozesse – eine Art Perpetuum Mobile der Nahrung: Menschen wohnen in den Pfahlbauten über dem Schlamm von Flüssen. In diesem stecken Krebse, die von dem Kot leben, der auf sie herunterfällt. Die Menschen essen diese Krebse, die wieder Kot werden, wieder herunterfallen und wieder Krebse füttern, von denen Menschen leben, wieder Krebs nähren … Der Kreis ist geschlossen. So leben Tausende von Bauer in Recife, der Hauptstadt des brasilianischen Nordostens. Sie suchen in der Stadt, was die Herren der Ländereien ihnen verweigern: Arbeit und Brot. Und müssen sich über den Gewässern ansiedeln, weil nur dort der Boden keinem gehört und nichts kostet. Mehr als die Hälfte der 800.000 Einwohner von Recife haben keine feste Beschäftigung. Die meisten sind – oder waren – Bauern. Viele leben von Krebsen – oder verkaufen sie.

Geboren werden bedeutet hier sehr oft, zum langsamen Sterben verurteilt zu sein. Zum Verhungern. Jedes Jahr wächst die Zahl der Brasilianer um anderthalb Millionen, während die Lebensmittelproduktion nicht steigt. So wird Brasilien, eines der größten Rohstoffländer der Erde, das Land der großen Hungersnot. Der Nordosten, sechsmal so groß wie die Bundesrepublik, ist das Zentrum des Elends. Hier sterben 30 Prozent aller Kinder, bevor sie das erste Lebensjahr erreicht haben und laufen können. Die Überlebenden sehen aus wie auf diesem Bild: die Frau ist 30, ihr Sohn ein Jahr alt.

Geboren werden bedeutet hier sehr oft, zum langsamen Sterben verurteilt zu sein. Zum Verhungern. Jedes Jahr wächst die Zahl der Brasilianer um anderthalb Millionen, während die Lebensmittelproduktion nicht steigt. So wird Brasilien, eines der größten Rohstoffländer der Erde, das Land der großen Hungersnot. Der Nordosten, sechsmal so groß wie die Bundesrepublik, ist das Zentrum des Elends. Hier sterben 30 Prozent aller Kinder, bevor sie das erste Lebensjahr erreicht haben und laufen können. Die Überlebenden sehen aus wie auf diesem Bild: die Frau ist 30, ihr Sohn ein Jahr alt.

Ein Großgrundbesitzer im Nordosten Brasiliens wurde unterrichtet, daß einer seiner Bauern ein paar Nahrungsmittel gestohlen habe. Er ließ ihn ausziehen, mit Honig bestreichen und auf einem Ameisenhaufen festbinden.

Ein anderer Herr großer Ländereien bestrafte einen Landarbeiter, indem er ihn in eine Tonne mit Wasser stecken ließ, das ihm genau bis zum Mund reichte. Einmal pro Tag erhielt der Mann ein Stück trockenes Brot, seinen Durst mußte er mit dem Wasser stillen, in dem er stand und das er verschmutzte. Nach drei Tagen verließen ihn die Kräfte. Er sank in die Knie und ertrank.

Ein dritter ersann folgende Strafe für einen Bauern, der ein Zuckerrohr gestohlen hatte: Er ließ ihn lebendig in Stücke hacken und seinen Lieblingshunden vorwerfen. Um den anderen die Lust am Zuckerrohr lutschen auszutreiben, mußten sie zusehen, wie ihr Kamerad zum Hundefutter wurde.

Dies geschah nicht zu ‚Großmutters Zeiten. Es geschieht heute. Ich kann hundert Beispiele nennen. Die Erfinder der beiden ersten Strafen – Ameisenhaufen und Wassertonnen – sitzen als Abgeordnete im Landtag von Pernambuco. Der dritte besitzt eine große Zuckerrohrplantage. Natürlich wird keiner von ihnen ins Gefängnis geworfen oder auch nur verklagt. – In diesem Land steht das Recht im Dienste der Verbrecher. Die Großgrundbesitzer haben die Macht, besitzen schöne Autos, sie sprechen von Christus und hassen Fidel Castro.

„Es sind diese und ähnliche Taten gleicher Grausamkeit, die mich dazu bewogen haben, die Bauernligen zu gründen und für die Erlösung der Sklaven Brasiliens zu kämpfen: die Bauern.“

Der Redner macht eine Pause. Ich halte den Atem an. Jetzt muß etwas passieren. Solche Anklagen kann man nur vorbringen, wenn sie stimmen. Wird die Polizei einschreiten? Es ist unheimlich still geworden. Neben mir zerdrückt ein Offizier eine Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger. Es riecht nach verbrannter Haut. Und plötzlich geht ein Schrei durch den Saal. Tausende Studenten und Arbeiter – Bauern sind kaum welche hier – brüllen: „Reforma Agraria – Landreform – Landreform – Wir wollen Landreform.“ Und dann: „Julião – Julião – Es lebe Julião …“

„Lügt er?“ frage ich den Offizier.

„Leider nicht“, murmelt er durch seine verbrannten Finder hindurch, die er mittlerweile in den Mund gesteckt hat.

Der Mann der mit seinen Worten diesen Sturm der Begeisterung ausgelöst hat, ist Francisco Julião, der Führer der brasilianischen Bauern. Er ist klein, schmächtig. Seine Gesten gleichen denen eines mystischen Träumers mit mondänen Allüren. Trotz allem, was ich über ihn gehört habe, kann ich mir nicht vorstellen, daß dieser zierliche Rechtsanwalt mit dem schmollenden Mund der mächtigste Revolutionär Südamerikas ist.

Wir hatten viel von ihm gehört. In Europa schon. Aus Büchern und Artikeln. Der Fidel Castro Brasiliens, hieß es da, der Mao-Tse-tung Lateinamerikas. Im Nordosten, der acht Bundesländer Brasiliens umfaßt, ist er bereits der Messias der Bauern. Und dieser Nordosten ist sechsmal so groß wie die Bundesrepublik. Sechsundzwanzig Millionen Menschen – das ist ein Drittel der Bevölkerung Brasiliens – leben dort erbärmlicher als in den Hungergebieten Indiens.

In allen Entwicklungsländern werden die Revolutionen von den Bauern gemacht. So war es in Rußland, Mexiko, China, Kuba. Der Aufstand des Industrieproletariats ist marxistischer Mythos. Immer waren es die Bauern. Eine feudale Gesellschaft platzte, weil die leeren Bäuche sich blähten. In Lateinamerika sind achtzig Prozent der Bevölkerung hungernde Bauern. Also ist das Maß erreicht? Wann?

Es kann jeden Moment losgehen, sagen die Kenner der Lage. Julião ist der Motor, der Schlüssel zur Zukunft Brasiliens und vielleicht ganz Lateinamerikas. Er kommandiert den Marsch der Bauern. Kann man ihn aufhalten?

Die meisten, die so schreiben, haben Julião nie gesehen. Wenige haben ihn interviewt.

Selbst Präsident Kennedy hatte einen seiner Brüder geschickt, um dem Mann in die Karten zu schauen. Er mußte unverrichteter Dinge wieder abziehen. Denn Julião war nicht in Recife, der Hauptstadt des Nordostens, wo er Landtagsabgeordneter ist und wo der Schwerpunkt seine Bauernbewegung liegt. Er ist selten dort, wo man ihn erwartet. Er ist das Urbild brasilianischer Improvisation. Er rennt von einem Dorf zum andren, von Norden nach Süden. In einem Land, das vierunddreißigmal so groß ist wie die Bundesrepublik, bleibt da nur die Wünschelrute übrig und ein verbissener Wille, Julião kennenzulernen.

Wir können ein Lied davon singen, denn wir gingen nach Brasilien, um herauszufinden, wer dieser Mann ist, der vielleicht das Schicksal Südamerikas bestimmen wird.

In Rio de Janeiro fing es an. Man hatte uns gesagt, er läge dort im Krankenhaus: Nervenzusammenbruch.

„Das paßt zu einem Bauernführer wie ein Cadillac zum Bettler“, sage ich zu dem brasilianischen Journalisten, der mich in die Klinik begleitet. „Wenn die Bauern wüßten, an welch zarten Nervensträngen ihr Schicksal hängt, hätten sie doch schon längst einen anderen Führer gewählt.“

„Im Gegenteil, bei der mystischen Veranlagung unserer Bauern kann ihr politischer Führer gar nicht zerbrechlich genug sein. Ihr politischer Traum deckt sich mit der biblischen Vorstellung vom verheißenen Land, in das nur ein Prophet sie führen kann, in eine Welt, wo der Mensch gut ist, das Land allen gehört und Gottes Wort allein Gültigkeit hat. Kein Kraftprotz, kein General, kein Politiker herkömmlicher Art könnte die Phantasie unserer Bauern ansprechen, wenigstens nicht im Norden, um den es hauptsächlich geht. Selbst Fidel Castro wäre ihnen zu dick und zu groß.“

„Aber nicht zu radikal?

„Spielen Sie nicht den Journalisten mit mir. Ich bin selber einer. Hier handelt es sich nicht um Politik. Davon haben die Bauern genug. Der joviale Stimmenaufkäufer aus der Stadt, der kurz vor der Wahl ein paar Schuhe schenkt und einen Schnaps ausgibt, hängt ihnen zum Halse heraus. – Julião ist das genaue Gegenteil. Er trinkt nicht, raucht nicht, vergißt zu essen. Selbst wenn keine Wahlen bevorstehen, geht er zu den Bauern und hört ihr Leid an. So etwas hat es hier noch nie gegeben. Und dabei redet er wie ein Dichter und spricht vom irdischen Leben der Heiligen.“

„Ein geschickter Demagoge.“

„Auf keinen Fall.“

„Eine Art Gandhi?“

„Wenn Sie unbedingt alles in Kategorien stecken müssen: Ja. Aber: Er verzichtet nicht auf Gewalt. Das sollte man sich merken.“

Die Bauer Brasiliens organisieren sich …

Achtzig Prozent aller Brasilianer sind Bauern. Dreiviertel davon haben kein Land oder so wenig Land, dass sie nicht satt werden können. Bis vor wenigen Jahren war ihr Trost der Schnaps, ihre Hoffnung das Spiel. Sie kannten keine Zuflucht außer Gott und dem Grab. Wenn sie sich beklagten, wurden sie zusammengeschlagen oder davongejagt. Die Großgrundbesitzer sind die Herren des Landes und wollen es bleiben. Heute hat sich das Leben der Bauern noch nicht geändert, aber sie haben eine Hoffnung: die Bauernliga. Eine Bewegung überzieht das ganze Land, und zum ersten Mal wird nicht mehr gebettelt. Die Bauern fordern Reformen und drohen mit Bürgerkrieg. Auf ihren Versammlungen hörten wir immer wieder ein Wort: Revolution. Das Vorbild: Kuba.

… hinter einem kleinen Großgrundbesitzer

Er heißt Francisco Julião, hat eine Frau und vier Kinder. Man nennt ihn den Fiedel Castro Brasiliens, den Mao Tse-tung Südamerikas. Vor sechs Jahren war er ein kleiner Rechtsanwalt, den die erste winzige Bauernliga um Beistand bat. Zum Dank für seine Bemühungen ernannten sie ihn zum Ehrenvorsitzenden. So begann seine politische Laufbahn. Heute ist er der unumstrittene Bauernführer Brasiliens, der mächtigste Revolutionär Südamerikas. Castro hatte nur achtzig Mann und eroberte ein Land von sechs Millionen, weil die Bauern ihm halfen. Julião kann jetzt schon Hunderttausende mobilisieren. Er ist nicht vermessen zu sagen, daß dieser schmächtige Mann eine internationale Schlüsselfigur geworden ist. Denn wo Brasilien hingeht, dahin reißt es ganz Südamerika

Unser Taxi hält. Oldsmobile, Modell 1949. 172 Reparaturen, 47 Ersatzteile fremder Marken, 22 Unfälle. Zwei in Notwehr Erschlagene, ein regelrechter Meuchelmord. Der vierzehnte Besitzer ist ein Koloß, der stolz auf seine griechische Abstammung ist und uns all diese herunterleiert, während er den Kasten zum Halten bringt.

„Ich habe mitgehört“, sagt er, „wie immer …“ Dabei verwandelt er sich in ein riesiges Grinsen, das von Ohr zu Ohr geht, vom Scheitel zum Nabel und in das man alles hineindeuten kann, denn es gibt nur noch Falten. Die meisten lachen durchs offene Hemd.

„Mir wird übel, wenn ich an diesen Julião denke“, seufzt er, während der Bauch uns wieder prall entgegensteht. „Wie kann man etwas vom Leben verstehen, wenn man nicht raucht, nicht trinkt, nicht ißt und womöglich auch noch die Liebe vergißt. Mir kann dieses Mauerblümchen nicht imponieren. Ohne Hoden hat noch keiner eine Revolution gemacht. Da wo meine Eltern herkommen, gibt es ganze Kerle. Aber man kann Griechen nicht mit Brasilianern vergleichen. Hier wird nur geredet. Wenn umgebracht wird, dann nur mit der Polizei im Rücken. Geld und Macht ersetzen den Mut. Waschklappen, gemeine Waschlappen, wenn Sie es wissen wollen, denn sie töten nur, und dann mit Vergnügen, wenn sie nichts dabei riskieren.“

„Man kann sie auch im Herzen haben“, sagt mein Begleiter mit eine Mine zwischen Abscheu und Mitleid.

„Was?“

„Die Hoden.“

Jetzt scheint der ganze Wagen Falten zu bekommen. Der Grieche schüttelt sich, daß die Lampen klappern. Nachdem er halbwegs zu sich gekommen ist, zieht er einen Revolver aus dem Handschuhfach des Wagens. Seine Hände bewegen sich wie die eines Taschenspielers. Dann setzt er den Lauf auf seinen nackten Bauch und drückt los. Der kleine Klick ist kaum hörbar.

„Wenn die Kugeln hier sitzen“, grinst er und schlägt sich auf die Brusttasche, in die er das Magazin gezaubert hatte, „dann ist die Revolution ein kalter Furz. Zeig mir einen Mann, einen richtigen, und ich mach‘ sofort mit. Aber das gibt es hier ja nicht. Sobald ein Kerl was drin hat, schmeißt er sich aufs Geldverdienen. Das ist hier so. Es gibt hier so viele Arme, so viele Analphabeten, daß jeder mit ein bißchen Mumm sich schnell reich strampeln kann. Und dann ist er nicht mehr zu gebrauchen. Er fühlt sich wie ein Herr und verteidigt die alte Ordnung, als sei er darin geboren. Es ist zum Kotzen.“

Meinem Freund steht der Schaum vor dem Mund. Ich zahle schnell und ziehe ihn aus dem Auto, bevor der Oldsmobile seinen vierzehnten Besitzer verliert.

Die Fahrt war umsonst. Julião hat die Klinik seit Tagen verlassen. Keiner weiß wohin.

Am nächsten Tag gehe ich zur deutschen Botschaft. Vielleicht kann ich dort etwas erfahren. –

Der Presseattaché empfängt mich. Nach den üblichen Höflichkeiten stelle ich meine Frage. Die Antwort ist kurz und klingt tief durchdacht: „Julião ist ein Kommunist. Er verdient kein Interesse. Dazu eine Handbewegung, die gleichzeitig ein paar Millionen Bauern mit unter den Tisch fegt.

Ich versuche zu argumentieren: Wenn Julião Kommunist ist, dann sollte er uns doch erst recht interessieren. Die Leute aus dem eigenen Lager kennt man sowieso.

Es nützt nichts, und man gibt mir deutsch zu verstehen w e r hier Fachmann ist, w e r Brasilien kennt, w e m man nichts vormachen kann.

Ich werde sauer und sage, daß auch ich Portugiesisch spreche und Brasilien kenne. Das scheint noch weniger zu gefallen, denn plötzlich wird von der Unverantwortlichkeit der Journalisten gesprochen, die politisches Porzellan zerschlagen, ohne offenbar zu wissen, was sie anrichten. –

Das Zentralproblem ist und bleibt Berlin und die Wiedervereinigung, sagt man mir, und jede Berichterstattung habe sich danach zu richten. Zum Beispiel: Brasilien tritt für das Selbstbestimmungsrecht der Völker ein. Auf diesem Recht fußt die Forderung nach Wiedervereinigung. Also darf man in Deutschland nur positiv über Brasilien schreiben, damit es in der Berlin-Frage auf unserer Seite bleibt.

Was soll ich da noch sagen? Über den Sinn objektiver Berichterstattung zu diskutieren, erscheint mir hier sinnlos. Ich nehme also meinen Hut, oder vielmehr meine Kamera, und verabschiede mich.

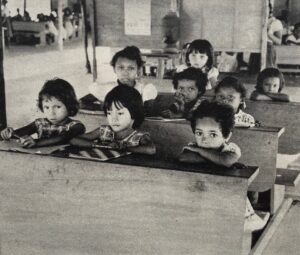

Die Analphabeten gehören zu den großen Sorgen Brasiliens. Selbst in Dörfern, wo sich deutsche Siedler vor Jahrzehnten niederließen, findet man bis zu fünfzig Prozent Analphabeten! Fehlende Bildung ist nicht unbedingt nur der Makel der Farbigen. Es gibt nicht genug Schulen. Und dort wo welche gebaut werden, dienen sie nicht immer der Alphabetisierung, sondern oft lokalen Größen zu politischen Zwecken und zur Stimmenfängerei.

„Hey, junger Mann. Suchst du was?“

„Ja“

„Mich?“

„Nein, einen Mann.“

Die kleine Mulattin schiebt ihre Hand unter meinen Arm und paßt ihre Schritte den meinen an.

„Ein Mann wie du sollte Frauen suchen“, flüsterte sie. „Schau mich an. Was siehst du?“

„Etwas sehr Hübsches.“

„Na. Dann.“

„Ich suche einen bestimmten Mann. Er heißt Julião.“

„Ein Heiliger“, sagt sie schlicht. „Ein Mann Gottes. Um Himmels willen. Ich hatte schon geglaubt, du suchtest Männer.“

„Woher kennst du ihn?“

„Ich bin aus dem Norden. Mein Vater ist dort Landarbeiter. Dann lebte ich in Recife. Nachdem es passiert war.“

„Was?“

„Das Übliche. Du weißt doch, wann ein Mädchen sein Heim verlassen muß.“

„Und was machst du?“

„Das Übliche. Um nicht zu verhungern.“

Ich ziehe 100 Cruzeiros aus der Tasche.

„Ich will nichts umsonst. Wenn du mir helfen willst, mußt du mit durch den Dreck.“

„Du hast viel gelernt.“

„Der Hafen von Recife ist eine gute Schule.“Sie dreht sich um. „Adieu. Behalte dein Geld und dein schlechtes Gewissen. Grüße Julião. Er kennt mich nicht. Aber er wird alles ändern. Nur Heilige können hier noch helfen.“

Sie lieben alles, den Tanz, die Musik, Sao Paulo, Brasilien. Sie sind stolz auf ihr modernes Brasilien, das futuristische Häuser baut und Städte ein er Zivilisation von morgen. Aber in diesem Brasilien von morgen lebt eine Gesellschaft von gestern: Großvaters Idee bestimmen Lebensstil und Politik. – Großmutters Vorteile diktieren die Beziehungen zwischen jungen Menschen. Sie dürfen tanzen, studieren, ja sogar fortschrittlich denken – aber sie dürfen nicht lieben.

er Zivilisation von morgen. Aber in diesem Brasilien von morgen lebt eine Gesellschaft von gestern: Großvaters Idee bestimmen Lebensstil und Politik. – Großmutters Vorteile diktieren die Beziehungen zwischen jungen Menschen. Sie dürfen tanzen, studieren, ja sogar fortschrittlich denken – aber sie dürfen nicht lieben.

Sie liebte einmal und muß jetzt von der Liebe leben. So will es ein ehernes Gesetz. Ein Mädchen, das sich einmal vergißt, ist für immer vergessen. Es bekommt keinen Mann mehr und wird von den Eltern verstoßen. Das ist die Moral der Bürger und der Bauer. Sao Paulo und Rio sind Ausnahmen. Aber schon in der drittgrößten Stadt Brasiliens, in Recife, gibt es 40.000 Prostituierte, die ihr Los nicht nur den Elend verdanken, sondern in vielen Fällen die Opfer dieser eisernen Moral sind

Sie liebte einmal und muß jetzt von der Liebe leben. So will es ein ehernes Gesetz. Ein Mädchen, das sich einmal vergißt, ist für immer vergessen. Es bekommt keinen Mann mehr und wird von den Eltern verstoßen. Das ist die Moral der Bürger und der Bauer. Sao Paulo und Rio sind Ausnahmen. Aber schon in der drittgrößten Stadt Brasiliens, in Recife, gibt es 40.000 Prostituierte, die ihr Los nicht nur den Elend verdanken, sondern in vielen Fällen die Opfer dieser eisernen Moral sind

Was wir seit einer Woche suchen, steht plötzlich in den Zeitungen: Julião ist in São Paulo.

Wir fahren hin – aber er ist schon wieder abgereist, nach Porto Alegre, tausend Kilometer südlich. Als wir endlich dort ankommen, ist der schon wieder verschwunden.

„Irgendwo im Innern. Er besucht Bauernligen“, sagte man uns.

Wir glaubten, dort gäbe es noch keine.

„Doch“, sagt man uns. „Hier gibt es auch ein Landproblem; vielleicht schlimmer als im Norden. Die Gauchos essen besser und sind deshalb kämpferischer. Es wäre nicht das erste Mal, daß Gauchos auf Sao Paulo marschieren.“

Wir fahren in die Dörfer, die man uns genannt hat. Entweder ist Julião schon dort gewesen – oder wird „morgen“ erwartet. Morgen – das bedeutet in ganz Brasilien: irgendwann einmal. Die Straßen sind schlecht, meistens nur Feldwege, und wir verlieren zuviel Zeit. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Lufttaxi zu mieten und die Dörfer anzufliegen. Eine Piper braucht nur wenig Platz zum Landen.

In Encruzilhada, einem Flecken zwischen Porto Alegre und der uruguayischen Grenze, kommen wir endlich Julião auf die Spur. Er ist nur wenige Kilometer entfernt, in Amaral Ferrador. Dort, am „Ende der Welt“, zwischen Karren, Pferden und siebzehn Häusern entdecken wir ein Meer von Gauchohüten, über denen ein kleiner Mann gestikuliert, dessen indianische Abstammung unverkennbar ist: Julião.

„Es ist ein Verbrechen ‚mein‘ zu nennen, was der Mensch auf Erden vorfand, als er nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Wenn das Land nicht allen gehören kann, dann muß es wenigstens denen gehören, die es mit ihren eigenen Händen bestellen und Brot schaffen im Schweiße ihres Angesichts. So empfiehlt es die Heilige Schrift. Sie empfiehlt nicht, sein Brot mit dem Schweiße des andern zu verdienen – wie das hier üblich ist.“

Die Männer unter den großen Hüten lächeln und nicken sich zu. Ja, das verstehen sie, das ist einfach und klar gesagt. Alle sind gläubige Christen. Obwohl viele Kleinbauern sind, Eigentümer, leben sie miserabel und suchen nach neuen Wegen. Hier wird einer geboten.

„Was schlagen Sie vor?“ fragt ein Bauer.

„Genossenschaften“, antwortet Julião. „Der Großgrundbesitz muß enteignet werden. Auf diesen, vom Staate erworbenen Ländereien werden Produktions- und Verkaufsgenossenschaften entstehen, die das Land endlich so bestellen, daß alle davon leben können.“

„Und wie wird enteignet?“ will ein etwas dickerer Bauer wissen.

„Der brasilianische Staat ist zu arm, um allen Großgrundbesitz sofort bar zu bezahlen. Deshalb müssen die Entschädigungen in Staatspapieren gezahlt werden, die nach zehn bis fünfzehn Jahren eingelöst werden können und die üblichen Zinsen tragen.“

„Das ist gegen die Verfassung.“

„Dann muß sie eben geändert werden.“

„Gibt es schon offizielle Pläne für eine Landreform? Will noch einer wissen.

„Über zweihundert Vorschläge liegen in den Schubladen des Bundesparlaments begraben. Jedesmal wenn es Unruhen gab, wurde schnell einer entworfen, damit die Presse davon schreiben konnte und die Bauern sich beruhigten. Aber sie werden schon in den Parlamentsausschüssen erwürgt. Warum? Weil siebzig Prozent aller Abgeordneten die Vertreter des Großgrundbesitzes sind. Wißt ihr, daß keiner von euch Bauern im Bundesparlament vertreten ist? Achtzig Prozent des Volkes haben keine Stimme in Brasilien. Aber es muß anders werden, wenn wir überleben wollen. Entweder die Regierung macht eine Landreform – oder das Land macht eine Revolution.“

„Wir machen mit“, rufen die Bauern. „Du kannst mit uns rechnen.“

Julião steigt von seiner improvisierten Rednertribüne – einer Kiste – und verschwindet unter den Hüten. Alle Männer überragen ihn. Sie sehen verwegen aus. Er hingegen gleicht einem Seminaristen, der sich in eine Räuberhöhle verirrt hat. Die meisten der Siedler sind polnischer Herkunft. Einige kamen aus Deutschland. Sie sind stundenlang geritten, um diesen Mann zu hören, mit dem sie im Grunde nichts zu tun haben. Er kommt aus dem Norden, der so weit weg ist wie Moskau von Hamburg, und wo Indianer, Portugiesen und Neger sich zu einem Menschenschlag verschmolzen haben, der nichts mit dem hiesigen gemein hat – außer der portugiesischen Sprache. Und doch fasziniert Julião diese rauhen Männer. Sie scharen sich um ihn, als wollten sie ihn beschützen. Abseits stehen zwei Großgrundbesitzer mit ihren Leibwächtern. Sie wagen sich nicht näher. Ich höre Gesprächsbrocken: „Ein großer Mann – Apostel – ich mache mit – Kommunist – ach geh – der ist Christ wie du und ich …“

Endlich stehen wir Julião gegenüber. Es bleiben uns genau fünf Minuten Zeit, denn unser Lufttaxi darf nach sechs Uhr nicht mehr fliegen. Wir verabreden uns mit ihm. Treffpunkt: Recife. Dreitausend Kilometer nördlich.

Recife: drittgrößte Stadt Brasiliens. Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco. Zentrum des Nordostens. – Vierzig Wolkenkratzer – 130 000 Menschenställe. 800 000 Einwohner, davon 500 000 ohne feste Arbeit. Einige hundert Kirchen. 40 000 Prostituierte – die Hälfte unter 16 Jahren.

Es gibt, glaube ich, keine größere Anklage gegen ein System, eine Gesellschaftsordnung, eine Landverteilung als diese Stadt. Weder Industrie noch Handel rechtfertigen diese Anhäufung von Menschen. Arbeit gibt es kaum. Selbst wenn sämtliche Industrieprojekte verwirklicht würden, gäbe es höchstens Beschäftigung für zehntausend Menschen, behauptet der Bürgermeister.

Die Bauern sind hierhergekommen, um einen Bissen zu ergattern, weil sie auf dem Land verhungern – buchstäblich, wirklich physisch verhungern. Die Lebenserwartung liegt bei 35 Jahren. Dreißig von hundert Kindern sterben bevor sie das vierte Lebensjahr erreicht haben, in manchen Orten sind es 56. Ja, Sie haben richtig gelesen: 56 von 100 Kindern, die geboren werden, verhungern. Es ist der höchste Prozentsatz der Welt. Bald brauchen die toten Bauern mehr Erde zum letzten Schlaf, als die Lebenden, um nicht zu sterben.

Sie fliehen nicht in die Stadt, weil die Erde unfruchtbar wäre. Auch nicht, weil es zu wenig Land gäbe auf diesem Kontinent, der Brasilien heißt, und nur siebzig Millionen Einwohner hat. Sie kommen meistens auch nicht aus jenen Teilen des Inneren, die unter Trockenheit leiden und immer wieder als Stifter des Unheils genannt werden.

Nein, sie verlassen den feuchten, fruchtbaren Boden der Küstengebiete, weil es dort Zucker gibt. Nur Zucker, Zucker. Weil die Großgrundbesitzer den Anbau von Lebensmitteln beschränken oder ganz verbieten. Weil sie Tausende von Quadratkilometern brach liegen lassen, „um nicht von Bauern geplagt zu sein“. – Weil man diesen Menschen kein Stück Land geben will, in einem Land mit so viel Land. Verantwortlich für den Hungertod von Millionen ist nicht die Natur – auch nicht Überbevölkerung, Landnot, Faulheit, Dummheit, die Kommunisten, die Juden, die Amerikaner oder sonst einer der vom schlechten Gewissen vorgescho benen Sündenböcke.

benen Sündenböcke.

Verantwortlich sind wenige Menschen und ihre „Ordnung“, die sie aufrechterhalten durch Korruption und Bajonette.

Wir haben Kinder gesehen, die Erde fressen. Wir haben Mütter getroffen, die Stroh und Holz kochen. Wir haben mit Ärzten gesprochen, die verstehen, daß so viele sterben, aber nicht erklären können, warum so viele am Leben bleiben.

Wir sind Tausende von Kilometern gefahren. Wir haben mit den Bauern gelebt, mit den Fischern, den Stallbewohnern von Recife, den Landarbeitern der Plantagen – und wir haben geweint. Ja, ich schäme mich gar nicht, es zu sagen. Denn hier kann man nur Amok laufen – oder weinen.

Selbst nackt vergißt man nicht

Ich habe ihn an der Bar von „Leite“ kennengelernt. Dem besten Restaurant von Recife. Hummer ist dort Spezialität. Und sehr billig. Wilberto, der perfekteste Barmann, der mir je begegnet ist, mixt Daiqueries, Rumcocktails, wie man sie früher nur im „Floridita“ in Havanna bekommen konnte, dem Stammlokal Hemingways.

„Ja, das waren Zeiten“, meint mein Nachbar, „als man noch nach Havanna fliegen konnte, um sich zu amüsieren. Kennen Sie Havanna?“

„Ziemlich gut.“

„Frauen gibt’s da. Castro sollte mal ein paar ‚rüberschicken, um uns zu alphabetisieren. Haha.“

„Kennen Sie Paris?“ frage ich, um überhaupt etwas zu sagen.

„Ein Dreck gegen Kuba. Alles Legende. Nur wer Paris nicht kennt, kann von seinen Frauen schwärmen. Woher kommen Sie?“

„Hamburg.“

„Das ist eine Stadt. Man bekommt, was man will. Wie auf der Speisekarte. Man braucht nur zu wählen. Wollen Sie meine Theorie kennen: Es ist die Meeresluft, die dort so liebeshungrig macht. Wir essen Mango, um uns anzuregen. Mögen Sie Mango? – Was machen Sie eigentlich hier?“

Ich sage es ihm.

„Wo waren Sie schon? Was haben Sie gesehen?“

Ich erzähle es ihm, und da ich nichts anderes zu tun habe, werde ich recht ausführlich. Er unterbricht mich nur selten. Als ich fertig bin, haben wir fünf Daiqueries getrunken, und er blickt mich durch trübe Augen an, als sei ich das bedauernswürdigste Geschöpf der Welt.

„Mein Lieber – ich muß du zu Ihnen sagen, denn du bist mir sympathisch, wissen Sie. Mein Lieber, du hast vollkommen recht. Es ist eine riesige, grüne, gelbe, dreckige – na du weißt ja schon – die zum Himmel stinkt und nach Gerechtigkeit schreit. Jawohl. Gerechtigkeit. Aber kannst du was ändern? Kann ich? – So what? Also wozu? Wozu? Trink einen Daiquerie, nimm dir ein Mädchen. Kauf dir ’ne rosa Brille. Es gibt so viele schöne Dinge. Suche sie. Genieße sie. Systematisch, fanatisch. Schluck für Schluck, bis du berauscht bist und nichts anderes mehr siehst als das, was dir Freude macht.“

„Ich bin Journalist. Ich kann meinen Lesern nicht meine Traumwelt als Wirklichkeit verkaufen.“

„Moment – wie heißt du – Gordian – schön. Moment, du lügst doch gar nicht, wenn du sagst, daß es hier schöne Dinge gibt. Denn es gibt sie wirklich. Das weißt du.“

„Und ob. Wenn es ein Land gibt, in dem ich leben möchte, dann ist es Brasilien. Ich habe noch nie so wundervolle Menschen getroffen. Wirklich und wahrhaftig.“

„Siehst du. Nimm noch einen Daiquerie. Du wirst schon vernünftig.“

„Moment – wie heißt du – Daniel – schön, Daniel; hör mich noch eine Minute an, bevor wir vollkommen betrunken sind. Wenn ich nur das Schöne und Angenehme beschreiben würde, die zehn Prozent Positives, dann käme ich mir vor wie ein Arzt, der einer krebskranken Frau erzählt, sie habe schöne Beine – und sich nur um diese kümmert. Und dafür sein Honorar einsteckt. Verstehst du? Ich bin kein Kabarettist, kein Unterhaltungskünstler. Ich bin Journalist.“

Er schaut mich lange an. Dann bestellt er zwei Daiqueries und sagt noch länger gar nichts.

„Zuviel Eis“, meint er plötzlich. „In Havanna sind die Daiqueries besser.“ Und dann: „Ich weiß gar nicht, wie du leben kannst, wenn du die Welt so siehst, wie sie ist. Ich wäre schon krepiert, wenn ich nicht Vergessen spielen würde. Komm morgen zu mir. Ich will dir zeigen, wie man Vergessen spielt.“

Am nächsten Tag bin ich pünktlich um vier Uhr in seinem Haus, das sich in jedem Hollywoodfilm sehen lassen könnte. Zwei livrierte Diener – Schwarze – führen mich durch vier Räume, in denen alte portugiesische Barockmöbel Daniels guten Geschmack verraten. Heiligenstatuen aus dem 16. Jahrhundert. Bildhauerarbeiten von Mario Gravo und Agnaudo. Ein Braque, zwei Kokoschka. Ein wundervoller Betstuhl aus den ersten Tagen der Eroberung.

Als ich in dem letzten Raum angekommen bin und meine Blicke von den Wänden reiße, steht Daniel vor mir. Er ist nackt.

Ich habe mir vorgenommen, das Vergessenspielen in keiner Weise zu stören und gebe ihm die Hand, als hätte ich ihn nie anders gesehen. Er führt mich in den Garten: Swimmingpool, Liegestühle aus schwarzem Leder, Sonnenblenden, Plattenspieler, Fernsehgerät, ein Mann, rollende Bars, sechs Frauen. Sie sind nackt.

„Ich werde dich erst vorstellen, wenn du es dir bequem gemacht hast“, sagt Daniel und führt mich in ein kleines Zimmer. „Zieh dich aus, und komm dann zu uns.“

Ich ziehe meine Badehose an, die ich in Brasilien immer bei mir habe – 4000 Kilometer Strand – und erscheine im Garten.

„Siehst du“, sagt Daniel gelassen, „du kannst nicht vergessen. Was dir Eltern, Kindermädchen, Lehrer und Moralisten über Sexualität und Anstand gesagt haben, kannst du nicht vergessen. Du weißt vielleicht, daß alles Lüge ist, aber es bestimmt dein Handeln. Zieh die Hose aus. Bei euch gibt es doch ganze Badeorte, wo man nackt herumläuft. – So, jetzt kann ich dich vorstellen.“

Die Mädchen sind bildhübsch, keine ist über zwanzig. Auch Daniel und sein Freund haben Athletenfiguren, die sich sehen lassen können.

„So, jetzt leg dich hin und entspanne dich. Willst du einen Daiquerie?“

„Bitte.“

Toleranz – eines der größten Wunder Brasiliens. Die Mischung der Rassen und Kulturen hat hier die menschlichsten Menschen geschaffen – und die fraulichsten Frauen. Weil sich Weiße, Indianer und Neger mischten, gibt es keine Rassenvorurteile.

Zwei livrierte Diener mischen neun Daiqueries. Wir trinken und plaudern. Am meisten kommt das Wort Schönheit vor. Manchmal auch Glück. Die Mädchen sagen, Daniel sei schön. Sie finden sich auch schön, sehr schön. Auch das Haus, das Leben, die Blumen, das Meer, die Liebe, grüne Pullover, die Delphine, den Spiritismus, Jackie Kennedy, die Kokosnüsse, das Jagdspringen, eine kühle Brise unter Palmen, Tony Perkins, meine Beine, die Autobahn, Weihnachten, die Daiqueries und ich weiß nicht, was sonst alles noch genannt wird. Dann springen sie ins Wasser. Daniel und ich bleiben allein.

„Siehst du, wir sind die Beine deiner krebskranken Frau“, sagt er. „Es ist gar nicht unangenehm, sich um sie zu kümmern. Draußen ist der Krebs. Aber hier, in diesen Mauern, wird nur Schönes geduldet. Du mußt darüber schreiben.“

„Ich verspreche es dir.“

„Bist du Marxist?“

„Nein, das wäre zu einfach.“

„Ist der Kapitalismus besser?“

„Je nachdem …“

„Na schön, ich habe eine Definition gefunden, die dir Spaß machen wird. Aber zunächst: Findest du die Mädchen schön?“

„Sehr.“

„Dann wirst du verstehen: Das Schönste, was der Kapitalismus geschaffen hat, sind solche Mädchen. Sie träumen von Seide, Sonne, Schönheit, Erfolg und Autos und können ihre Träume nur durch einen Mann verwirklichen.“

Ich sage nichts.

„Soll ich es ökonomisch ausdrücken? Nun gut: Werbung ist einer der Hauptmotoren des Kapitalismus. Sie schafft jeden Tag neue Bedürfnisse. Wünsche, die wir nie hatten, die wir nicht haben konnten, werden zu Zwangsvorstellungen. Man muß einfach Dinge wünschen und besitzen, die man nicht braucht. Besonders die Frauen. Deshalb werden wir Männer unentbehrlicher denn ja. Die Werbung erspart uns das Werben.“

„Aber Geld muß man haben.“

„Selbstverständlich. Ach, noch was: Hast du dir schon einmal vorgestellt, du würdest in ein Geschäft gehen, und der Eisschrank oder das Fernsehgerät könnten verlangen, dein Haus zu besichtigen, bevor sie entscheiden, ob sie bei dir stehen wollen?“

„Nein. Warum?“

„Ach nur so im Zusammenhang mit den Mädchen …“

Als die Sonne untergeht, brechen wir auf. Zwei Mädchen fahren mit mir in die Stadt. Die eine ist Sekretärin, die andere Lehrerin.

Mittlerweile müßte Julião angekommen sein. Wir gehen zu der Adresse, die er uns gegeben hat.

„Er ist noch nicht da. Vielleicht in einer Woche …“

„Können wir mit seinem Sekretär sprechen?“

„Hat er nicht.“

„Wo ist der Sitz seiner Bewegung?“

„Gibt es nicht. Oh, doch. Warten Sie …“

Man gibt uns eine neue Adresse, und wir finden ein kleines baufälliges Haus mit der Aufschrift: PSB. Im ersten Stock: ein Raum, ein Tisch, wenige Stühle und ein alter Mann, der uns erklärt, daß hier der Sitz der Sozialistischen Partei Brasiliens, der PSB, ist, zu der auch Julião gehört.

„Und die Bauernligen?“

Bauern kämen auch manchmal her, meint er, aber mehr wisse er nicht.

Es bleibt uns eine letzte Adresse: ein Freund Juliãos. Er ist sympathisch, freundlich, wie es nur Brasilianer sein können. Schnell sitzen wir beim Kaffee und fragen ihn aus.

Er ist eine Art Briefkasten für Julião. Man könnte ihn fast einen Sekretär nennen, wenn er nicht tagsüber Ingenieur der Stadtverwaltung wäre. Abends werden ein paar Briefe beantwortet, das schon, aber hauptsächlich wird auf der Veranda gesessen. Dann weht ein kühler Wind vom Meer herüber, der den Köpfen die nötige Kühle gibt, um von Politik zu sprechen. Es kommen vielleicht noch ein paar Freunde hinzu, die sich auch fürs Landproblem interessieren. Ja, man hilft Julião so gut es geht. Oft sitzt er nächtelang hier herum und schreibt an Bischöfe und Minister seine bissigen Briefe, die ihn als Schriftsteller berühmt gemacht haben.

Wir begreifen: Hier gibt es gar keine Organisation, keine Massenbewegung in unserem Sinne, mit Leitern, Funktionären, Sekretären, mit Gruppen, Fahnen, Pauken und Trompeten. Hier gibt es nicht einmal ein Programm. Es gibt nur viele Millionen Bauern im tiefsten Elend. Und es gibt einen Mann, der sich für sie einsetzt und der das Symbol ihrer Hoffnungen geworden ist. Einer, der lesen, schreiben und reden kann und liest, schreibt und spricht, was die Millionen Analphabeten des Landes nur ahnen, fühlen und wollen.

Bis jetzt sind einige hundert Bauernligen gegründet worden. Nicht etwa zentral organisiert. Nein. Spontan oder durch Hörensagen. Und Julião wurde jedesmal Ehrenpräsident, das heißt: neben dem Elend der einzige Bindestrich zwischen weit zerstreuten Gruppen.

Die Toten haben den Weg gezeigt

Wie die erste Bauernliga entstanden ist, erfahren wir an Ort und Stelle, sechzig Kilometer von Recife entfernt, auf einem Stück Land, das sich verheißungsvoll Galileia nennt.

Es gehörte der Familie Beltrão, die dort Zuckerrohr anbaute und Schnaps brannte. Wie üblich hatte sie einigen hundert Bauern kleine Felder verpachtet, wo diese ihre Hütten errichten und Obst und Gemüse für den Eigenbedarf anbauen durften. Auf diese Weise kassierte der Besitzer jedes Jahr eine ansehnliche Summe Pachtgeld und verfügte über billige Arbeitskräfte, die ihm vollkommen ausgeliefert waren, weil sie in seiner Schuld standen und auf seinen Ländereien wohnten.

Im Nordosten gibt es in solchen Fällen keinen Pachtvertrag. Alles ist mündliche Absprache. Das heißt, der Besitzer spricht und der Bauer muß ja sagen, wenn er arbeiten will.

Wenn es dem Herrn gefällt, schmeißt er den Bauern raus. Eigentlich müßte er den Bauern für alles entschädigen, was dieser angepflanzt hat. Aber der Weg zum Gericht ist weit – und auch Richter sind käuflich. Sogar ohne schlechtes Gewissen, denn „ein Bauer ist kein Mensch. Man braucht ihn wie Kuh und Esel“. Das haben wir oft gehört und auf jedem Gut erlebt.

Die Bauern haben keinen Status, keine rechte Handhabe, um sich gegen die Willkür des Herrn zu schützen. Die meisten von ihnen dürfen nicht einmal wählen, denn sie sind Analphabeten und haben daher kein Wahlrecht. In vielen Fällen müssen sie sogar den „Cambão“ leisten, das heißt, sich verdingen.

Ein Beispiel unter Hunderttausenden: Manuel Guimarães aus Arcoverde hat einen Hektar Land gepachtet, mit dem er seine Frau und fünf Kinder ernährt. Der Besitzer will kein Pachtgeld. Er fordert als Gegenleistung vier Tage kostenlose Arbeit pro Woche. Das sind 208 Tage im Jahr. Diese Absprache besteht seit 1950. Mithin arbeitet Manuel bereits 2500 Tage, um die Pacht für einen Hektar Land zu zahlen. Nun kostet ein Hektar Land in jener Gegend rund 20 000 Cruzeiros (300 Mark). Wenn Manuel den gesetzlich festgesetzten Mindestlohn von 200 Cruzeiros (3 Mark) pro Tag erhalten hätte, würde sein Einkommen in diesen zwölf Jahren 500 000 Cruzeiros betragen haben (7500 Mark), fünfundzwanzigmal den Wert des Ackers, von dem er jeden Tag davongejagt werden kann. Das ist der „Cambão“ in der Praxis.

Ach ja, es gibt den Mindestlohn für Landarbeiter. Dies ist der einzige Punkt, in dem die brasilianische Gesetzgebung die Landbevölkerung nicht vergessen hat. Der Tageslohn schwankt je nach der Gegend und beträgt im Durchschnitt 200 Cruzeiros (3 Mark). Aber er steht nur auf dem Papier und wird belächelt, als sei er das Hirngespinst sozialer Träumer. Wer ihn fordert, wird davongejagt oder von der Capanga, der Privatpolizei des Eigentümers, eines Besseren belehrt. Das Dach wird abgerissen, die Tochter vergewaltigt, das Haus angezündet oder der Schädel eingeschlagen. Bauern sind ja nur bessere Tiere. Wenn sie Glück haben, bekommen sie eine Mark für zehn Stunden Arbeit unter tropischer Sonne.

So leben Millionen. – So lebten auch die Bauern von Galileia. Sie mußten sogar oft ihre Toten in Zeitungspapier begraben, weil ihnen das Geld für den Sarg fehlte. Schlimmeres kann einem Bauern gar nicht passieren. Es bringt Unheil und Schande. Manchmal lagen die Toten mehrere Tage bei 35 Grad unbeerdigt im Schatten, weil man verzweifelt versuchte, etwas Holz zu bekommen, um einen Kasten zu zimmern.

Da kam einer auf die Idee, eine Begräbnisgenossenschaft zu gründen. Jede Familie sollte 10 Cruzeiros (15 Pfennig) im Monat zahlen und erstand damit das Recht auf einen Sarg für ihre Toten. Da meistens Kinder starben, waren die Särge klein und billig. Es klappte. Keiner brauchte mehr seine letzte Reise in einem Kleid aus Schlagzeilen anzutreten, die er nicht lesen konnte.

Nach einiger Zeit war die Pacht so erhöht worden, daß viele Bauern sie nicht mehr zahlen konnten. Und wieder machte die Not erfinderisch. Die Toten hatten den Weg gezeigt. Man brauchte nur eine Gesellschaft zu gründen und einen Fonds zu schaffen, mit dem man denen beistehen konnte, die krank oder im Rückstand waren.

So entstand am 1. Januar 1955 die Sociedade Agricola e Pecuaria dos Plantadores de Pernambuco (Land- und Viehwirtschaftliche Gesellschaft der Pflanzer von Pernambuco). Die erste Bauernliga.

Der alte Beltrão, Besitzer von Galileia, fand die Idee ausgezeichnet. „Daran hättet ihr eher denken sollen“, rief er begeistert, denn jetzt war sein Pachtgeld sicher. „Alle Bauern meiner Ländereien sollten sich euch anschließen.“

„Mein Vater ist ein Idiot“, schrie Beltrão junior, Zahnarzt seines Zeichens, der als Student ein wenig Marx gelesen hatte und sich in Volksmassen auskannte. „Das ist Revolution. Die Masse der Armen darf sich nicht organisieren.“ Und er ging mit der Polizei nach Galileia, um die Bauern von seinem Land zu jagen.

Er hatte recht, in seinem Sinne. „Arme dürfen sich nicht organisieren.“ Die Polizei traf nicht mehr, wie früher einen hilflosen, verängstigten Mann, mit dem sie machen konnte, was sie wollte. Eine ganze Gemeinde stand ihr gegenüber.

„Wir gehen“, sagten sie, „aber nur, wenn man uns entschädigt, wie das Recht es verlangt.“ Zum erstenmal hörten die Hüter des Gesetzes, daß auch Bauern Rechte haben. Das brachte Beltrão junior zur Raserei. Er befahl, rücksichtslos vorzugehen.

Die Bauern schickten einige Männe nach Recife, um ihren Fall vors Gericht zu bringen. Dort trafen sie einen Rechtsanwalt: Francisco Julião. Er nahm sich ihrer Sache an und ließ die Vereinigung von Galileia eintragen: Gesellschaft für wohltätige Zwecke mit Sitz in Recife. Aus Dankbarkeit ernannten sie ihn zum Ehrenvorsitzenden, und heute, nach sechs Jahren, ist er der unumstrittene Führer der Bauern Brasiliens. Aus dem Wohltätigkeitsverein ist eine revolutionäre Bewegung geworden, aus der Begräbnisgesellschaft das Grab einer Gesellschaft.

Im nächsten Stern: Bauernmord mit Wirtschaftshilfe