Stern, Heft 49, 5. Dezenber 1959

Gordian Toeller und Claude Deffarge berichten vom dritten Versuch des Schah, seine Dynastie zu retten

„Der Hofminister hat das Vergnügen, dem Volk die Verlobung seiner Kaiserlichen Hoheit Mohammed Reza Schah Pahlewi mit Fräulein Farah Diba mitteilen zu können.“

Farah Diba steht wie versteinert da. Nur ihr Gesicht verrät den inneren Aufruhr, ihre Augen müssen gegen die Tränen kämpfen, die empordrängen. Zögernd greift sie nach dem Ring, den der Kaiser ihr reicht. Träumerische spielen ihre Finger darüber hin. Plötzlich krallen ihre zarten Finger sich daran fest; trotzig, herausfordernd und bittend zugleich ballen sich ihre Hände um das symbolische Kleinod. Sie schließt die Augen, und ihre Lippen bewegen sich wie im Gebet … Es ist die gleiche Bitte, die den Schah bewegt, das gleiche Gebet, das alle Anwesenden, alle königstreuen Perser heute leise vor sich hinmurmeln: „Gott gebe uns einen Thronfolger!“

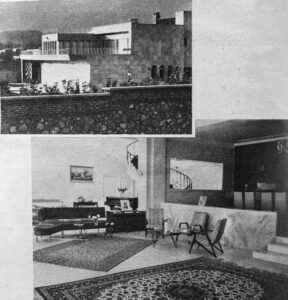

Selten in der Geschichte einer Dynastie war diese Bitte zwingender, dramatischer als hier im Schloß des Kaisers. Die modernen Möbel, die protzigen, fast noch neuen Lüster, das stillos zusammengewürfelte Allerlei von persischer Folklore und beziehungsloser Moderne beweisen, daß — wenn auch die persische Monarchie Jahrtausende alt ist – die jetzige Dynastie sehr jung und traditionslos ist.

Die Ringe sind gewechselt. Mit einem Bonbon besiegeln Farah und der Schah feierlich das Verlöbnis

Mohammed Reza Schah Pahlewi ist der zweite der Pahlewis. Der Thron wurde von seinem Vater erobert; usurpiert, sagen die Gegner der Dynastie, die darauf warten, daß das Ausbleiben eines Thronfolgers die Karriere der Pahlewis zu einem jähen Ende bringen wird.

Umso mehr Verantwortung fällt jetzt auf Farah Diba und bei dieser kleinen Verlobungsfeier, die man in Persien einfach „Kuchenessen“ nennt, weil kleines Gebäck herumgereicht wird und Alkohol von der Religion verboten ist, fühlt man die Spannung, die schicksalsentscheidende Bedeutung dieser Stunde. Sobald Farah Diba auf den Pfauenthron steigt, wird sie wichtiger sein als der Kaiser, entscheidender für das Weiterbestehen der Pahlewis als das Heer, die Leibgarde oder die Unterstützung der Amerikaner.

Das 21-jährige Mädchen mit seinen burschikose Allüren und den verträumten Augen ist die letzte Hoffnung eine jungen Dynastie auf kampfloses Weiterbestehen. Sollte sie dem Kaiser nur Mädchen schenken, dann verlangt das eherne persische Gesetz, daß er sie verstößt, wie ihre Vorgängerinnen, und durch eine neue Frau ersetzt. Sollte sie jedoch kinderlos bleiben, dann werden sich die Gerüchte vermehren, die heute schon in Tehran herumschwirren, und denen zufolge Mohammed Reza Schah durch einen Unfall zeugungsunfähig geworden sei. Dann werden die Feinde der Pahlewi aus diesem Gerücht eine gefährliche Waffen schmieden, denn der Beweis der Männlichkeit eines Kaisers ist für die Fantasie des Volkes ebenso wichtig wie Glanz, Prunk und gottesähnliche Unnahbarkeit. Ein Kaiser darf nicht nur Geliebter sein, als Vater des Volkes muß er auch leiblicher Vater sein können: Symbol seiner nationalen Vaterschaft.

Premiere als Kaiserbraut: Drei Stunden nach der Verlobung mit dem Schah beginnen die Repräsentationspflichten. Mohamed Reza Pahlewi nimmt mit Farah an einem Empfang zu Ehren seiner eben verheirateten jüngsten Schwester Fatemeh (ganz links) teil. Zwischen beiden: Prinzessin Shams, die ihren kaiserlichen Bruder zur Ehe mit Farah geraten hat

Premiere als Kaiserbraut: Drei Stunden nach der Verlobung mit dem Schah beginnen die Repräsentationspflichten. Mohamed Reza Pahlewi nimmt mit Farah an einem Empfang zu Ehren seiner eben verheirateten jüngsten Schwester Fatemeh (ganz links) teil. Zwischen beiden: Prinzessin Shams, die ihren kaiserlichen Bruder zur Ehe mit Farah geraten hat

„Persien gehört wieder den Persern“, lächelt Prinzessin Fatemeh, als sie sich nach der Trauung mit dem Fliegergeneral Khatami den Hochzeitsgästen zeigt. Glaubt sie, ihrem kaiserlichen Bruder ein gutes Beispiel gegeben zu haben? In der ersten Ehe war Fatemeh mit dem amerikanischen Playboy Hillyer verheiratet. Der Schah mußte sich von einer ägyptischem Prinzessin und der Halbdeutschen Soraya scheiden lassen, bevor er die Perserin Farah wählte

Das gilt besonders in Persien, wo magische Verflechtungen die Volksseele und selbst hohe Kreise stärker berühren als menschliche oder religiöse Beweggründe. Warum wohl wurde die Verlobung bis zum 23. November hinausgeschoben, obwohl alle Beteiligten in ängstlicher Beachtung des Volksspruches „Was in Persien nicht gleich geschieht, wird nie etwas“, zur größten Eile drängten? Weil die Sonne zunächst in das neue Tierkreiszeichen, in den Schützen, eintreten mßste, denn im Skorpion getroffene Entscheidungen haben Mohammed Reza Schah nie Glück gebracht, obwohl es sein eigenes Zeichen ist.

In Europa und in Persien haben Astrologen die Horoskope Farah Dibas und des Kaisers verglichen, und während man bei uns nach Aspekten der Lieben suchte, hielt man hier verzweifelt Ausschau nach Zeichen der Fruchtbarkeit und der Gesundheit. Der Unterschied ist nicht nur bezeichnend für die dramatische Notwendigkeit, die Thronfolge zu sichern: Sie beleuchtet besonders eindeutig die Mentalitätsunterschiede zwischen Persien und Europa in Bezug auf Hochzeit, Ehe und Liebe.

„Sobald es sich um einen Mann und eine Frau handelt, fühlt ihr Europäer euch unwiderstehlich gezwungen, von Liebe auf den ersten Blick, von Treue, Verständnis und ich weiß nicht was zu faseln“, sagte uns Ahmad, ein Perser, bei dem wir zum Essen eingeladen waren. Natürlich sprach man von Farah Diba und der bevorstehenden Verlobung.

Irgend jemand hatte das Wort Liebe gebraucht. „Man muß unverbesserlicher Europäer sein, um bei einer Ehe, und besonders einer Königsehe, von Liebe zu reden“, fuhr Ahmad fort. „Wenn man eure Zeitungsmeldungen über die bevorstehende Hochzeit liest, gewinnt man den Eindruck, daß ihr die große, einmalige, alles umwerfende Liebe als moralische Voraussetzung benötigt, um eine Beziehung zwischen Mann und Frau zu erklären – oder zu entschuldigen. Ihr tut so – und da seid ihr die größten Heuchler – als gäbe es, und als kenntet ihr keinen anderen Grund für eine solche Beziehung. Auch bei euch gab es nur in wenigen Königshäusern Liebesheiraten, alles andere waren Vernunftehen, Interessengemeinschaften. Oder?“

„Jaja“, unterbricht Liesel, eine Sekretärin des deutschen Kaufhauses, das kürzlich in Teheran erbaut worden ist, „das gab’s auch bei uns. Aber hier sind wir doch im Märchenland aus Tausendundeine Nacht. Euer Kaiser ist so schön. Oft hat er so traurige Augen, finden Sie nicht auch? Und es gab Soraya, die hat er doch auch so sehr geliebt.“

„Mon œil“, (Mein Auge oder – freier – ‚So siehst du aus‘) sagt Ahmad, denn wir sprechen Französisch. „Wenn ihr persische Sitten, persischen Lebensstil auf euer europäisches Gefühlsleben und eure Werte abstimmt und somit gleichschaltet, haut ihr immer daneben.“ Er lächelt verschmitzt. „Sie sind nun schon zehn Monate in Teheran, Fräulein Müller, hat jemals ein Perser sie wirklich geliebt?“

Liesel errötet bis an die Haarwurzeln. „Ja“, stammelt sie, „das heißt.: nein. Ich weiß nicht.“ Sie zögert und fügt dann schnell und voller Stolz hinzu: „Viele haben mir den Hof gemacht.“ Und mit Nachdruck: „Ich habe einen Freund, ein Herr aus reichem Hause, der will mich heiraten.“

„Die alte Geschichte“, lächelt Ahmad, „ausländische Ware ist immer gesuchter und macht vor Freunden mehr Eindruck als die einheimischen Produktion.“ Er nimmt Liesels Hand in die seine. „Seien Sie nicht böse, Fräulein Müller, ich will Sie nicht kränken, sondern Ihnen nur sagen, aus welchen Gründen viele meiner Freunde nach Ausländerinnen Ausschau halten: Das erhöht ihr Ansehen, vor sich selber und vor den anderen. Der Unterschied ist, sagen wir, wie zwischen einem Mercedes 30o und einem Volkswagen – wenn der Volkswagen hier gebaut würde.“

Ein alter Perser mischt sich etwas ungeduldig ins Gespräch. „Du gehst nicht auf den Grund der Dinge, Ahmad“, sagt er vorwurfsvoll. Sein Blick wendet sich wohlwollend – und für mein Gefühl recht vielsagend – Fräulein Müller zu. „In Europa wird die Liebe seit dem Mittelalter als ein edles Gefühl besungen, und das Christentum predigt es in seiner reinsten Form. Deshalb fordert auch das Gesetz von euch monogam zu sein, und gilt der Ehebruch als Scheidungsgrund. Bei uns erlaubt die Religion jedem Mann vier offizielle Frauen und mehrere Konkubinen. Unsere Väter lebten so, und viele von ihnen tun es auch heute noch, besonders in der persischen Provinz. Im Zuge der Modernisierung unseres Lebens und ganz besonders wegen der Teuerung werden zwar die Harems seltener, aber unser Lebensstil, unser Gefühlsleben hat sich noch nicht geändert. Mit diesen sittlichen Erbe belastet, kann für uns die Beziehung zur Frau nichts anderes bedeuten als Besitz, Mutterschaft und Freude der Sinne. Wir verteilen diese je nach Bedarf und Laune auf mehrere Frauen. Deshalb können wir das Gefühl nicht kennen, das sinnliche Reiz, menschliche Verbundenheit, ausschließliche Wahl und mögliche Mutterschaft auf eine einzige Person bezieht, und das ihr Liebe nennt. Unter uns gesagt, ist eure Lösung recht langweilig. Und warum sollte unser Herrscher die Ausnahme sein? Der Vater des Schahs hatte mehrere Frauen.“

„Aber der Kaiser liebte Soraya?“will Fräulein Müller wissen.

„Auf unsere Art, ja, aber nicht so wie ihr romantischen Leute aus dem Abendland euch das vorstellt“, sagt der alte Perser lächelnd. „Leider brachte Soraya von ihrer deutschen Mutter eine recht unangenehme Eigenschaft mit: die Eifersucht. Sie warf dem Kaiser jene kleinen galanten Abenteuer vor, die wir Perser vollkommen normal finden und die ihm keiner übelnimmt, im Gegenteil. Wie sollten die Sinne eines Herrschers bei einer Frau verweilen können, wenn ein einfacher Mann laut Mohammed unumstrittenes Recht auf viele hat?“

Fräulein Müller ist ganz in sich zusammengesunken.

„Und er wird auch Farah betrügen?“ fragt sie zögernd.

Der alte Perser lacht.

„Aber Fräulein Müller“, sagt er vorwurfsvoll, „wie können Sie so ein häßliches Wort gebrauchen. Betrug gibt es doch nur dort, wo es Liebe gibt: Liebe in Ihrem Sinne.“

Sie ist derart verstört, daß ich ihr verspreche, sie mit zum Flugplatz zu nehmen, damit sie Farahs Ankunft erleben könne.

Es gab weder Fahnen noch Trompeten, aber einen eindeutigen Beweis, daß der Schah, allen Gerüchten zum Trotz, sich entschieden hatte, Farah zu heiraten. Als nämlich die Maschine der Air France über Teheran kreiste, erhielt der Pilot folgenden Befehl: „Bevor Sie Ihre Passagiere am Hauptgebäude absetzen, halten Sie vor dem Privatausgang seiner Kaiserlichen Hoheit, und lassen Fräulein Diba und ihre Begleiterinnen aussteigen.“

„Wir haben keinen Einfluß mehr auf den Schah“, tuschelt Prinzessin Ashraf, die Zwillingsschwester des Kaisers, ihrer Nichte Schahnaz (links im Bild) zu, „warum hast du deinem Vater zu dieser Frau geraten? Sie wird ihn beherrschen, nicht er sie. Sie ist größer als er!“ Prinzessin Ashraf, die in Hofkreisen nur der „schwarze Panther“ genannt wird, sieht ihre Macht schwinden. Sie hat bisher alle Entscheidungen ihres Bruders bestimmt. Nichts ließ sie unversucht, die Verlobung zu hintertreiben: noch zwei Tage vorher führte sie dem Kaiser eine Reihe von jungen Kandidatinnen zu, die weich und nachgiebig sind wie Soraya

„Wir haben keinen Einfluß mehr auf den Schah“, tuschelt Prinzessin Ashraf, die Zwillingsschwester des Kaisers, ihrer Nichte Schahnaz (links im Bild) zu, „warum hast du deinem Vater zu dieser Frau geraten? Sie wird ihn beherrschen, nicht er sie. Sie ist größer als er!“ Prinzessin Ashraf, die in Hofkreisen nur der „schwarze Panther“ genannt wird, sieht ihre Macht schwinden. Sie hat bisher alle Entscheidungen ihres Bruders bestimmt. Nichts ließ sie unversucht, die Verlobung zu hintertreiben: noch zwei Tage vorher führte sie dem Kaiser eine Reihe von jungen Kandidatinnen zu, die weich und nachgiebig sind wie Soraya

„Mein Sohn hat eine sehr schnelle Entscheidung getroffen“, entgegnete die Mutter des Schahs auf die vielen Fragen ihre alten Freunde. Mit gebührender Herzlichkeit hat sie Farah empfangen. Sie weiß, wie schwer es für die junge Braut sein wird, alle Erwartungen zu erfüllen, die der Thron und das Volk hegen. Farah stammt zwar aus einer angesehenen, alten persischen Familie, doch sie ist westlich erzogen und beeinflußt. Die Hofclique fürchtet, daß Farahs frische, geradlinige Art Intrigen nicht mehr dulden wird. Schon raunen sich die Höflinge untereinander zu: „Soraya war eine bequemere Kaiserin

Diesmal betrat Farah den persischen Boden nicht mehr als eine kleine unbedeutende Studentin. Als die kaiserliche Rolltreppe angelegt wurde, schritt die neue, noch ungekrönte Kaiserin herunter: ohne Paß , ohne Visum, ohne Zollkontrolle. Das Fehlen dieser Alltagsmühen, denen sich jeder gewöhnliche Sterbliche unterziehen muß, sagte ihr, daß der entscheidende Schritt zu einem außergewöhnlichen Schicksal endgültig war. Der General der Kaiserlichen Garde, Farahs Mutter und Onkel geleiteten sie zum kaiserlichen Pavillon, wo ihre Familie sie nicht mehr, wie in alten Zeiten, mit Bonbons und Tränen begrüßte, sondern mit einer gewissen Ehrfurcht, die bereits der Kaiserin galt.

Mittlerweile wurden wir Fotografen von einigen handfesten Polizisten und einem kaiserlich blauen Bindfaden zurückgehalten, während ein liebenswürdiger Perser jeden von uns einzeln fotografierte, unsere Namen aufschrieb und wissen wollte, für welche Zeitschrift wir arbeiten. Journalisten, die sich bis dahin noch über die Tendenz ihres Artikels im unklaren waren, wurde somit sanft ermahnt, keine Dummheiten zu schreiben.

Unter „Dummheiten“ versteht man hier alles, was nicht lobend klingt. So ist es eine „Dummheit“, wenn ich sage, daß weder die Mutter des Schahs, noch seine Schwester, die Prinzessin Ashraf, beglückt über die Wahl ihres Sohnes und Bruders sind. Sie finden Farah Diba habe zu viel Persönlichkeit, um ein bequemes Instrument im aufreibenden Intrigenspiel eines Fürstenhofes zu werden. Sie ist zu frei, zu offen, zu modern und selbstbewußt. Wenn sie wirklich dem Land einen Thronfolger schenkt, wird sie selber spielen wollen und sich nicht damit begnügen, Springer, Läufer oder Bauer auf dem Schachbrett ehrgeiziger Höflingsgruppen zu sein. Wie alle ihre Freundinnen uns versicherten, ist sie nicht ehrgeizig, sondern ehrlich, was natürlich die unpassendste Eigenschaft für ein Hofleben ist, das ungefähr jenem unserer Königshöfe im 18. Jahrhundert entspricht. Farah ist eine gute Kameradin, aufgeschlossen, sport- und musikliebend. Sie ist weder intrigant noch nachtragend. Und alle unbefangenen Perser sind sich darin einig, daß ihr Kaiser, den sie innigst lieben, keine bessere Wahl hätte treffen können. Aber jene, die Mohamed Reza Schah nicht verehren, behaupten, daß Farah nur wenige der Eigenschaften besitzt, die man am persischen Hof von einer Kaiserin erwartet.

Kritische Blicke mustern die Braut, als sie mit einem strahlenden Lächeln durch die Reihen ihrer künftigen Untertanen schreitet. Die Perser wünschen sich eine Kaiserin, die den Schah von seiner Traurigkeit befreit und ihm das schenkt, wofür ein ganzes Volk betet: den Thronfolger. Einen Sohn, der 1960 geboren werden soll, wenn das persische Kaiserreich stolz auf eine zweieinhalbtausendjährige Geschichte zurückblicken kann

Vor allem die Familien der vom Schah zurückgewiesenen Kandidatinnen werden nicht müde, die oben erwähnten „Fehler“ Farahs hervorzuheben, und bis zum Tage der Verlobung hatte keine die Hoffnung ganz aufgegeben, ihre Tochter unter die Krone und sich selbst in die Nähe des spendenfreudigen Herrschers zu bringen. Ganz böse Zungen behaupten sogar, daß gewisse Kreise des Hofes noch vor 14 Tagen spontan aufgemachte „Surprise Parties“ organisierten, wo tief dekolletierte Damen, wie durch Zufall dem überrumpelten Schah ihre Referenz erwiesen.

Gegen Farah hatten die lieben Konkurrentinnen auch ins Feld geführt, daß sie nicht aus gutem Hause sei und ihre Eltern arme Leute wären. Diese Geschichte wurde so überzeugend in Umlauf gebracht, daß ein großer Teil der europäischen Presse darauf hereinfiel.

Wer Persien ein wenig kennt und den Namen Diba hört, weiß jedoch sofort, daß er es mit einer der berühmten 100 Familien zu tun hat, die Persiens Macht und Reichtum monopolisieren.

Um jeden Zweifel zu zerstreuen, und weil es nicht angenehm ist, vor der gesamten Weltpresse als arme Teufel verschrien zu werden, während man seinem Land seit Jahrhunderten hervorragende Diplomaten und Staatsmänner geschenkt hat, zeigten die Dibas stolz ihren Stammbaum. Man sieht dort nicht nur orden-und turbanschwere Würdenträger des Kaiserreiches, sondern erfährt, daß die Familie in direkter Linie von Mohammed, dem Gründer des Islams, abstammt. Das gibt ihr das Recht, den Titel Seyyed (Nachkommen des Propheten) zu tragen, ein Titel der in einem mohammedanischen Land mehr bedeutet als Prinz oder Fürst.

Wenn man sich überlegt, daß die Dynastie der Pahlewi erst in diesem Jahrhundert gegründet worden ist, versteht man, daß der Schah keine „Mesalliance“ eingeht, indem er sich mit den Nachkommen des Propheten verschwägert, die ihm auch im Bezug auf klingenden Reichtum nicht sehr nachstehen.

„Ich bin glücklich, dich zu sehen, Farah! Ich weine, weil du mich verläßt!“ Herzlich umarmt Faridek Diba ihre Tochter Farah, die aus Paris mit dem Flugzeug in Tehran eintrifft

„Ich bin glücklich, dich zu sehen, Farah! Ich weine, weil du mich verläßt!“ Herzlich umarmt Faridek Diba ihre Tochter Farah, die aus Paris mit dem Flugzeug in Tehran eintrifft

Während Farah über den Flugplatz schreitet, erhobenen Hauptes, stolz, aber ohne Hochmut, begreift man, daß sie eine geborene Königin ist, ein Kind aus fürstlichem Geblüt. Man versteht den Kaiser, man begreift das Volk, daß alle Polizeisperren durchbricht und ihr zujubelt, als trüge es sie schon seit vielen Jahren in seinem Herzen.

Als Farah im Auto verschwunden ist, fahre ich schnell mit meinem Wagen nach Darous, einem Vorort Teherans, wo sie mit ihrer Mutter und ihrem Onkel wohnt. Da ich die Familie Diba von früheren Persienreisen kenne, werde ich eingelassen und darf auf Farah warten. Im Garten, neben dem Swimmingpool, wird wir die traditionelle Tasse Tee serviert. Das Dienstmädchen, das bei meinem gestrigen Besuch ihr unscheinbares Alltagskleid trug, stolziert heute, gefährlich auf hohen Absätzen wackelnd, im lilafarbenen Samtkleid einher. Die Sonne ist noch warm um diese Jahreszeit, aber die Luft ist beißend kalt. Darous liegt 1500 Meter hoch.

Gegen den dunkelblauen Himmel zeichnen sich die jungen Platanen, die Farahs Villa umgeben, wie goldene Silhouetten. Die Berge tragen bereits Schnee. Diese Berge, das fast unberührte Reich der Leoparden und der Adler, beherrschen Teheran mit ihren 3000 Meter hohen Spitzen und geben dieser hässlichen Stadt eine unverdiente „Noblesse“ und Größe. Ohne diese wie Altgold glänzenden Berge wäre Tehran ein reizloses orientalisches Chaos von hässlichen Häuser im billigsten Vorortstil.

Zwischen der Stadt und den Bergen erstreckt sich das Villenviertel der reichen Leute. In einer Landschaft, die dem ausgetrockneten Bett eines Stromes ähnelt, schießen die Villen wie Pilze aus dem Boden, ohne Ordnung, ohne Planung. Man verdient Geld, man kauft sich Land und baut ein Haus, dessen Garten man mit einer hohen Mauer umgibt.

Farahs Villa liegt halbwegs zwischen Stadt und Gebirge. Der Rasen bedeckt kaum den Boden, die Bäume sind erst dieses Jahr gepflanzt worden. Auch das Haus ist neu, im Teheran-Hollywood-Stil. Die Aluminiumtüren knirschen noch etwas, und die Dienstboten üben sich zögernd in der Handhabung der italienischen Jalousien. Alles ist zu neu, um wahr zu sein. Teppiche, die erst wenige Füße betreten haben, ein unberührter Flügel und der Geruch von Leim und frischem Holz lassen erkennen, daß dieses Haus noch nie richtig bewohnt war.

Farahs Heim für einen Tag wurde von ihrem Onkel erst jetzt fertiggestellt. Hier riecht es noch nach Zement, Leim und frischer Farbe. Dieses Haus, in dem Farah zwischen ihrer Ankunft in Teheran und der Verlobung mit dem Schah wohnte, wird in der Öffentlichkeit jetzt als das Elternhaus der kommenden Kaiserin ausgegeben. Alles um Farah muß schön sein, auch ihre Vergangenheit. Nur was nagelneue ist, ist gut

Farahs Heim für einen Tag wurde von ihrem Onkel erst jetzt fertiggestellt. Hier riecht es noch nach Zement, Leim und frischer Farbe. Dieses Haus, in dem Farah zwischen ihrer Ankunft in Teheran und der Verlobung mit dem Schah wohnte, wird in der Öffentlichkeit jetzt als das Elternhaus der kommenden Kaiserin ausgegeben. Alles um Farah muß schön sein, auch ihre Vergangenheit. Nur was nagelneue ist, ist gut

Und welche Enttäuschung ist das Zimmer, das man mir als Studierstube Farahs zeigt. Kein Buch, kein Heft, keine Schreibtischlampe. Nicht einmal ein Stuhl, der der Höhe des Pultes entspricht. Niemals hat hier eine kleine verträumte Architekturstudentin auch nur eine Linie gezogen.

Ist es Zufall, daß dieses Haus gerade jetzt fertig wird, da Farah sich anschickt, es endgültig zu verlassen? Oder wurde es hastig errichtet, um einen prunkvollen Wartesaal des Ruhmes abzugeben? Aber dann wäre die Ehe schon vor Monaten beschlossen worden … Wer weiß, in Persien sind alle Fragen erlaubt, denn die Wege sind so verschlungen, dßs es hellseherischer Fähigkeiten bedarf, um die wirklichen Zusammenhänge zu entdecken.

Während ich grübelnd dasitze und vor Kälte zittere, kommt ein Dienstmädchen aus dem Haus gelaufen und wirft Speisereste über die Gartenmauer. Ein kleiner weißer Hund stürzt sich darauf. Ich zücke die Kamera, um wenigstens etwas zu fotografieren, das Farah gehört. Irgend etwas, an dem sie hängt. Aber nein, ich erinnere mich der Worte ihres Onkels, als ich fragte, ob Farah einen Hund habe und Hunde liebe.

„Ja, sie hat einen Hund“, antwortete er mir.

„Wo ist er, kann ich ihn sehen, fotografieren?“

„Ich weiß nicht, wo er ist. Irgendwo vielleicht bei Bekannten, oder verloren.“

„Aber gibt es denn nichts von ihr, kein Spielzeug, kein Heft, keine Puppe?“

„Oh, doch“, antwortete der Onkel höflich. „Farah hatte eine wundervolle Puppe, ohne die sie nie einschlafen konnte.“

„Kann ich sie sehen?“

„Sie gehört jetzt der Tochter unseres Nachbarn.“

Ich verabredeten mich mit dem Nachbarn. Ein Dienstbote antwortete mir, daß niemand zu Hause sei.

„Die Puppe?“ fragte ich.

„Nie gesehen“, sagte einer.

„Die Tochter?“

Und da sie einfache Leute waren, antworten sie im Chor: „Sie ist im Krankenhaus.“ Das ist die Antwort, die ein Mann aus dem Volke fast automatisch gibt, um eine unerklärbare Abwesenheit zu rechtfertigen.

Jetzt knirschen Reifen vor der Tür. Ein Lastwagen und Autos mit Reportern aus allen Ländern. Fünf oder sechs Diener stehen wie aus dem Boden gestampft neben dem Lastwagen. Ein elegant gekleidete Herr gibt Ihnen kurzer Befehle. Man beginnt auszuladen. Es ist das Gepäck Farahs. Zwei große Koffer aus schwarzem Leder, vier Hutschachteln, drei Reisetaschen, viele Pakete und ein Dutzend großer Schachteln, in denen die Pariser Salons ihre Modelle liefern.

Als die Reporter ihre Kameras zücken, erklärt der elegante Herr gebieterisch: „Keine Fotos, meine Herren!“ Und eine Dame, die aus dem Haus gestürzt kommt, fügt hinzu: „Bitte, meine Herren, sagen Sie nicht, daß dies das Gepäck der Verlobten des Schahs ist. Sie sehen da einige Koffer, die nicht schön aussehen; sie gehören den Damen, die Farah nach Paris begleitet haben.“

Soll man denn nie etwas von Farah zu sehen bekommen, das nicht nagelneu und beziehungslos ist?

„Wo bleibt Farah? Wann kommt sie?“

„Sie ist beim Schah.“

„Sie wird überhaupt nicht kommen.“

„Sie wird woanders wohnen.“

Die Neuankömmlinge bringen Neuigkeiten mit: „Sie haben sich überworfen. Es gibt keine Hochzeit mehr. Eine neue Kandidatin ist aufgetaucht …“

Oh, diese Perser! Wie sie es lieben, zu verheimlichen und zu verwirren. Eine klare Antwort hat den peinlichen Vorzug, die Verantwortung eines jeden klar zu umreißen. Aber Verantwortung liebt der Perser nicht, er will sich nie festlegen, sich nie eine Blöße geben, die ein Mächtigerer gegen ihn ausnutzen könnte. So ist das hier vom Bauern bis zum Minister.

Und man begreift, warum hier alles durcheinander geht.

Es wird langsam dunkel. Keiner von uns will sich eine Lungenentzündung holen. Wir ziehen geschlagen davon.

Von Farah Dibas Vergangenheit, von ihren Träumen und Wünschen, ihren Spielen und Hobbys werden wir nichts erfahren. Ihr Jungmädchenzimmer bleibt uns verschlossen mit all den Geheimnissen der Kindheit. Angeblich darf man nach mohammedanischem Brauch das Zimmer eines jungen Mädchens keinem Fremden zeigen.

Als wir Farah Diba wiedersehen, glücklich neben ihrem Verlobten sitzend, den Verlobungsring an ihrem Finger, ist es wieder die stolze junge Frau mit dem neuen Kleid, der neuen Frisur, dem offiziellen Lächeln, hinter dem ein kleines Mädchen träumt, das man uns nicht zeigen wollte.