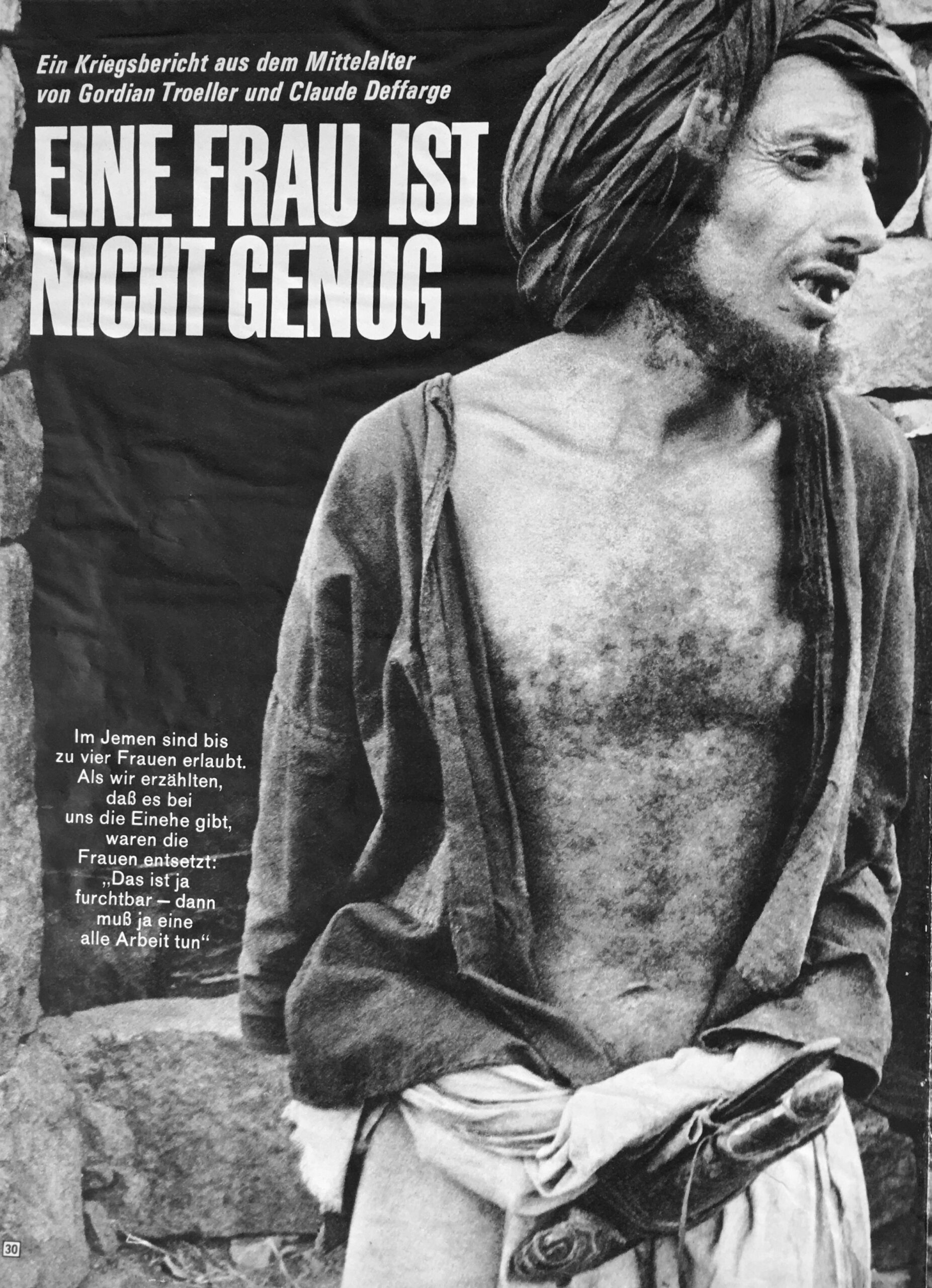

Stern, Heft 29, 21. Juli 1963

„Wenn Esel Räder hätten.“

„Und Ziegen Stiefel.“

„Wenn Kamele fliegen könnten.“

„Und Steine singen.“

„Wenn es überall Drähte gäbe, mit Licht und Stimmen.“

„Und niemand mehr krank wäre, wie jetzt dieser Fuß.“

„Ja – wenn alles anders wäre …“

„Was dann?“ frage ich, „was dann?“

„Dann …“ Mohammed und Abdullah fahren auf aus ihrem verträumten Dialog.

„Dann wäre der Jemen wie Europa, und wir könnten glücklich sein“, meint Abdullah. „Du solltest uns mitnehmen, wenn du wieder zurückgehst.“

Es ist nicht das erstemal, daß diese beiden Männer unser Eskorte den Wunsch äußern, mit nach Deutschland zu kommen.

„Habt ihr einen guten Imam?“ erkundigt sich Mohammed.

„Nein, Deutschland ist eine Republik.“

Sie machen lange Gesichte.r „Das ist ja furchtbar. Wie Sallal und Nasser.“

„Ähnlich.“

„Kämpfst du auf der Seite eures Iman?“

„Bei uns ist im Augenblick kein Krieg.“

„Ach so, deshalb hast du kein Gewehr?“

„Nein. Ich trage keine Waffen, damit ihr mich nicht umbringt. Du wärst doch für einen Revolver dazu imstande, Mohammed. Sei ehrlich.“

Er lächelt und zieht sein Gewehr ein wenig näher.

„Du hast nicht einmal einen Dolch?“

„Dolche darf man bei uns nicht tragen.“

Sie schauen sich bestürzt an. Eine Sekunde Panik. Unwillkürlich greifen sie nach ihren krummen Dolchen, die – Waffe, Schmuck und Symbol zugleich – ihre Bäuche zieren.

„Lauft ihr so herum?“ fragt Abdullah mit einen mitleidigen Blick. „In farblosen Hosen? Ohne ein Zeichen der Männlichkeit?“

Er klemmt seinen blauen Rock zwischen die Waden und wartet, wie ein Richter, auf die Antwort. Ich nicke nur.

„Gibt es denn wenigstens Gewehre bei euch?“

„Nur die Armee hat welche – oder Leute mit besonderer Erlaubnis. Auf der Straße darf man damit nicht herumlaufen.“

Sie schweigen recht lange – nachdenklich -, und ich fühle mich wie der bedauernswerte Mensch eines unterentwickelten Landes.

„Dann bleiben wir lieber hier im Jemen“, sagt Abdullah mit Bestimmtheit. Er reckt sich auf, zufrieden, und geht vor die Tür. Mohammed und ich folgen.

Die Felder sind in Terrassen angelegt. Um den Boden vor dem Wegschwemmen bei den täglichen Gewittern zu schützen, werden die schmalen Äcker von schweren Steinmauern gestützt. Im Jemen baut man vor allem Hirse an

Die Felder sind in Terrassen angelegt. Um den Boden vor dem Wegschwemmen bei den täglichen Gewittern zu schützen, werden die schmalen Äcker von schweren Steinmauern gestützt. Im Jemen baut man vor allem Hirse an

Wir sind bei Viehzüchtern, Nomaden, die hier burgänhliche, kleine Häuser haben, in denen sie einige Monate im Jahr verbringen. In der Mitte des Hofes steht ein rundes, hohes Haus aus dicken Steinen. Dort wohnt der Mann – meistens nur auf dem Dach, wo ein frischer Wind weht.

Rechts und links drei kleine Häuser ohne Fenster. Eintürige, dunkle Ställe. Dort wohnen die Frauen unseres Gastgebers mit ihren Kindern. Jede für sich. Eine hat genauso viel Platz wie die andere, ein unmöbliertes Steinquadrat mit dem Feuerplatz an der Tür und mit Decken für die Nacht in den Ecken.

So will es der Islam. Alle vier erlaubten Frauen eines Moslems müssen absolut gleich behandelt werden. In jeder Hinsicht. Hier wäre „gleich schlecht“ genauer, denn es muß eine Qual sein, in diesen verrauchten Löchern zu leben.

Aus einem dieser Häuschen kämpft sich Claude jetzt einen Weg ins Freie. Sie hustet. Ihre Augen sind rot. Hände wollen sie zurückhalten, ziehen an ihren Kleidern. Frauen folgen ihr. Zwanzig oder mehr. Die ganze weibliche Nachbarschaft ist zusammengelaufen. Sie waren alle in diesem kleinen Loch versammelt um Claude. Sie ist den Tränen nahe.

„Wenn ich doch nur keine Frau wäre“, seufzt sie, „Es war wieder das gleiche Theater …“

Jedesmal, wenn wir für die Nacht haltmachen, passiert folgendes: Über die Hügel, durch Sträucher und Büsche, von überall kommen Frauen. Manche gehen viele Kilometer zu Fuß, um die Europäerin zu sehen, von deren Ankunft die ganze Gegend in Windeseile erfahren hat. Sie versammeln sich in einem Haus und schicken einen Knaben zu uns mit einer offiziellen Einladung an Claude. Oder sie schnappen sich Claude einfach beim Vorbeigehen und ziehen sie mit Gewalt in ihre Mitte. Und dann geht das Fragen los.

Ihr großes Problem: Sie wollen dicker werden

„Wie alt bist du? – Woher kommst du? – Wieviel Kinder hast du? – Wie siehst du aus? – Zeig her …“ Und Claude wird von einer zur anderen gereicht, wie ein faszinierendes Spielzeug. Man streichelt vorsichtig ihre Haut. Sie muß mit ihren Fingern über die Arme der Frauen fahren.

„Ja, unsere Haut ist rauher“, heißt es dann. „Zeig mal, wie du sonst aussiehst.“

Und man knöpft ihre Bluse auf. Ungläubiges Staunen – dann schallendes Gelächter. Einen Büstenhalter haben sie noch nie gesehen. Sie zerren daran, wollen ihn probieren. Claude wehrt sich. Widersteht. Einige Frauen knöpfen ihre Blusen auf.

„Schau, wir haben nicht genug Milch für unsere Kinder. Was sollen wir tun? Hilft so ein Ding, das du da trägst?“

Claude schüttelt den Kopf, und sie kneifen ihr in die Arme, in den Rücken.

„Du hast weniger Knochen …“

„Nein, ich bin dicker.“

Das leuchtet ihnen ein. Sie blicken neidisch. Es gehört zu ihren ganz großen Problemen. Die jemenitischen Frauen sind sehr schlank – viel zu dünn für ihren Geschmack. Sie versuchen verzweifelt, ein wenig Fett anzusetzen. Es ist aussichtslos. Die Ernährung oder das Wasser oder die schwere Arbeit sind die Ursache. Wahrscheinlich alles zusammen.

STERN-Reporterin Claude Deffarge wurde von den Kriegern ritterlich behandelt. Die Frauen jedoch zerrten sie in die Häuser und fragten sie aus

STERN-Reporterin Claude Deffarge wurde von den Kriegern ritterlich behandelt. Die Frauen jedoch zerrten sie in die Häuser und fragten sie aus

Nur eine Frau? – Entsetzlich!

„Warum sind deine Kleider so häßlich?“ fragen sie.

Claude erklärt, daß ihre Ausrüstung praktisch zum Reisen ist. „Zu Hause hab ich auch schönere Sachen.“

Sie wollen es nicht glauben und bringen eines ihrer Kleider heran, das Claude probieren muß. Kleine Schreie der Bewunderung.

„Ja, jetzt siehst du auch wie eine echte Frau aus.“

Ihre knochigen, hornhautbedeckten Finger zupfen an der schwarzen Hose, rücken die Kapuze mit den aufgestickten Muscheln zurecht. Wie Kinder, die sich eine exotische Puppe vertraut machen wollen.

Wenn das nächtliche Striptease beendet ist, kommen andere Fragen:

„Ist Paris in Frankreich? – Gibt es bei euch Ärzte? – Wieviel Frauen hat ein Mann?“

„Nur eine.“

Bis jetzt waren sie vergnügt, übermütig. Diese Antwort stimmt sie nachdenklich.

„Das ist nicht gut.“

„Warum?“

„Dann muß eine alle Arbeit tun. O nein, das ist furchtbar.“

In kleinen Siedlungen und isolierten Häusern hört das Frage- und Antwortspiel hier gewöhnlich auf. In Dörfern und Städten hingegen beginnt beim Stichwort Arbeit die eigentliche Diskussion. Sie ist heftig und spielt sich unter ihnen ab. Es geht zu schnell, Claude kann nicht verstehen. Aber dann klagen sie ihr Leid.:

„Wir schuften. Wir pflügen und säen. Wie bauen. Wir tragen die Kinder und die Lasten. Wir sind die Sklaven und die Seele dieses Landes, während unsere Männer nur an Krieg, Gewehr, Gesang und Qat denken …“

Wenn es Revolutionäre im Jemen gibt, dann sind es die Frauen. Kaum eine hat die Gelegenheit nicht wahrgenommen, es Claude zu sagen. Sie haben es satt, die Zug- und Lasttiere von Männern zu sein, die im Räuber- und Soldatenspielen den Inhalt ihres Lebens sehen.

Wenn die Frauen wüßten, daß der Sieg der Republik in absehbarer Zeit zur Befreiung ihres Geschlechts führen könnte, dann wären sie sicher auf der Seite der Revolution. Die Chancen des Imam wären endgültig verspielt.

Aber wie solle sie es erfahren? Die reichen Frauen, die erstaunlich genau auf dem laufenden sind, hüten sich, darüber zu sprechen. S i e brauchen nicht zu arbeiten. Sie sitzen in ihren Gemächern auf dicken Kissen und teuren Teppichen, umgeben von Dienstboten. Von Frauen natürlich, denn Männer haben keinen Zutritt. Die müssen laut „Allah“ rufen, wenn sie in ein Haus eintreten, damit die Frauen sich rechtzeitig verstecken können.

„Warum sollte ich“; meinte sie. „Die wenigen Damen der Stadt kommen zu mir. Ich bin die Prinzessin.“

Sie behandelte ihre Dienstboten gut. Wenn sie jedoch von der Republik sprach, klang es, als sei vom Teufel die Rede.

Wie sollen die Frauen unter diesen Umständen erfahren, weshalb dieser Krieg geführt wird, und was die Republik ihnen verspricht. Die wenigen Transistorgeräte, die ihren Weg bis hierher gefunden haben, sind Exklusivgut der Männer. Ebenso die Bildung. Es gehört übrigens zu den großen Überraschungen diese Reise, daß fast jeder Mann lesen und schreiben kann.

Auf dem Lande tragen die Frauen keinen Schleier. Er stört bei der Arbeit. In den Städten hingegen ist er das unerläßliche Zeichen der Sittsamkeit

Auf dem Lande tragen die Frauen keinen Schleier. Er stört bei der Arbeit. In den Städten hingegen ist er das unerläßliche Zeichen der Sittsamkeit

Einfache Lösung: Zwei Jahre schwanger

„Im Norden des Jemen gibt es höchstens zehn Prozent Analphabeten“, sagt man uns immer wieder stolz.

„Und die Frauen?“

„Die zählen doch nicht.“

Aber die Frauen wissen sich zu rächen. Sie können nur jenes Gebiet wählen, auf dem sie die Männer am empfindlichsten treffen können: die Liebe. – Abdullah gibt uns unfreiwillig Anschauungsunterricht.

„Kannst du diese Nacht auf das Geld aufpassen?“ fragt er mich und schiebt einen Sack voller Mariatheresientaler unter meinen Kopf. „Du mußt darauf schlafen.“

Ich schlafe nun schon seit Wochen auf nacktem Steinboden, aber harte Silbertaler als Kopfkissen erscheinen mir dann doch zuviel.

„Bleibst du die ganze Nacht weg?“

Abdullah nimmt die Petroleumlampe und hält sie vor sich.

„Hast du denn nichts gemerkt?“

In der Tat, so elegant habe ich ihn noch nie gesehen. Er trägt einen gelben Rock, einen grünen Dolch, einen blauen Turban und schwarz-weiß gestreifte Socken. Seine Augen sind mit Kohle geschminkt. Unwillkürlich denke ich an den sehr jungen Mann ohne Bart und Gewehr, der zu unserer Eskorte gehört, und halte nach ihm Ausschau. Er schläft. Abdullah lächelt.

„Heute Nacht treffe ich eine Frau, eine fremde …“

„Das kann schiefgehen.“

Er schwingt sein Gewehr und marschiert stolz davon.

Von nun an wußte ich, was jedesmal passiert, wenn Abdullah mich sein Geld bewachen ließ, oder was geschehen war, wenn Mohammed beim Marschieren einschlief.

Ich habe auch erfahren, daß es selten schiefgeht. Die jemenitischen Frauen wissen sich zu helfen. Um die biologischen Folgen ihrer Seitensprünge nicht fürchten zu müssen, haben sie einen Trick ersonnen, den die Männer akzeptieren. Eine Schwangerschaft kann Jahre dauern, behaupten sie. Selbst wenn ein Mann ein ganzes Jahr fort war und bei seiner Rückkehr seine Frau mit einem Neugeborenen vorfindet, gibt es keinen Skandal. Das Kind war im Leib der Mutter eingeschlafen, heißt es ganz einfach. Um jedoch allzu großen Mißbräuchen vorzubeugen, wurde die „legale“ Dauer der Schwangerschaft auf zwei Jahre beschränkt.

Abdullahs Liebesleben hat uns viel Zeit gekostet. Er hat uns kreuz und quer durch den Jemen geschleppt und haltgemacht, wo er gute Adressen hatte. Als wir endlich in Habur, im Hauptquartier des Prinzen Mohammed, ankommen, haben wir fünf Tage länger gebraucht als nötig und überflüssigerweise hundertfünfzig Kilometer zu Fuß gemacht. Erst Prinz Mohammed klärt uns darüber auf. Um Abdullah zu bestrafen, wird sein Gewehr drei Tage ins Gefängnis geworfen.

Prinz Mohammed ben Ismail spricht Deutsch. Er hat in Iserlohn am Goethe-Institut studiert. Dort überraschte ihn die Revolution. Sein Vater wurde von den Republikanern hingerichtet. Jetzt kommandiert der nur vierundzwanzigjährige Sohn die Truppen in den vorgeschobenen Stellungen der Königlichen.

In diese unwegsamen Berge des Hohen Jemen hat noch nie ein Ausländer seinen Fuß gesetzt. Ohne bewaffnete Eskorte ist die Gegend lebensgefährlich. Das Bild zeigt STERN-Reporterin Claude Deffarge mit Esel und Geleit auf dem Weg in die heimliche Hauptstadt des Jemen

In diese unwegsamen Berge des Hohen Jemen hat noch nie ein Ausländer seinen Fuß gesetzt. Ohne bewaffnete Eskorte ist die Gegend lebensgefährlich. Das Bild zeigt STERN-Reporterin Claude Deffarge mit Esel und Geleit auf dem Weg in die heimliche Hauptstadt des Jemen

Tote Ägypter sind für die Hunde

Die Ägypter sind nicht weit. Wir können ihr Lager durchs Fernglas sehen. Täglich werden wir beschossen. Aber auch ohne den Lärm des Krieges spürt man die Nähe des Kampfes. Viele Krieger besitzen Schuhe, Uniformjacken und Armbanduhren.

„Von den Ägyptern erbeutet“, erklärt Prinz Mohammed. „Nicht weit von hier liegen sechshundert tote Ägypter. Wir begraben sie nicht. Die Hunde sollen sie fressen. Unsere Bauern mußten das Tal verlassen.

Während wir uns unterhalten, kommen Boten, Spione, Unterhändler. Sie haben sich durch die feindlichen Linien durchschlagen müssen. Ein Mann bringt einen Brief aus Sanaa, der Hauptstadt der Republik. Prinz Mohammed übersetzt:

„Wenn ihr das Signal gebt, schlagen wir zu. Wir haben siebenhundert Gewehre und mehr als tausend Mann. Viele werden uns folgen, wenn der Imam vor den Mauern der Stadt erscheint. Aber wir brauchen Waffen und Munition. Sonst sind wir machtlos. Die Ägypter machen immer mehr Fehler. Selbst Offiziere der Republik haben die Nase voll. Einer hat Selbstmord begangen, nachdem ein ägyptischer Offizier ihm einen Fußtritt gegeben hatte …“

„Können Sie uns nach Sanaa bringen?“ frage ich.

„Dieser Bote könnte Sie leicht mitnehmen. Aber glauben Sie, auf alle Leute sei Verlaß, die höfliche Briefe schreiben? Nein, das kann ich nicht verantworten. Ich werde Sie jedoch in die heimliche Hauptstadt des Jemen führen, nach Schaare. Dorthin zogen sich unsere Könige immer zurück, wenn der Thron in Gefahr war. Selbst die Türken konnten die Stadt nicht erobern. Sie liegt über dreitausend Meter hoch. Ihr werdet sich die ersten Fremden sein. Der Aufstieg ist schwer. Aber es lohnt sich. Schaare ist wunderschön.“

Festessen ohne Messer und Gabel

Prinz Mohammed hat nicht übertrieben. Die Stadt liegt auf dem Gipfel eines steilen Berges. Der einzige Zugang ist eine Treppe, die vor vielen Jahrhunderten in den Felsen geschlagen wurde. Sie ist vier Kilometer lang. Auf halbem Weg machen selbst unsere Esel schlapp. Eine kunstvoll angelegte Steinbrücke hilft uns über eine tiefe Schlucht. Wuchtige Tore versperren die Stadt. Die Häuser haben Fenster aus Alabaster Es ist unmöglich, ihr Alter zu bestimmen. Heute baut man genau wie vor tausend Jahren. Mit schweren Steinen, ohne Mörtel, oft acht Stockwerke hoch.

Schon zu biblischen Zeiten blühte im Jemen eine der ältesten Städtezivilisationen der Welt. Es ist deshalb Unsinn, die Jemeniten immer wieder als Nomaden und Wüstenkrieger zu bezeichnen. Diese gibt es nur an der Grenze. In den Bergen ist die Bevölkerung zwar in Stämme gegliedert. Sie ist jedoch seit jeher seßhaft. Schaare gehört zum Stamm des Königs.

Von überall haben die Stämme Abgeordnete geschickt, um den Prinzen und die fremden Journalisten zu begrüßen. Zwei Tage lang wird gesungen, getrommelt und geschossen. Das liebt man hier, Krieg, und Krieg zu spielen.

Schafe werden geschlachtet. Zum Feiern gehören Gelage. Aber Messer und Gabel gibt es nicht. Wir müssen mit den Händen essen, das heißt nur mit der rechten Hand. Die Linke ist für einen anderen Teil des Körpers reserviert, den man mit Sand oder Wasser säubert.

Nach dem Essen werden die Geschäfte erledigt. Das hat natürlich nichts mit der demokratischen Würde und dem Instanzenkult unserer demokratischen Welt zu tun. Im feudalistischen Jemen ist man ungezwungener. Der Prinz sitzt in einem großen Raum auf der Erde. Um ihn herum sitzen oder liegen Männer, die schwatzen oder Wasserpfeife rauchen. Zwar entbietet man dem Prinzen seine Hochachtung durch den traditionellen Handkuß, aber dann nimmt man kein Blatt mehr vor den Mund und redet wie einem die Hände und der Schnabel gewachsen sind. Die Mimik ist ungekünstelt. Niemand hat je einen Film gesehen, geschweige denn Reklamebilder von strahlenden Erfolgsmenschen. Aber was man denkt und fühlt, das zeigt man mit Händen, Füßen, Augen – mit dem ganzen Körper.

Ich habe noch nie eine so demokratische Armee gesehen. Jeder Krieger kann unangemeldet beim Prinzen erscheinen und seine Meinung äußern.

„Ich habe die Nase voll“, schreit ein junger Mann, der eben wild gestikulierend in der Tür erscheint. „Ich höre, daß wir Amrane immer noch nicht angreifen.“

„Wir müssen noch zwei Karawanen mit Waffen abwarten“, sagt der Prinz.

„Bist du feige geworden, Emir Mohammed?“ Es wird still. Der Prinz greift nach seinem Gewehr und legt es quer über seine Beine. „Wir alle wollen siegen, aber nicht unnütz sterben“, sagt er mit ruhiger Stimme. „Es wird erst angegriffen, wenn die Waffen da sind.“

„Dann gehe ich“, ruft der Mann und schlägt die Tür hinter sich zu.

„Wer ist er?“ will ich wissen.

„Ein Mann aus dem Stamme der Eial Sray.“

„Was wird er tun?“

„Sich mit ein paar anderen Hitzköpfen an Amrane heranschleichen und einige Ägypter umbringen.“

„Ist das nicht Selbstmord?“

„Was kann ich tun?“

Die Dolche kommen ins Gefängnis

Mittlerweile hat die Diskussion auf den ganzen Raum übergegriffen. Es geht laut her. Zwei Männer sind aufgestanden und kommen drohend näher.

„Halt“, ruft der Prinz Mohammed, „Eure Dolche.“

Sie werfen ihre Dolche vor seine Füße.

„Wollen Sie bitte aufstehen“, wendet sich der Prinz wieder an mich. „Sie sitzen auf dem Gefängnis der Dolche.“

Er öffnet die alte Eisentruhe mit einem Schlüssel und legt die Waffen hinein.

„Morgen werden wir ein großes Essen organisieren“, erklärt er. „Der Streit dieser beiden Männer wird zur Sprache gebracht, und die Mehrheit entscheidet, wer unrecht hatte. Der muß dann das Festmahl bezahlen, und wenn alles geklärt ist, bekommen die beiden Streithähne ihre Dolche wieder.“

In Friedenszeiten residieren in den Stadtburgen die Präfekten. Heute sind diese uralten Gemäuer die Hauptquartiere der jemenitischen Prinzen. Von dieser Burg aus, Habur – 3000 m hoch, nur zwei Tagesmärsche von Sanaa entfernt – wird der Kampf gegen die republikanische Hauptstadt geführt

„Wir werden bald dort einmarschieren“, sagen die Scheiche, die für die Sache des Imam kämpfen und den Prinzen Mohammed hier unterstützen. Die Ägypter sind müde. Zwei Drittel des Volkes steht auf unserer Seite.

Die „Sache des Imam“ ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Viele Scheiche haben uns klar zu verstehen gegeben, daß sie zwar gegen die Ägypter kämpfen, aber nicht unbedingt für den Imam. Er ist nur Symbol und Bindeglied für alle Tendenzen gegen Sallal und seine ägyptischen Verbündeten.

„Wenn wir siegen sollten, wird es keinen absoluten Herrscher mehr geben“, sagen sie. „Geistliche und weltliche Macht müssen endlich getrennt werden. Ein Mann darf nicht mehr gleichzeitig Imam und König sein. Vielleicht ist ein Zweigespann die beste Lösung: ein Imam und ein Präsident der Republik.“

Das Mittelalter liegt im Sterben

Im Lager der Royalisten finden wir viele dieser „Republikaner“, selbst unter den Prinzen. Ihr Optimismus ist so groß, daß sie bereits Pläne für die Zukunft schmieden.

Aber wie sollen sie siegen? In den Bergen des Nordens sind ihre Krieger gewiß unschlagbar. Die größeren Städte des Südens können jedoch von diesen schlecht ausgerüsteten Männern nicht genommen werden. Ägyptische Panzer, Minenfelder und schwere Geschütze versperren den Weg. Vielleicht erheben sich die Einwohner dieser Städte und erzwingen eine Entscheidung. Wahrscheinlicher ist es aber, daß es zu einem Kompromiß kommen wird: eine Republik ohne Ägypter mit einem Präsidenten und einem Imam. Und dann könnt selbst El Badr einen seiner Titel behalten.

Auf der Rückreise beschert er uns eine Überraschung. Als wir um einen Felsvorsprung herumreiten, starren wir plötzlich in sieben Gewehrläufe. Die dazugehörigen Krieger sehen gefährlich aus. Der Anführer würdigt Claude kaum eines Blickes. Frauen sind wie Gepäck oder Hunde, die man mit sich herumschleppt. Ich hingegen werde genau unter die Lupe genommen. Er untersucht meine Kameras und scheint zu begreifen.

„Der Imam ist unterwegs“, flüstert er und hebt einen Finger an die Lippen. „Pst – Es ist geheim.“

Fünf Kilometer weiter brüllt ein Schäfer das Geheimnis aus vollem Halse: „Der Imam kommt – Allah ist mächtig.“

Am Abend zieht eine kleine Karawane den Berg herauf. Vierzehn Mann. In ihrer Mitte reitet der Imam auf einem Esel. Selbst zu biblischen Zeiten reisten Könige gewiß bequemer – und besser beschützt. Zwei Krieger stützen ihn und helfen dem Esel, den steilen Hang zu nehmen. Auf den Gipfeln der Berge leuchten hohe Feuer auf. Die Dörfer grüßen ihren Imam. Es sieht märchenhaft aus. Wir sind in einer anderen Welt.

Und doch wird das zwanzigste Jahrhundert siegen. Dieser Krieg hat Kräfte entfesselt, die nicht mehr einzudämmen sind. Wessen Waffen auch gewinnen mögen, eines ist sicher: Im Jemen liegt das Mittelalter im Sterben.