Stern, Heft 28, 14. Juli 1963

Revolutionäre haben seinen Palast zerschossen. Bomben haben ihn in die Berge gejagt. Der Dekor hat gewechselt – aber das Protokoll ist geblieben.

In seiner Höhle empfängt der Imam El Badr genau wie in Sanaa. Warten gehört dazu.Wir mußten uns 24 Stunden gedulden, bevor wir empfangen wurden. Für STERN-Reporterin Claude Deffarge wurde ein Baldachin errichtet

Vor der Höhle, in der ich – in Schafsfelle gewickelt – mein Fieber hüte, geht es geheimnisvoll zu. Barfüßige Krieger schleichen am Eingang vorbei und blicken sehnsuchtsvoll ins Innere. Wenn sie stehenbleiben, werden sie von den Wachen davongejagt.

Vor der Höhle, in der ich – in Schafsfelle gewickelt – mein Fieber hüte, geht es geheimnisvoll zu. Barfüßige Krieger schleichen am Eingang vorbei und blicken sehnsuchtsvoll ins Innere. Wenn sie stehenbleiben, werden sie von den Wachen davongejagt.

Auch Abdullah, ein Mann unserer Eskorte, schleicht schon zum vierten Male vorbei. Diesmal zeigt er flehend in die hinterste Ecke meiner Höhle, und seine Lippen machen deutlich; „Bum – Bum.“

In der Ecke stehen fünf Gewehre: zwei Mauser, ein MG, eine Winchester und eine alte Flinte undeutbarer Herkunft, deren Kolben mit einem Schafskopf verziert ist. Das ist Abdullahs Waffe. Ich erkenne sie wieder. Unterwegs hatte er sie mir oft gegeben, damit ich meine Schießkunst beweise, und jedesmal biß sich der Schafskopf förmlich in meine Schulter. Abdullah will zu mir, aber die Wachen halten ihn zurück.

Ich möchte wissen, was los ist.

„Sie liegen im Gefängnis, Herr“, lautet die Antwort.

So gut es geht, richte ich mich auf und verlange eine Erklärung.

„Im Gefängnis der Gewehre. Nicht Sie, nein, die Gewehre stehen unter Arrest.“

Im Jemen gibt es keine Betten

Sternreporter Gordian Troeller (im Bild) und Claude Deffarge reisten vier Wochen lang durch den hohen Jemen. Sie aßen mit den Fingern und schliefen auf der Erde. Im Hintergrund ihre bewaffnete Escorte

Waffen von „Mister Kanada“

Ich atme auf. Dank dieses kleinen Schreckens enthüllt sich eine der vielen eigenartigen Sitten dieses Krieges: ein Gewehr kann ins Gefängnis geworfen werden. Im Jemen ist die Waffe wichtiger als Frau oder Besitz. Sie ist ebenso wertvoll wie das Leben, denn sie ist das Zeichen der Freiheit und des Mannestums. Abhängige Bauern oder Juden zum Beispiel, die auf dem Gebiet eines Stammes wohnen, dürfen keine Gewehre tragen. Sie sind dieser Ehre nicht würdig. Sie stehen zwar unter dem Schutz des Stammes und werden gut behandelt, aber das sichtbare Zeichen der Herren, das Gewehr, gehört nur in die Hände der Männer eines ruhmreichen Stammes.

Ein echter Jemenit fühlt sich deswegen entehrt und entmannt, wenn er seine Waffe verliert. Selbst ein Toter ist entehrt, dessen Waffe verlorengeht, und das kostet im Krieg ebenso viel Blut wie der eigentliche Kampf. Wenn ein Mann fällt, müssen seine Stammesbrüder zunächst sein Gewehr retten und dann erst die Leiche. So müssen für das Gewehr eines Toten oft viele mit dem Leben bezahlen.

In einem Bürgerkrieg kann man Gefängnisse für widerspenstige Krieger nur schwer unterhalten. Man stellt einfach ihre Gewehre unter Arrest und setzt so die Männer der Scham aus, unbewaffnet einhergehen zu müssen – wie Sklaven, Bauern und Juden.

Abdullah wurde bestraft, weil er zuviel Munition sinnlos verpulvert hatte.

„Sechzig Patronen“, erzählt er am nächsten Tag, während er lachend auf seinen wiedergewonnenen Schafskopf schlägt, „das war doch etwas zuviel.“

Wie im biblischen Zeiten

Vor dreitausend Jahren sind vertriebene Juden im Jemen angekommen. Seither haben sie ihren Lebensstil kaum geändert. Kleine jüdische Gemeinden leben auf den Gebieten großer Stämme. Die Juden dürfen keine Waffen tragen. Sie werden von ihrem Gaststamm beschützt – notfalls sogar mit Blut gerächt

Ich habe mich während der ganzen Reise gewundert, daß die Truppen des Imam überhaupt noch Munition haben, bei der fanatischen Lust an der Knallerei. Ob es unsere Eskorte war oder Gruppen, die zu uns stießen, bei jedem kleinsten Aufenthalt passierte das gleiche: Einer der Krieger rannte plötzlich davon, stellte ein Dutzend Steine in fünfhundert Meter Entfernung auf und kam außer Atem zurück. Und dann wurde so lange geknallt, bis keines der improvisierten Ziele mehr sichtbar war.

Ich frage Abdullah, weshalb er soviel schieße, ob er nicht wisse, daß die Patronen von weit herkommen, aus Saudi-Arabien, und daß sie schwer zu beschaffen sind.

„Mir kannst Du nichts weismachen“, sagt sein Lächeln. Laut fügt er hinzu:

„Der Imam ist reich. Viel Geld von König Saud. Auch von Mister Kanada (er meint Kennedy).“

„Irrtum, Mister Kanada hat Sallal anerkannt und gibt Abd el-Nasser sehr viel Geld“, versuche ich zu belehren. Aber Abdullah wiederholt:

„Die Waffen schickt uns Mister Kanada.“

„Er schickt sie an König Saud.“

„Aber wir bekommen sie. In schönen Kisten, darauf reicht Mister Kanada unserem Imam die Hand. ‚Verbrüderung der Völker’ steht darunter, in Arabisch.“

Nassers Frau muß raus

Abdullah weiß alles besser. Er hat sicher die gleichen Kisten gesehen wie wir, auf denen man zwei sich schüttelnde Hände und die von Abdullah richtig gelesene Aufschrift sieht, aber weder Kennedy noch Imam.

„Warum kämpfst Du eigentlich auf seiten des Imam?“ frage ich ihn.

„Um Nassers Frau aus dem Land zu jagen.“

„Nassers Frau. Ist die hier?“

„Ja, die Republik.“

Ich hatte für Augenblicke vergessen, daß wir im Mittelalter sind. Eine Staatsform hat für diesen einfachen Mann natürlich keinen Sinn. Für ihn gibt es Menschen, die Macht ausüben. Nasser in Ägypten, Mister Kanada in Amerika. König Saud in Arabien, und früher war es der Imam im Jemen. Jetzt ist es Sallal, ein General, den jeder kennt, und die Djumhurija – die Republik, von der man zum ersten Mal hört. Niemand hat sie bisher gesehen. Sie ist mysteriös, verschleiert wie eine Frau. Ägyptische Soldaten kämpfen für sie. Sollte sie etwa die Frau Nassers sein? Gewiß, denn Nasser kann nicht selber herkommen, er muß in Kairo bleiben, um dort zu herrschen. Also raus mit der fremden Dame und ihren gepanzerten Truppen. Das wäre ja noch schöner: stolze Krieger und freie Stämme von einer fremden Frau kommandieren zu lassen.

Diese Ansicht ist natürlich nur unter den primitiven Männern der Bergstämme verbreitet, wo selbst das Transistorgerät noch nicht hingefunden hat, um eine Brücke zur modernen Welt zu schlagen. Die Scheichs, Emire und Stammesältesten wissen jedoch, worum es geht.

Der wichtigste aller Emire ist Prinz Hassan, auf dessen Gebiet wir hier sind. Er ist der Onkel des Imam, mit dem er sich nie verstanden hat. Schon unter der Herrschaft seines Bruders, der ihn zum Vizekönig der Nordprovinzen gemacht hatte, war er unzufrieden und strebte zur Macht. Als sein Bruder starb und dessen Sohn, El-Badr, nach einwöchiger Herrschaft gestürzt wurde, eilte Hassan nach Saudi-Arabien, an die Grenze seines jetzt republikanischen Vaterlandes, um den Widerstand gegen die Revolutionäre zu organisieren.

Von überall her stießen jemenitische Prinzen zu ihm. Junge Männer, die in Europa studierten. Sie murmelten heilige Schwüre, ließen die Bärte wachsen und wurden über Nacht die Führer bärtiger Landsknechte. Auch sie hatten unter dem alten Imam Achmed gelitten und gehofft, nach seinem Tod ihr Land ins zwanzigste Jahrhundert führen zu können. Einige von ihnen waren sogar Bewunderer Nassers und Verfechter eines arabischen Sozialismus. Sie hatten nie wie „orientalischen Prinzen“ gelebt. Mit ungefähr fünfhundert Mark mußten sie ihr Leben und ihre Studien bestreiten. Jetzt fanden sie sich an den Grenzen eines Landes wieder, von dem sie nur die Hauptstadt kannten und das seit Jahrhunderten von den Männern ihrer Familie in einem mittelalterlichen Korsett gehalten worden war.

Exil nicht gefragt

Fast allein, mit lächerlich geringem Schutz ist jeder von ihnen bis tief in den Jemen vorgedrungen, um die Stämme zum Kampf aufzurufen und sich selbst an die Spitze der ausgehobenen Truppen zu stellen. Ohne Leibwache, ohne andere Waffen als ihren Namen und ihren Mut. Hierdurch unterscheiden sie sich von anderen orientalischen Königen und Prinzen, die beim ersten Schuß ihr Land verlassen und sich auf ihre dicken Bankkonten in der Schweiz zurückziehen.

Auch diesen Prinzen wurden von verschiedenen interessierten Gruppen goldene Brücken ins Exil geschlagen. Alle lehnten sie ab. Selbst die früheren Freunde Nassers, junge Männer, die Ärzte, Ingenieure und Volkswirte werden wollten und von einem modernen Leben träumten. Statt in einer Luxusvilla am Genfer See schlafen sie auf der Erde, essen mit den Fingern und trinken Wasser aus schmutzigen Pfützen. Sie lehnen ihr Land und seinen Lebensstil nicht ab, obwohl sie unsere Zivilisation geschmeckt haben. Das kann nicht einfach sein, besonders wenn Nasser, das frühere Idol aus Ägypten, Napalmbomben auf sie wirft und einen Preis auf ihren Kopf setzt.

Wenn Nasser nicht geschossen hätte …

Wenn Nasser nicht geschossen hätte …

Ägyptische Bomben, zerstörte Häuser, sind die besten Alliierten des Imam. Sie haben die Republik diskreditiert – und ihm Freunde gebracht.

Auch religiöse Gründe erklären seinen Vormarsch: Die Stämme des Nordens gehören zur Sekte der Schiiten, die an einen Imam glauben, während ein geistliches Oberhaupt nicht ins religiöse Konzept der Sunniten paßt, die im republikanischen Süden ansässig sind.

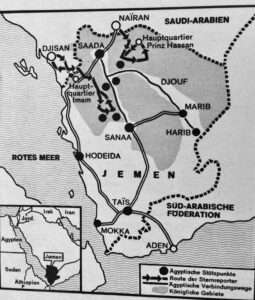

Die Fronten des Krieges entsprechen annähernd dieser religiösen Teilung des Jemen

… säße der Imam nicht mehr im Jemen

In seiner Höhle empfängt der Imam berühmte Scheiche. Sie kommen aus allen Gebieten des Jemen, um ihm zu huldigen. Nachdem sie ausgiebig Qat gekaut haben (ein leichtes Rauschgift) und bester Stimmung sind, schwören sie ihm hoch und heilig Treue. Nasser und Sallal werden verflucht, Allah und der Prophet als Zeugen angerufen. Dann wird um Waffen gefeilscht. Die Stämme wollen rechtzeitig auf der Seite des Stärkeren sein. Und der ist im Augenblick offensichtlich der Imam

„So hatten wir uns den arabischen Sozialismus nicht vorgestellt“, erklärt mir Prinz Ibrahim, noch vor einigen Monaten ein fanatischer Anhänger Nassers. „Wir müssen unseren eigenen Weg gehen und dabei der mittelalterlichen Gesellschaftsstruktur unseres Landes Rechnung tragen. Das ist unmöglich, wenn der Jemen zum Exerzierplatz ägyptischer Militärs wird. Ich habe fest an den großen arabischen Bruder geglaubt, der berufen ist, die unfreien und rückständigen Brudervölker zu erlösen. Aber dieser Mythos ist endgültig zerstört. Nicht nur für mich. Für fast alle, die hier nach Reformen dürsten und in Ägypten ein Vorbild sahen. Nasser hat sein wahres Gesicht gezeigt. Kann man an einen Bruder glauben, der rücksichtslos Bomben auf Frauen und Kinder wirft, auf Araber, die er vorgibt, befreien zu wollen?“

„Wollen Sie die alte Ordnung wiederherstellen?“ frage ich.

„Um Gottes Willen. Dieser Krieg darf nicht vergeblich sein. Wir haben gründliche Reformen nötig, und wir werden sie durchführen.“

„Wird die ältere Generation nicht verbissen am alten festhalten?“

Er umgeht die Antwort. „Alle Prinzen haben sich zusammengefunden. Wir haben beschlossen, jeden inneren Zwist ruhen zu lassen, bis die Ägypter aus dem Land gejagt sind.“

„Und während dieser Zeit habt Ihr König Saud zum Schiedsrichter Eurer eventuellen Meinungsverschiedenheiten ernannt.“

„Woher wissen Sie das?“

„Ich war in Er Riad.“

Prinz Ibrahim lächelt. Trotz des Bartes und der Haare, die er laut heiligem Schwur erst nach der Einnahme Sanaas schneiden darf, sieht er wie ein Kind aus. Er ist der Sekretär des Prinzen Hassan, des „alten Fuchses“, wie man ihn nennt, der jetzt Ministerpräsident und Kriegsminister der königlichen Regierung ist. Im Schatten eines großen Felsblocks wartet er auf unseren Besuch. Ich bin gespannt, ob er Marie-Claude die Hand geben wird, denn er hat den Ruf eines Stockkonservativen und Feindes alles Ausländischen.

Ein höflicher Frauenhasser

Als vor Jahren eine in Sanaa ansässige französische Ärztin ihn um die Erlaubnis bat, sich seinem Gefolge auf einer kurzen Reise ins Innere des Landes anschließen zu dürfen, stellte er zwei Bedingungen: Sie durfte keine Hosen tragen und nicht mit ihm sprechen.

Claude hat Hosen an und diskutiert leidenschaftlich gern, besonders über Politik und mit Männern, die Frauen verachten. Ich mache mich also auf alles gefaßt und drücke die Daumen. Aber der „alte Fuchs“ verdient seine Spitznamen zu Recht. Er springt auf, schüttelt Claude herzlich die Hand und sagt, wie glücklich er sei, sie als erste ausländische Frau begrüßen zu können, die je den Hohen Jemen besuchte.

„Stellen Sie sich vor“, fügte er lächelnd hinzu, „als der Bote die Ankunft von zwei Journalisten verkündete, stockte er plötzlich und meinte, was er jetzt zu sagen habe, dürfe nur ich hören. Er näherte sich meinem Ohr und flüsterte: ‚Ich glaube, einer davon ist eine Frau.’ Ja, es ist ungewöhnlich, eine Frau in einem Kriegslager zu sehen – aber seien Sie herzlich willkommen.“

Er lädt uns ein, neben ihm Platz zu nehmen, und wieder stellt sich das Problem, das ich während der ganzen Reise nicht lösen konnte: bequem zu sitzen. Hier gibt es keine Stühle. Man lebt auf der Erde.

Während diese Männer ihre Beine wie Gummikissen unter ihren Hintern schieben, weiß ich nie, was ich mit meinen anfangen soll. Versuche ich den Schneidersitz, dann schlafen meine Beine bald ein, und ich komme kaum noch hoch, wenn es weitergeht. Strecke ich sie von mir, dann stolpern Boten, Krieger und Prinzen darüber. Setze ich mich auf die Fersen, dann verstoße ich gegen das Protokoll, denn nur Untergebene nehmen diese demütige Haltung ein. Es ist schwierig, ungeübt auf der Erde herumzukriechen, ohne seine Würde zu verlieren. Ich suche deshalb eine kleine Erhöhung zum Sitzen und einen Halt für meinen Rücken, während Prinz Hassan meine ersten Fragen beantwortet.

„Ja“, meint er, „es bestehen Gründe zu großem Optimismus. In drei Monaten können wir in Sanaa sein. Mein Sohn Abdullah kämpft schon mit dem Stamm der Khaulan am Rande der Stadt. Es scheint mir jedoch verfrüht, Sanaa schon jetzt anzugreifen. Wir fürchten, daß die Ägypter die Stadt bombardieren, sobald sie in unsere Hände gefallen ist. Das tun sie immer, wenn wir eine Ortschaft erobern.

(Die schwarzen Punkte kennzeichnen die ägyptischen Stützpunkte)

Deshalb ziehen wir es vor, die ägyptischen Stellungen einzukreisen, aber nicht zu nehmen. So ersparen wir der Zivilbevölkerung große Verluste. Es dauert etwas länger, aber wir werden doch zu unserem Ziel kommen.“

„Sind schon viele Ortschaften zerstört?“

„Ungefähr fünftausend Häuser. Deutschland könnte helfen, sie wieder aufzubauen. Was meinen Sie?“

„Die Bundesrepublik hat die Republik anerkannt.“

„Na, wenn schon. Sie wird uns anerkennen, wenn wir gesiegt haben. Ich habe übrigens einen alten Vertrag mit Krupp, den ich selber ausgehandelt und unterschrieben habe. Meine Kopie ist verbrannt. Aber Krupp wird sicher seine Kopie haben, die wir nach dem Krieg bestätigen können.“

Sozialismus – ein böses Wort

Prinz Hassan will wissen, was draußen in der Welt passiert, von der er seit Monaten abgeschnitten ist. Er fragt, wie es nach den Staatsstreichs im Irak und in Syrien um die Vereinigte Arabische Republik steht. Ich erzähle ihm, daß ich vor kurzem noch in Damaskus gewesen bin, wo ich einen alten Freund besucht habe, Michel Aflak, den Chef der Baath-Partei, die jetzt in beiden Ländern an der Macht ist. Er wird immer lebhafter und ungezwungener. Er hüpft auf seinen Gummibeinen herum und ruft:

„Erzählen Sie schnell. Was will der Baath?“

„Die arabische Einheit“, sage ich, „aber nicht unter der Herrschaft Nassers. Sie will gleichberechtigte Mitsprache aller beteiligten Länder, ein ‚kollegiales Direktorat’ und nicht die ägyptische ‚Arabische Sozialistische Partei’ als Einheitspartei des Vereinigten Arabiens, sondern ein Mehrparteiensystem.“

„I agree, I agree“ – einverstanden – jubelt er, „hat Aflaq Ihnen auch Geheimnisse anvertraut?“

„Ja“, sage ich lächelnd, „daß er sich mit allen Mitteln dem Imperialismus Nassers widersetzen wird.“

„Großartig, ein mutiger Mann. Genau wie wir.“

„Mit einem Unterschied, königliche Hoheit. Aflaq kämpft für Fortschritt und Sozialismus.“

Prinz Hassan läßt sich nicht aus dem Konzept bringen.

„Sozialismus ist ein böses Wort – aber Fortschritt, ja, Fortschritt ist auch mein Programm. Ich werde mich sicher mit Aflak verstehen.“

Prinz Hassan muß sich sehr geändert haben. Er, der Erzkonservative, der Männer umbringen ließ, weil sie Alkohol tranken, der die Regeln des Korans zu den Gesetzen des Staates machte, spricht von Fortschritt und von Programm. Oder ist er nur ein guter Schauspieler, der weiß, wie man Public Relations macht?

Ich glaube nicht. Es scheint eher, als habe er sich diese Reformpläne zu eigen gemacht, um die jungen Prinzen zu beruhigen und seinen amerikanischen Freunden zu gefallen.

Der alte Fuchs

Der alte Fuchs

so nennen die königlichen Krieger den Prinzen Hassan. Er ist der Onkel des Imams, der Oberkommandierende der Truppen und der Ministerpräsident.

Ein wichtiger Mann mit Hunger nach Macht

Ist Kennedys Politik falsch?

Der Krieg im Jemen betrifft vor allem die Vereinigten Staaten. Sie haben die republikanischen Regime anerkannt und Präsident Nasser durch massive Wirtschaftshilfe erlaubt, seinen kostspieligen Feldzug im Jemen zu finanzieren. Damit haben sie zum ersten Mal offiziell gegen ihre traditionellen Freunde in der arabischen Welt Stellung bezogen: gegen die Könige von Saudi-Arabien und Jordanien.

Diese radikale Neuorientierung der amerikanischen Politik entspricht der Einstellung Kennedys gegenüber den Entwicklungsländern. Seine Regierung will nicht mehr, wie ihre Vorgänger, in China, Vietnam, Korea usw. der Verbündete korrupter Oligarchen sein, sondern jene fortschrittlichen Kräfte unterstützen, denen die Zukunft zu gehören scheint. Der Krieg im Jemen nahm jedoch eine unvorhergesehene Wendung: Die ägyptischen Truppen konnten den Widerstand der Königstreuen nicht brechen, und Washington hatte alte Freunde verärgert, ohne politische Erfolge verbuchen zu können.

„Natürlich“, rufen seine Gegner von der Republikanischen Partei der USA, „wir haben es immer gesagt. Es ist Selbstmord mit Revolutionären zu paktieren.“

In Er-Riad trafen wir amerikanische Politiker, die uns diesen Satz voller Freude an den Kopf warfen; eingefleischte Lobbyisten, die den Prinzen Hassan und seine Freunde unter ihre Fittiche genommen haben und in Amerika vertreten. Sie machen keinen Hehl aus ihren Meinungen und Plänen. Sie wollen die öffentliche Meinung gegen Kennedys Entwicklungspolitik mobilisieren und im Kongreß zur Sprache bringen, daß Amerikas Wirtschaftshilfe im Jemen als Napalm von Himmel fällt und das Ansehen der Vereinigten Staaten untergräbt.

Der Jemen soll ihnen dazu dienen, Kennedys neuen Kurs in allen Entwicklungsländern unter Beschuß zu nehmen und nach Möglichkeit zu torpedieren. Das wenigstens erzählten sie uns.

Sie vergessen jedoch, daß der Jemen nicht mit anderen Entwicklungsländern zu vergleichen ist. Hier ist die Uhr der Geschichte im zehnten Jahrhundert stehengeblieben. Es gab keine Kolonialherrschaft, kaum Kontakte mit der Umwelt. Um die Städte ziehen sich nicht, wie in Afrika, Indien oder Südamerika, jene unheimlichen Elendsgürtel von Siedlungen entwurzelter Bauern und verhungerter Gelegenheitsarbeiter, die ungeduldig auf die Stunde der Abrechnung warten.

Von „kommunistischer Gefahr“ kann schon gar nicht die Rede sein. Im Jemen überlebt eine Stammesgesellschaft patriarchalischer Gliederung, für die keine unserer gängigen historischen Analysen und politischen Klischees zutreffen kann. Solche Ideen liegen hier nutzlos herum wie Elektrokühlschränke in einem Land ohne Elektrizität.

Aber das schienen unserer Bekannten in Er-Riad nicht hören zu wollen. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese Herren unter der Hand ein paar Waffen an die königlichen Truppen liefern, um so ihre These etwas zu untermauern, daß Kennedy fehlgeht, wenn er Sallal und Nasser wirtschaftlich und diplomatisch unterstützt. Prinz Hassan ist der erklärte Kandidat dieser amerikanischen Politiker. Deshalb muß auch er ein wenig fortschrittlich tun, denn Männer vom Typ des alten Tyrannen Achmed finden selbst bei Senatoren aus dem tiefsten Süden der USA kaum noch Unterstützung.

Als ich Prinz Hassan andeute, was seine amerikanischen Freunde uns in Er-Riad erzählt haben, lächelt er nur verschmitzt und wechselt das Thema.

Einen König gegen Quittung

Erst spät in der Nacht, als wir im Zelt unser Gespräch weiterführen, sagt er in einem anderen Zusammenhang: „Die Politik ist ein kompliziertes Geschäft, lieber Herr, man muß auf mehreren Brettern spielen, aber im rechten Augenblick die Seite des Stärkeren wählen. Wir sind die Stärkeren, deshalb spielen immer mehr Leute auf unserer Seite.

Diese Konzeption des politischen Spiels ist besonders zutreffend für den Jemen. Als wir nach mehreren Tagesmärschen und einem erneuten Flug durch Saudi-Arabien im Hauptquartier des Imam ankommen, wird uns die Philosophie des Prinzen Hassan erläutert.

Hier, vor einer großen Höhle, in welcher der Imam sich vor den ägyptischen Bombern versteckt, sitzen die Scheiche und Abgeordneten der Stämme und warten, empfangen zu werden. Sie bringen ihre Huldigung und das Versprechen, für den Imam zu kämpfen.

Aber was treibt sie dazu, sie, die unter dem alten Imam gelitten haben, der sie bekämpfte , wenn er es für nötig hielt, und ihre Väter hinrichten ließ, wenn es ihm Spaß machte?

Das Bedürfnis auf der Seite des Stärkeren zu sein. Viele haben es offen zugegeben. Die Stärke fängt mit Gottes Schutz an, oder mit Glück.

Als man den Imam tot glaubte, gab es kaum noch Royalisten. Die Republik hatte gewonnen, also war man für sie. Als er jedoch aus Sanaa entkam und heimlich von Dorf zu Dorf reiste, um sich in Saudi-Arabien in Sicherheit zu bringen, gab es niemanden, der ihn abwies oder sogar die Hand gegen ihn erhob. Er war gerettet – von Allah natürlich. Er stand also unter höchstem Schutz. Ein Kind des Glücks. Und wem das Glück lacht, dem gehört die Zukunft. Unter seinen Stern muß man sich stellen. So unterschrieben die Verantwortlichen eines jeden Dorfes ein Papier, auf dem sie erklärten, den König lebend empfangen und unbeschädigt ans nächste Dorf weitergegeben zu haben.

Treue – nur gegen Gewehre

Aber das ist nicht das einzige Kriterium der Stärke. Es gilt nur für solche, die glauben oder abergläubisch sind. Die anderen spielen eifrig auf allen Brettern, bis feststeht, wer gewonnen hat. Dieser Augenblick scheint jetzt gekommen zu sein. Deshalb drängt man sich hier in den dunklen Höhlen wie in einer Untergrundbahn vor der Abfahrt des letzten Zuges.

„Ich habe von Sallal zweihundert Gewehre bekommen, um auf seiner Seite zu kämpfen“, erzählt mir ein weißbärtiger Scheich mit verschmitztem Lächeln. „Vom Imam dreihundert.“

„Und für wen kämpft Ihr Stamm jetzt?“

Er kratzt sich verlegen am Kopf. Für den Imam natürlich. Aber im Augenblick scheint er böse mit uns zu sein, denn wir haben die Ägypter ohne Widerstand in unser Gebiet einmarschieren lassen.“

„Dann stehen Sie doch auf seiten der Republik.“

„Aber nein. Verstehen Sie doch. Die Ägypter haben auch Gewehre. Die können wir aber nur bekommen, wenn wir die Soldaten umbringen. Ohne sie in unser Gebiet zu lassen, geht das nicht, und die Beute würde in andere Hände fallen. Begreifen Sie?“

„Ja, ich begreife. Ob aber auch der Imam Verständnis dafür hat?“

„Ich glaube schon“, meint er nachdenklich. „Wenn Sie nur wüßten, was ein Gewehr bedeutet.“

Der Krieg im Jemen wird zum großen Teil durch Überlegungen dieser Art entschieden. Es ist ein großer Kuhhandel. Stämme schlagen sich zu dem, der die größten Chancen auf den Sieg hat. So kommen ganze Gebiete kampflos in die Hand der Königlichen.

Gewiß spielt der Haß auf die Ägypter eine große Rolle. Gewiß ist auch die Tatsache wichtig, daß die Stämme des Nordens zu den Schiiten gehören, einer Richtung innerhalb des Islam, die an Imamen festhält, während ein geistliches Oberhaupt nicht ins religiöse Konzept der Sunniten paßt, die im republikanischen Süden ansässig sind. Aber entscheidend ist das nicht. Die Waffen aus Saudi-Arabien, das arabische Geld, das wir in den Händen aller Soldaten sahen, sind überzeugendere Argumente als religiöse Gepflogenheiten oder der Haß auf die Ausländer.

Lagerleben – süßes Leben

Das Hauptquartier des Imam gleicht deshalb auch kaum einem Kriegslager. Man fühlt sich eher auf einem Rummelplatz. Im Gebiet des Prinzen Hassan gab es eine gewisse Autorität und einen Hauch von Disziplin, für die wahrscheinlich die viertausend Freiwilligen verantwortlich sind, die in Saudi-Arabien ausgebildet worden sind. Hier hingegen amüsiert man sich, so gut es geht.

Im Mittelpunkt steht das Qat, die rauschgifthaltigen Blätter eines Baumes. Man kaut sie und schiebt sie in die Backe. So gelangt der Saft langsam durch die Schleimhäute ins Nervensystem. Dort erregt er Wohlbehagen, Überschwenglichkeit, Diskutierlust und Schlaflosigkeit. Alle kauen Qat, von morgens bis abends. Selbst die Kinder und der Imam. Die Wangen sehen aus, als warte ein furchtbares Zahngeschwür auf das erlösende Messer des Arztes. Und die Augen, meist mit Kohle geschminkt, haben den stumpf-abwesenden Ausdruck innerer Glückseligkeit.

Zum süßen Lagerleben gehören auch Knaben von zwölf bis sechzehn Jahren. Sie tragen noch kein Gewehr und keinen Bart. Zu jeder Gruppe von Kriegern gehören solche Jungen. Sie schaffen Qat herbei, bringen Tee, wechseln dreimal täglich Kleidung und Turban. Sie sind kokett und sprechen mit hoher Stimme. In einer Welt von Männern sind sie die Mädchen für alles.

„Unsere Kriegsführung und unser Lebensstil müssen Ihnen grotesk vorkommen“, meint ein Prinz aus dem Gefolge des Imam, „hoffentlich urteilen Sie nicht zu streng.“

Hier kann niemand von uns urteilen. Oder wer würde sich anmaßen, die Welt Attilas oder Karls des Großen aus unserer Perspektive zu kritisieren?