Stern, Heft 48, 2. Dezember 1962

Nach ihrer Freilassung berichten Gordian Troeller und Claude Deffarge:

Diesmal hatten wir sämtlicher Rekorde geschlagen: Am Dienstag, dem 30. Oktober, waren wir noch in Hamburg – am Mittwoch, dem 31. Oktober, um 16:00 Uhr, landeten wir bereits in Havanna. „Cuba territorio libre de America“ – „Kuba, das freie Land Amerikas“, steht in großen Buchstaben auf dem Dach des Flughafengebäudes. Am Fuße der Gangway spielen Gitarristen in bunten Blusen eine Rumba. Als wir vor zwei Jahren hier ankamen, waren es sieben, die uns hier mit kubanischen Rhythmen willkommen hießen. Einige Monate später waren es fünf. Heute sind es nur noch zwei.

„Die anderen sind mobilisiert“, sagt man uns, „sie kämpfen für ein freies Kuba.“

Auch den Rum gibt es nicht mehr, der jedem Reisenden kostenlos angeboten wurde. „Wir sind im Krieg“, lautet die Erklärung.

Seit Beginn der Krise ist es der zweite Flug von Mexiko nach Havanna. Nur fünfzehn Passagiere kommen mit uns an. Diplomaten, Kubaner und eine Gruppe von fünf ostdeutschen Sportlern werden schnell durch Paß- und Zollkontrolle geschleust. Wir müssen warten. Wir, das sind sechs westliche Journalisten: zwei Kanadier, ein Japaner, ein Engländer, meine Kollegin Claude Deffarge und ich.

„Sie müssen verstehen“, sagt man, „die Situation ist ernst. Es geht auf Leben und Tod. Wir müssen wachsam sein.“

Die Wachen des Flugplatzes scheinen jedoch anderer Meinung zu sein. Während die Empfangsmusiker üben, tanzen uniformierte Mädchen und Soldaten wilde Cha-Cha-Chas. Dabei fliegen Maschinenpistolen und Revolver durch die Luft, als seien es harmlose Taktstöcke. Es würde mich nicht wundern, wenn der Rhythmus mit Schüssen untermalt würde. In jedem anderen Land der Welt säßen diese jungen Mädchen und Männer längst hinter Gittern oder vor dem Kriegsgericht. Allein der Schnitt der Uniformen würde zu Disziplinarstrafen führen. Die Hosen der Frauen sind ganz eng auf Maß geschneidert, wahrscheinlich mit Draht, denn sonst müssen sie platzen bei diesen üppigen Hintern, die selbst die Amerikaner „the sexiest of the world“ nennen. Ich verstehe, warum die kubanischen Schneider sich „anatomische Maßschneider“ nennen.

Claude Deffarge zückt ihre Kamera. Ein Polizist springt dazwischen: „Um Gottes willen, keine Fotos. Das ist ein Attentat auf unsere Sicherheit.“

Wir machen darauf aufmerksam, daß die tanzenden Waffen viel eher eine echte Bedrohung unserer Sicherheit seien. „So ein Ding geht schnell los.“

Man lächelt stolz. „Wir Kubaner haben keine Angst.“

Die Herren der Polizei lächeln nicht mehr, als sie unsere Gruppe sechs Stunden später mit einem VW-Bus ins Hotel Capri fahren. Im neunten Stock dieses Wolkenkratzers wird jedem von uns ein Zimmer zugeteilt. Wir wissen immer noch nicht, ob wir frei oder verhaftet sind, ob wir arbeiten dürfen oder ausgewiesen werden.

Erst als wir uns wieder alle vor dem Fahrstuhl treffen, um ins Restaurant zu fahren, erklären uns zwei bewaffnete Polizisten, daß wir die Etage nicht verlassen dürfen.

„Können wir telefonieren?“

„Nein.“

„Wenigstens unsere Botschaften verständigen?“

„Nein.“

„Warum sind wir verhaftet?“

Unsere Wachen schauen sich hilflos an und zucken die Achseln.

„Wir wissen von nichts. Wir haben nur Befehl, Sie zu bewachen.“

„Und wenn wir einfach die Treppe hinunter gehen?“

„Dann müssen wir Sie daran hindern und schießen, wenn es nötig ist.“Wir sind zu müde, um uns wirklich aufzuregen. Und die Wachen sind zu nett. Sie besorgen uns sogar belegte Brote und bulgarischen Rotwein aus einem gegenüberliegenden Nachtlokal.

Ich sinke ins Bett und schlafe wie ein König. Kein Wunder: „Diese Etage ist für Hochzeitsreisende reserviert“, erklärt der Ober am nächsten Morgen. In weißer Uniform mit goldenen Tressen serviert er mir das Frühstück ans Bett: Fruchtsaft, Kaffee, Toast, Marmelade. „Eier und Butter gibt es leider nicht mehr“, meint er. „Auch auf Milch müssen Sie verzichten. Fidel hat angeordnet, daß jedes Kind pro Tag einen Liter Milch erhält. Da bleibt nichts für die Erwachsenen übrig.“

Nach dem Frühstück halten wir Kriegsrat. Und das Spiel beginnt, der ewige stündliche Kampf, der nie aufgehört hat, seit es Gefangene und Wächter gibt.

Unsere Hauptsorge: der Außenwelt mitteilen, daß wir verhaftet sind. Die Botschaften einschalten, damit sie unsere Freilassung erwirken. Wir schreiben also unsere Namen auf einen Zettel und werfen ihn aus dem Fenster. Der Mann, der gerade vorübergeht und ihn aufheben will, wird verhaftet und abgeführt. Wenige Minuten später erscheinen vier Polizisten und schließen unsere Fenster so, daß wir sie nicht mehr öffnen können. Wir protestieren. Sie sagen kein Wort. Unsere Wachen bleiben genauso freundlich wie zuvor.

Einer unserer Kollegen hat ein Radio. Über einen amerikanischen Sender erfahren wir, daß schwedische Journalisten, die soeben in New York angekommen sind, ebenfalls im Hotel Capri gefangen gehalten waren. „In allen Zimmern sind Mikrofone versteckt“, heißt es in ihrem Bericht.

Wir tasten die Wände ab. Wir demontieren die Lampen, das Telefon, die Ventilatoren. Alles, was Draht hat, wird sorgfältig untersucht. Wir finden nichts. Doch – als wir eine Telefonlitze bis in die Wand verfolgen, entdecken wir, daß auch die Leitung der oberen Stockwerke und des Nebenzimmers hier durchgehen – und es klingelt förmlich in unseren Köpfen. Wir haben zwar keine Mikrofone gefunden, aber hier liegt die einzige Möglichkeit, mit der Außenwelt in Verbindung zu treten.

Die Überlegung ist einfach. Wenn es uns gelingt, die drei Drähte unserer Leitung mit den drei Drähten eines anderen Zimmers zu koppeln, dann wird in der Telefonzentrale die Nummer dieses Zimmers aufleuchten, sobald wir den Hörer abheben, und die Telefonistin wird ahnungslos die von uns gewünschte Nummer wählen.

Unser erster Versuch mißlingt. Im angezapften Zimmer wird gerade telefoniert – auf Russisch.

Hotel Gefängnis „Capri„.

In zehn Tagen Haft überlegten Claude Deffarge, Gordian Troeller und der kanadische Journalist Dawn North, wie sie Verbindung mit der Außenwelt bekommen könnten. Die einzige Unterhaltung war ein Pfennigspiel, das ihr kanadischer Freund ihn beibrachte. Die Hotelzimmer waren luxuriös, aber auf dem Flur wachten Revolutionäre

Bevor wir einen erneuten Versuch unternehmen können, müssen wir warten, bis das Nebenzimmer leer ist. Wir halten abwechselnd Wache. Am Abend entdeckten wir unseren Nachbarn. Ein kleiner Mann mit lustigen Augen, der peinlichst an uns vorbeischaut, denn so haben es die Wachen befohlen: keinen Kontakt mit Gefangenen.

Sofort machen wir uns an die Arbeit. Es klappt. Ich spreche mit der deutschen Botschaft. Meine Kollegen führen lange Gespräche mit ihren diplomatischen Vertretern. Wir rufen sogar eine westliche Presseagentur an und geben unsere Namen durch.

Um unseren ersten großen Sieg zu feiern, bestellen wir Hummer, Wodka und bulgarischen Wein. Unsere Wächter geben unsere Wünsche mit großer Liebe weiter. Betreßte Ober bedienen uns mit weißen Handschuhen. Und alles auf Kosten des kubanischen Staates. Nur die Getränke müssen wir selber bezahlen.

Plötzlich dröhnen schwere Stiefel über den Flur. Wir schleichen zur Tür: Acht schwer bewaffnete Milizsoldaten stehen vor der Tür meines Nachbarn.

„Aufmachen.“ Keine Antwort.

Fäuste trommeln gegen die Tür. „Sofort aufmachen, wir wissen, daß jemand im Zimmer ist.“ Es bleibt still. Nur das Zimmermädchen flüstert: „Der Herr ist schon um sechs Uhr fortgegangen.“

„Dann hat sich jemand in diesem Zimmer versteckt. Von hier aus wurde noch nach sieben telefoniert. Geben Sie den Schlüssel her.“

Mit gezückten Pistolen stürzen die acht Revolutionäre ins Zimmer. Sie kriechen unters Bett, winden sich durch die Schränke, schauen zum Fenster hinaus. Sie stehen sprachlos in einem leeren Zimmer vor einem Telefon, das zwischen 7 und 8 benutzt worden ist, obwohl der kleine Herr mit den lustigen Augen im Erdgeschoß des Hotels an der Bar saß. So jedenfalls berichtete uns die Telefonistin, die zum Stoßtrupp gehört hatte.

Am nächsten Tag hat Claude Deffarge hohes Fieber. Die besorgten Wächter telefonieren sofort mit dem Innenministerium, und zwei Stunden später erscheint ein bebauchter Herren in Uniform, der neben seiner Arzttasche auch einen schweren Colt trägt. – Diagnose: Grippe. Behandlung: Penicillin.

Später kommt eine Krankenschwester der Miliz. Claude bekommt Spritzen, und von Stund an geht es ihr schlechter. Zur Grippe gesellten sich allergische Erscheinungen sonderbarster Art.

Erst als wir nach zehn Tagen freigelassen werden und einen zivilen Arzt hinzuziehen können, erhalten wir eine Erklärung. Claude war mit chinesischem Penicillin behandelt worden, daß sehr oft böse Nebenerscheinungen hervorruft. „Manchmal stirbt man sogar auf der Stelle“, meint der Arzt. „Aber was sollen wir tun. Es gibt kaum noch westliche Medikamente. Für alles, was der Westen uns schickt, will er bar bezahlt werden – und wir haben keine Devisen.“

Am sechsten Tag geht ein schweres Gewitter über Havanna nieder. Auch unsere Etage scheint mit Elektrizität geladen. Es geht einfach nicht mehr. Selbst die Wächter merken, daß der kritische Augenblick gekommen ist. Koste es, was es wolle.

Ich erkläre ihnen, daß wir alles tun werden, um endlich mit den verantwortlichen Stellen in Verbindung zu treten und eine Erklärung über ihr Verhalten zu erzwingen. Mit Gewalt, wenn es nötig ist.

„Wir werden uns einschließen, unsere Betten aus den Fenstern werfen. Wir werden unsere Möbel anzünden und die brennenden Matratzen über die Straße streuen.“

„Ist das ein Ultimatum?“ wollen sie wissen.

„Wenn ihr das so nennen wollt, ja.“

Die Wachen wissen, daß es ernst wird. Sie drohen nicht. Sie beschwichtigen kaum. Sie verlieren kein unnützes Wort mehr. Sie telefonieren mit ihren Vorgesetzten im Polizeipräsidium und wiederholen genau meine Worte.

Zwei Stunden später sitzt der stellvertretende Chef der Polizei vor uns.

„Warum sind wir hier?“ will ich wissen.

„Ihr habt nicht die richtigen Visa.“

„Jeder von uns hatte Mexiko beim kubanischen Konsulat ein reguläres Visum erhalten. Wir sind vollkommen legal hier angekommen.

„Ja“, meinte er, „das stimmt. Leider gibt es jedoch seit einigen Wochen neue Vorschriften, denen zufolge alle Journalisten eine spezielle Genehmigung des Innenministeriums brauchen, um ein Visum zu erhalten. Sie haben diese Genehmigung nicht.“

„Diese Vorschrift hätte ihr Konsul kennen müssen. Nicht wir. Er müßte hier an unserer Stelle sitzen.“

Der kleine Mann mit der schwarzen Lederjacke lächelt zum ersten Mal. Er tut mir fast leid. Er ist hierher gekommen, ohne Bewachung, ohne Revolver, ohne wahrscheinlich selber zu wissen, was er sagen soll und warum wir hier sind.

Irgendjemand hatte am Abend des 31. Oktober beschlossen, uns einzusperren. Oder besser gesagt: Keiner hat es auf sich nehmen wollen, sechs westliche Journalisten frei herumlaufen zu lassen. Es gehört zur beklemmenden Atmosphäre aller totalitären Staaten, daß persönliche Verantwortung zum Schreckgespenst eines jeden wird. Jeder lehnt Entscheidungen ab oder zögert sie hinaus. Der am 31. 10. diensttuende Sicherheitsbeamte hat sich gesagt: „Wenn ich diese ‚Feinde der Revolution‘ frei arbeiten lasse und sie nachher Kuba beschimpfen – was die westliche Presse fast ausschließlich tut -, dann werde ich gerügt, vielleicht entlassen oder sogar der Mitwisserschaft beschuldigt. Morgen kann ja der Kollege entscheiden.“

Und der Kollege sagt sich morgen: „Wenn ich den Entscheid meines Kollegen rückgängig mache und nachher etwas passiert, dann bin ich dran . . .“.

Und so weiter . . .

Der Mann mit der Lederjacke bittet uns, Verständnis dafür zu haben, dass Kuba im Kriegszustand lebt, dass jeden Tag die Invasion stattfinden und der Kampf auf Leben und Tod beginnen kann.

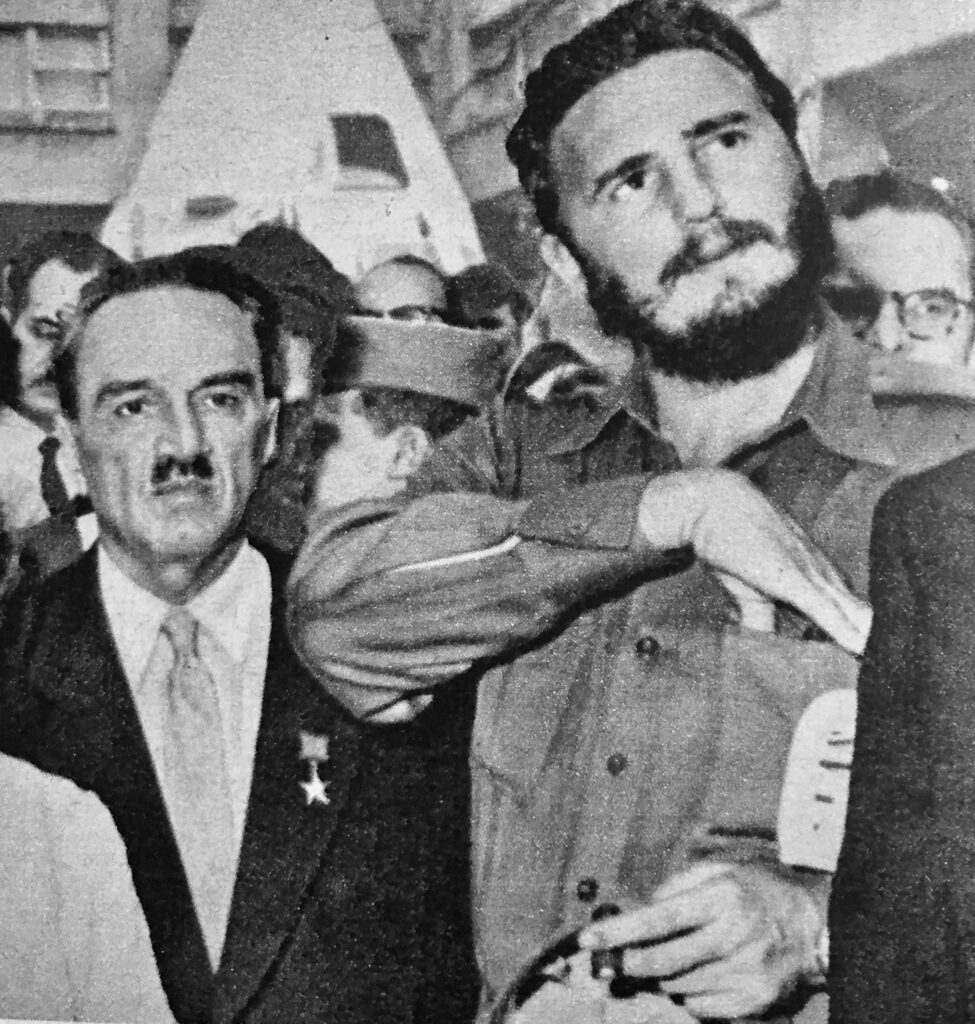

Mikojans Mission bei Castro

War so wichtig, dass er nicht einmal zur Beerdigung seiner Frau nach Moskau zurückkehren konnte. Seine Aufgabe war es, Kuba trotz des Abbaus der Raketenbasis auf der Linie Moskaus zu halten.

Marshall Woroschilow neigt sich an seiner Statt über die tote Frau des stellvertretenden Ministerpräsidenten der Sowjetunion

Vier Tage später werden die Kanadier und der Engländer freigelassen. Da sie von jetzt an nicht mehr mit uns sprechen dürfen, ziehen sie eine Etage höher.

Am nächsten Tag werden auch der Japaner und wir auf freien Fuß gesetzt. Wir dürfen sogar in dem gleichen Zimmer bleiben, aber keine journalistische Tätigkeit ausüben. Auf unseren Spaziergängen durch Havanna werden wir ständig beschattet.

Am nächsten Tag erhalte ich im Außenministerium mit vielen schönen Worten und tausend Entschuldigungen unsere Pressekarten. Als ich jubelnd damit bei Claude ankomme, die immer noch krank im Bett liegt, steht ein Beamter des Innenministeriums vor der Tür und erklärt mir, daß wir Kuba mit der nächsten Maschine verlassen müssen.

„Aber ich habe gerade meine Pressekarte erhalten. Hier, schauen Sie. Sie ist bis zum 28. gültig.“

„Unsinn. Das muß ein Irrtum sein. Sie fliegen alle am Freitag nach Mexiko. Daß Sie nicht wie die anderen im Gefängnis sitzen, verdanken sie nur der Krankheit ihrer Kollegin. Es muss sich ja jemand um sie kümmern.“ Er verbeugt sich höflich. „Wünschen Sie ihr gute Besserung. Wir sehen uns am Freitag am Flugplatz. Sin falta – auf alle Fälle.“

Die wenigen Tagen relativer Freiheit haben es mir natürlich nicht erlaubt, einen Überblick über die Lage Kubas zu gewinnen. Ich weiß nicht, ob die Bodenreform ein Erfolg oder eine Pleite ist, ob die Industrialisierung voranschreitet oder die Wirtschaft vollkommen lahm liegt. Ich weiß nur, daß es unwahr ist, wenn behauptet wird, es gäbe kaum noch Benzin. Jeder kann tanken, soviel er will. Aber es ist schlecht. Die Auspuffgase bilden eine glänzende Fettschicht, die das Überqueren der Straßen zum halsbrecherischen Wagnis macht.

Die meisten Lebensmittel sind rationiert. Anzüge, Kleider und Hemden sind noch frei erhältlich. Eine Männerhose kostet 40 Mark. Eine Jacke 120 Mark, Schuhe sind nur schwer aufzutreiben. Die Frauen kleiden sich immer noch so kokett wie früher.

Die Jugend steht noch begeistert hinter Castro. Die Älteren sind etwas müde geworden. Die andauernde Mobilmachung – sie dauert jetzt schon fast zwei Jahre – hat sie abgenutzt. Der Tag eines Angestellten sieht ungefähr so aus: acht Stunden Arbeit, vier Stunden Wache vor einem Geschäft, einer Bank oder sonst einem Gebäude, das vor Saboteuren geschützt werden soll, zwei Stunden exerzieren. Auf den Plätzen Havannas wird jeden Abend bis spät in die Nacht Krieg gespielt und im Gleichschritt marschiert. Die Frauen zeigen dabei die größte Begeisterung. Am Wochenende schaufeln sie Schützengräben.

Ganz Kuba ist ein großes Kriegslager. Jeder hat sein Gewehr. Fidel Castro übertreibt nicht, wenn er von einem Volk in Waffen spricht. Er muß sich seiner Landsleute sehr sicher sein, sonst könnte er nicht jedem Granaten und Pistolen in die Hand geben.

Die letzten Ereignisse erscheinen eher ein Machtgewinn als eine Niederlage für Castro zu sein. – Einen Mann, der von allen verlassen wird, läßt man nicht allein. Die meisten Kubaner sind nicht nur der Meinung, daß die Amerikaner seit Jahren versuchen, die kleine Insel auf die Knie zu zwingen, sie sind auch überzeugt, dasßdie Russen sie schmählich im Stich gelassen haben.

Die Machthaber versuchen, die antirussische Welle aufzufangen, indem sie mehr denn je ihre Freundschaft zur Sowjetunion beteuern. Sie befürchten, die antirussischen Gefühle könnten leicht zum Nährboden einer antirevolutionären Bewegung werden. Aber wie sie sich auch anstellen mögen, um den Schein einer sozialistischen Front zu wahren, sie sind selber tiefer enttäuscht über die Haltung Chruschtschows als der Mann auf der Straße. Im engeren Kreise machen sie keinen Hehl daraus.

Durch polnische, jugoslawische und brasilianische Journalisten und Diplomaten hatte ich die Möglichkeit, etwas näher in diesem engeren Kreis hineinzuschauen. Hier ist die „sozialistische Front“ seit Langem nur noch ein Mythos. Castro hatte sie erzwungen. Er war überzeugt, nur dann dem Druck der Vereinigten Staaten standhalten zu können, wenn Russland sich so weitgehend in Kuba engagiert, daß ein Angriff auf die Insel zum atomaren Weltkrieg führen muß. Also nicht stattfinden kann. Er wollte Kuba zum Berlin des Ostblocks machen.

Diese Politik hat sich als falsch erwiesen. Das behaupten jedenfalls die Jugoslawen und alle Neutralen, die Castro gern in ihr Lager ziehen möchten. „Chruschtschow“ hat bewiesen, daß ihm Friede lieber ist als Kuba“, sagen sie.

„Halt“, rufen die Polen, und mit ihnen viele Kubaner, „bis jetzt hat er nur bewiesen, daß ihm der Friede wichtiger ist als Raketen auf Kuba.“

Aber all das scheinen theoretische Überlegung zu sein, denn die Hauptfrage bleibt offen: Warum hat Chruschtschow diese große Kuba-Show aufgezogen? In den eingeweihten Kreisen von Havanna spricht man ganz offen darüber. Es handelt sich gar nicht um ernst zunehmende Raketenbasen, sondern nur um eine Ausstellung von Raketen, die eigens für die Kameras der US-Air-Force in freiem Gelände aufgestellt wurden. Und das in wenigen Wochen. Sie wurden sogar ungetarnt am helllichten Tage durch Havanna gefahren.

Chruschtschow wußte nur zu gut, daß diese Raketen während des amerikanischen Wahlkampfes entdeckt würden und Präsident Kennedy zum Handeln zwingen mußten.

Angesichts dieser Tatsache fragt es sich, ob der Westen wirklich so stolz auf seine energische Reaktion sein kann. Denn was Chruschtschow mit diesem Zirkustrick wirklich im Schilde führt, und wer letzten Endes die Initiative hat, wird sich erst in den nächsten Wochen herausstellen.

Eines ist jetzt jedoch schon sicher: Fidel Castro zahlt die Zeche.