Zwischen Kennedy und Castro

Stern, Heft 21, 21. Mai 1961

Der Diktator von Nicaragua ist Luiz Somoza. Er reagiert mit dem Heer, das von seinem Bruder organisiert und geführt wird. Die beiden Brüder erbten die Macht von ihrem Vater. Gleichzeitig hinterließ er ihnen sechzig Millionen Dollar, die er während seiner zwanzigjährigen Herrschaft anhäufen konnte. Nicaragua wurde sein Privatunternehmen, und nun verwalten die Kinder es in seinem Sinne weiter: Sie stecken sich die Taschen voll und haben die Finger in allen einträglichen Geschäften des Landes. Sie sperren ihre Gegner ins Gefängnis und verteidigen ihr väterliches Erbe, indem sie nicht gerade sparsam mit Menschenleben umgehen

Zwei nackte Füße hingen neben meinen Ohren. Der Fluggast, der hinter mir schnarchte, hatte es sich bequem gemacht, indem er seine Beine über meine Rückenlehne baumeln ließ. Indianerfüße sind etwas faszinierendes. Sie reagieren gar nicht wie die unseren. Ich versuchte es zunächst mit etwas einfachem Kitzeln, dann mit Kneifen, zuletzt mit einer Stecknadel, aber es nützte nichts. Um durch die einen Zentimeter dicke Hornhaut hindurchzukommen, hätte ich einen Bohrer gebraucht.Andererseits wollte ich nicht bei meinem ersten Kontakt mit Nicaragua unhöflich werden, dazu noch dreitausend Meter über den Urwäldern, in denen diese Füße wahrscheinlich die Hälfte ihres Lebens zugebracht hatten. Man wird heute so schnell der Rassenvorurteile, des Imperialismus oder des Kommunismus beschuldigt, daß Vorsicht geboten ist. Ich bitte also meine Kollegin Claude Deffarge, mir die Füße vorsichtig vom Hals zu nehmen. Natürlich wacht der Mann auf.

„Fidel“, murmelt er, und dann, als er endlich die Augen aufschlägt: „Pardon, Señor, es soll nie wieder vorkommen.“

„Ich bin nicht Fidel Castro“, sage ich, obwohl man das eigentlich sehen kann.

„Ich weiß, Señor. Fidel ist in Kuba. Sind die Amerikaner?“

„Nein, ich komm aus Europa.“

„Gott sei Dank. Man muß vorsichtig sein, wenn man träumt.“

Als ich wissen will, was er geträumt hat, schüttelte er nur den Kopf und bleibt still. – Da soll man nicht neugierig werden. Ich setze mich neben ihn und rede so lange auf ihn ein, bis er mir seinen Traum erzählt.

„Bei uns haben nur die Missionare Bärte“, sagt er. „Richtige Bärte, sowie Fidel. Die Gendarmen haben keine Bärte. Don Francisco, der Landbesitzer, auch nicht. Bei Indianern wächst keiner. Die Missionare sind die einzigen, und doch sind sie die Freunde des Besitzers und des Hauptmanns. Ich habe geträumt, daß sie unsere Freunde wurden. Sie sahen plötzlich aus wie Fidel Castro und jagten Don Francisco aus dem Dorf. Zum Schluß hatten wir alle Bärte. Selbst die Indianer.“ Er lächelt verlegen und streichelt sein bartloses Kinn. „Aber es war nur ein Traum.“

„Woher wissen Sie denn, wie Castro aussieht“, frage ich, „lesen Sie Zeitungen?“

„Ich kann nicht lesen. Aber in der Goldmine, in der ich arbeite, haben viele von uns ein Bild von Fidel. Auch zu Hause, in meinem Dorf, gibt es ein Bild von ihm. Ich komme gerade aus dem Dorf und gehe wieder in die Mine.“

„Per Flugzeug?“

„Es gibt keinen anderen Weg. Wir fliegen alle. Schauen Sie hinter sich.“

Mehr als die Hälfte der Fluggäste sind barfüßige Indianer.

Als die Maschine in Siuna (im Nordosten Nicaraguas) ausläuft, steigen sie aus. Keiner hat Gepäck. Mein Träumer schwingt seine Schuhe über die Schulter und fragt:

„Sind Sie wirklich kein Amerikaner, Señor?“

„Nein.“

„Dann kann ich ja wieder froh sein. Der Goldmine, in der ich arbeite, gehört nämlich Amerikanern.“

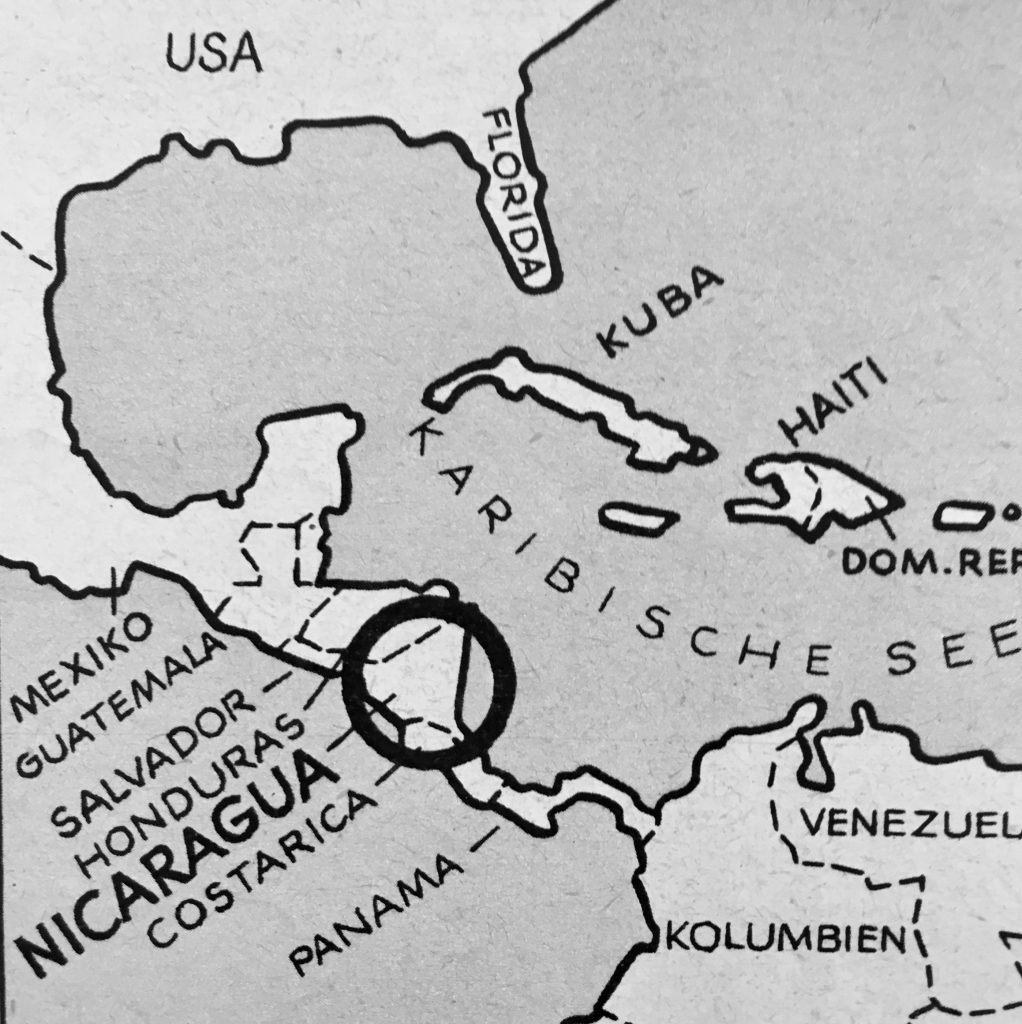

Nicaragua: Ein Land von Seen, Vulkanen und Urwäldern zwischen dem Pazifik und dem Karibischen Meer. So groß wie Griechenland und nur 1.5 Millionen Einwohner: Regierungsform: Diktatur

Der Sprung von einem Indianertransport in eine deutsche Cocktailparty vollzieht sich nicht ohne Schwierigkeiten. Es gelingt mir auch nur mit den Füßen. Der Kopf bleibt irgendwo im Urwald, obwohl ich zum Schluß icht mehr ganz sicher bin, ob ich nicht gerade hier im tiefsten Dschungel wate. Der Vergleich hinkt natürlich, denn die Herren tragen korrekte Zweireiher, die Damen bunte Cocktailkleider.

Ich habe mir fest vorgenommen, nicht von unserer Reise ins Innere des Landes zu sprechen. Armut, Schwindsucht, Ausbeutung, Korruption, Totschlag – denn wenig anderes haben wir gesehen – passen nicht in diese Cocktailparty. Ich halte also tapfer mein Glas und verbissen den Mund. Es sollte jedoch anders kommen, als ich dachte, und zwar in der Gestalt eines blonden Hünen, der mir plötzlich einen drohenden Zeigefinger zwischen die Augen schiebt:

„Daß sie uns ja keine Schwierigkeiten machen, Sie …“

Mein Gesicht muß furchtbar dumm aussehen, denn er fügt hinzu: „Schauen Sie doch nicht so dämlich, Sie sind doch vom ‚Stern’.“

„Na, und?“

„Na und, na und …“, äfft er. „Der Herr schnüffelt ein wenig, faßt heiße Eisen an, wie man so schön sagt, und wer muß es nachher ausbaden? Wir, denn wir leben hier. Nicaragua ist ein wundervolles Land. Verstanden!“

„Jawohl!“ Ich schlage die Hacken zusammen und präsentiere mein Glas. Er haut seins dagegen.

„Auf Nicaragua“, ruft er. „Dreck gibt es überall, aber hier kann man leben. Prost!“

Ich warte auf ein: „Kehrt marsch“, stattdessen zieht mich eine zarte Frauenstimme vom Kasernenhof in die Botschaftsresidenz zurück.

„Herr W. hat recht“, meint sie. „Wenn Sie sich ein wenig Mühe geben, finden Sie hier zauberhafte Dinge. Sie sollten mal sehen wie die gute Gesellschaft empfängt. Und ohne aufs Geld zu sehen. Die sind hinreißend großzügig. Waren Sie schon auf den Islettas? Nein? Na, das ist fantastisch. Tausend kleine tropische Inseln, die irgendein Vulkan mal in den See gespuckt hat. Faszinierend. Und drum herum schwimmen Haifische, die einzigen Süßwasserhaie der Welt. Ist das nicht aufregend? Wo finden Sie das in Europa? Und die Dienstmädchen sind hier so billig. So was sollten Sie mal schreiben.“

Ich verspreche es hoch und heilig und verkrieche mich in die hinterste Ecke des Zimmers. Dort sitzen drei Herren. Sie sehen wie Diplomaten aus, aber ich kann es nicht beschwören. Ich höre Folgendes:

A.: „Ist es zulässig, meine Herren, daß ein junger Attaché einen größeren Wagen fährt als der Botschafter?“

B.: „Wenn es noch ein deutscher Wagen wäre, ließe sich darüber reden. Aber es ist ein Studebaker.“

C.: „Nein, ein Chevrolet.“

A.: „Was denn, ein Pontiac.“

B.: „ Ein Studebaker, meine Herren, ich habe ihn selber schon gefahren.“

A.: „Meinetwegen. Aber glauben Sie nicht, Bonn sollte energisch eingreifen?“

Be.: „Bonn sollte unseren Herren zunächst einmal höhere Spesengelder genehmigen. Da gibt es doch den Wirtschaftsattaché in Costa Rica, der auch für Nicaragua und Panama zuständig ist und immer unterwegs sein muß. Wissen Sie, wie hoch sein Tagegeld ist? Läppische 60 Mark.“

A.: „Damit kann man hier kaum ein Zimmer bezahlen.“

C.: „Wie stehen wir denn da? Sollen wir etwa unsere eigenen Pfennige opfern, um Bonn zu repräsentieren?“

B.: „Für den Ruf Deutschlands ist das katastrophal.“

Mehr höre ich nicht. Die kleine Frau mit der sanften Stimme zieht mich am Ärmel. „Mein Mann findet es faszinierend, daß sie vom ‚Stern’ sind. Er will Ihnen ein paar Tipps geben. Kommen Sie.“

„Erster Tipp“, sagte der Ehemann mit gläsernen Whisky-Augen, „schießen Sie immer zuerst. Sonst sind Sie schnell ein toter Mann. Zweiter Tipp: Kümmern Sie sich nicht um die Somazas. Sie wissen: der Präsident, sein Brüderchen und Konsorten. Sonst nimmt man Sie hops. Nicaragua ist das Privateigentum der Familie Somoza, und damit hat sich’s. Dritter Tipp: Armut gibt’s hier nicht. Lumpen tragen die Kerle nur, weil es so heiß ist. Vierter Tipp: Das sind faule Hunde. Keiner will arbeiten. Haben Sie das mitgekriegt?“

Ich danke, so gut ich kann, und schleiche zur nächsten Gruppe. Eine Frau mit zwei Männern, die aus Deutschland auf Besuch hier sind.

„So viel Unmoral habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen“, sagt der Mann, dessen Haarschnitt an Nero erinnert. „Die Frauen werfen sich einem buchstäblich an den Hals.“

„Das ist die Erziehung“, meint die Frau. „Die werden systematisch auf Männer abgerichtet, damit sie unter die Haube kommen.“

„Und diese innere Leere.“

„Ja, dieses Fehlen seelischer Werte.“

„Die haben eben keine Kultur“, entscheidet die Frau.

„Nicht einmal zum Flirten genügte es“, lächelt Nero.

„Dazu führt Rassenmischung. Indianer, Spanier, Neger*, wie soll das gut gehen?“

„Wir haben es eben mit Untermenschen zu tun, wenn auch einige Frauen recht appetitlich aussehen.“

„Aber nicht die Armen.“

„Natürlich nicht die Armen.“

„Was halten Sie davon?“ fragt mich die Frau plötzlich.

Bis jetzt habe ich mich gut benommen und jeden Skandal vermieden, besonders mit Betrunkenen. Aber diese sind nüchtern.

„Ich glaube, daß ein einfaches Mädchen aus Bayern oder Niedersachsen ebenso fanatisch versucht, unter die Haube zu kommen, daß es nicht mehr Kultur hat – aber viel weniger Entschuldigungen als ein Mädchen aus Nicaragua.“

„Sie wollen doch nicht eine deutsche Frau mit einer … wie soll ich sagen?“ – Sie schnappt nach Luft – „mit einer Hiesigen vergleichen?“

„Genau das erlaube ich mir zu tun, gnädige Frau. Wenn wir schon mit dem Wort gurgeln, als sei es ein Antibiotikum gegen Allzumenschliches, dann sollten wir wenigstens im Stande sein, diese Menschen aus ihrem Milieu heraus zu verstehen, anstatt sie von unserer Warte aus zu verurteilen.“

Wenn ich Luft gewesen wäre, hätte man nicht besser durch mich hindurchschauen können.

„Jetzt wird man Sie für einen gefährlichen Kommunisten halten“, sagt ein alter Herr und führt mich zu einer Tür. „Ich wohne nun schon 36 Jahre hier. Es ist immer dasselbe. Ob es Deutsche sind oder Franzosen, Holländer oder Amerikaner. Sie sind dem Schock nicht gewachsen. Zuhause ist so ein Hans oder Fritz ein anonymes Würstchen unter Millionen. Werktags wird gestrampelt, Sonntag spazieren gegangen, und für das Selbstbewußtsein sorgt der lokale Fußballklub. Hier ändert sich das mit einem Schlag. Er ist plötzlich einer der oberen Zehntausend; denn die graue Masse der Millionen, zu der er zu Hause gehörte, sind hier zerlumpte, verhungerte, abergläubische Analphabeten, mit denen er nichts mehr gemein hat. Da er lesen und schreiben kann, zählt man ihn zur ‚Elite’. Was in der Heimat ein Traum war, wird hier Wirklichkeit: Die Reichen laden ihn ein. Botschafter drücken ihm die Hand. Wohlhabende Schönheiten reißen sich um ihn. Warum? Nur weil er von ‚drüben‘ kommt. Weil er mehr gelernt hat als der hiesige Durchschnitt, stolpert er die soziale Leiter so schnell herauf, daß ihm schwindlig wird. Natürlich ist er überzeugt, er verdanke dies ausschließlich seinen persönlichen Qualitäten und der Überlegenheit seiner Rasse. Alles Fremde muß also minderwertig sein. Und das, was man selber tut, wird zum absolut Guten: Zähneputzen, Bleistiftführen, Skatspielen, Biertrinken, Jodeln, Beten.“

Der alte Herr scheint ganz aufgeregt zu sein. Er zieht mich in eine dunkle Ecke des Gartens.

„Es ist zum Heulen. Ein Leben lang sehe ich mir das schon an. Glauben Sie mir, mein Herr, ich bin am Verzweifeln. Denn es geht nicht mehr um dumme menschliche Schwächen. Es geht um die Zukunft des Westens. Lächeln Sie nur. Ich weiß wovon ich spreche.

Die Kerle, die sich an dieser und anderen Botschaftsschwemmen volllaufen lassen, sind verantwortlich. Einerseits lehnen sie es ab, das Land zu verstehen, in dem sie leben, – ‚weil man über Dreck nur die Nase rümpfen kann – und im übrigen wäscht man Hemden viel besser in Darmstadt‘. Andererseits haben sie trotz aller Arroganz eines nicht verlernt: den Bückling vor der Obrigkeit, die Ehrfurcht vor der Macht. – Somoza und Konsorten mögen foltern, morden, Gefangene in Löwenkäfige stecken oder zum Scherz Coca-Cola-Flaschen mit Fußtritten in die Hintern von gefesselten Männer treiben. Das stört weit weniger als die Einfältigkeit der Armen. Denn Somoza ist der Präsident. Die Henker tragen Uniform. Und was von oben kommt, ist Recht. Plötzlich ist man nicht mehr der Übermensch von ‚drüben‘, sondern ein kleiner Geschäftsmann, ein einfacher Techniker, ein biederer Importeur. Nur mehr das. Ein braver, unscheinbarer Bürger, der den Gesetzen gehorcht.

Daß man damit die Macht des Diktators unterstützt, spielt keine Rolle. Hauptsache ist, daß man seine Freiheit hat und sein Geld verdient. Und wenn der Diktator trotz ihrer stillen oder offenen Hilfe überrannt wird, stehen sie mit der Hand auf dem Herzen vor den neuen Herren und behaupten: ‚Wir haben von nichts gewußt. Wir sind Ausländer. Fassen Sie uns ja nicht an. Wir schreien um Hilfe.‘

In Kuba haben wir es erlebt. Hier wird es nicht mehr lange dauern. Glauben Sie mir, mein Herr, diese Kerle reiten den Westen ins Verderben. Sie verbreiten in unseren Ländern die Legende von den primitiven Staaten, wo die Fuchtel nötig ist und ein Diktator unvermeidlich. Damit fabrizieren sie sich ein Alibi – vor sich selbst und uns. Aber hier, an Ort und Stelle, hilft kein Gerede. Hier sehen die Menschen, wie unsere Leute sich benehmen und wessen Freund sie sind. Hier wird die westliche Welt an ihnen gemessen. Was dabei herauskommt, können Sie sich vorstellen. – Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die haben wenig Gewicht.“

„Wer sind Sie?“ will ich wissen.

„Ein alter, müder Mann“, sagte er mit so viel Traurigkeit in der Stimme, daß ich unwillkürlich seinen Arm ergreife, um ihn zu stützen.

Auch mein Arm wird gepackt. Der blonde Schöne reißt mich herum. „,Stern’, schreit er, „ich verdurste. Hier sind die Flaschen leer. In der Stadt wird weiter gesoffen. Kommen Sie. Los.“

Das Auto rast den Berg hinunter. Ich sehe noch den grünen Kratersee zur Linken, am Horizont den Momotumba, den höchsten Vulkan von Nicaragua. Dann kann ich meine Blicke nicht mehr vom Kilometerzähler lösen. Bei 130 muß sich reden:

„Wie schnell darf man hier fahren? Blutproben gibt es wohl nicht?“

Hinter mir grölen ein paar Männer. Eine Frau jauchzt vor Vergnügen. Sie geben mir klar zu verstehen, daß sie mich für einen Idioten halten.

Männerfangen ist der Hauptsport der guten Gesellschaft. Die jungen Mädchen haben dazu ausgezeichnete Lassos, die auf täglichen Partys verführerisch geworfen werden: das viele Geld der Eltern, ein wenig Charme, eine gute Erziehung auf amerikanischen Schulen und helle Haut. Da der Reichtum des Landes in wenigen Händen liegt, ist die Wahl begrenzt und die Konkurrenz groß

Der Hüne tritt noch mehr aufs Gas. Seine Stimme klingt väterlich, als er sagt: „Sie kennen dieses Land eben nicht, mein Lieber. Besoffen fahren ist natürlich verboten, rasen auch. Aber das gilt nur für die kleinen Fische. Wenn u n s so ein Plattfuß Indianer schnappt, kriegt er ein paar Kröten und hält die Schnauze.“

In der Hauptstraße steige ich aus. Sie heißt Roosevelt, zum Andenken an den einzigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der versucht hat, „ein guter Nachbar“ zu sein. Im Stil gleicht sie der Geschäftsstraße einer norditalienischen Vorstadt; im Bild einer Kneipengasse am Montagmorgen: Sie ist leer – dabei ist es erst zehn Uhr abends.

Man hat mir gesagt, daß es gefährlich sei, nachts zu Fuß durch Managua zu gehen. Die Zeitungen berichten täglich von Überfällen. Es scheint also zu stimmen. In einigen Bezirken der Stadt haben die Einwohner sogar zur Selbsthilfe greifen müssen und kleine Bürgerwehren geschaffen, die nachts patrouillieren. Gegen Diebe, Vagabunden und verhungerte Landarbeiter sollte die Polizei eigentlich genügen. Aber wer schützt gegen beutelustige Polizisten und Soldaten, denen Somoza eine gewisse Freiheit zugesteht. Regimetreue muß bezahlt werden; und warum in die Staatskasse greifen, wenn es auch anders geht?

Soldaten und Unteroffiziere dürfen stehlen, Trinkgelder kassieren und ihresgleichen erpressen. Offiziere können Freiheit verkaufen, Geschäfte machen und ihre Macht in private Dienste stellen. Es genügt, der kommandierende Offizier in einem Ort zu sein, wo eine Fabrik ist oder eine Mine, um in einem Jahr reich zu werden. Man braucht nur die Interessen der Besitzer zu verteidigen. Das heißt: die Arbeiter in Schach halten, Gewerkschaftsbildung unterbinden, die Verstöße gegen die soziale Gesetzgebung dulden, Mindestlohnforderungen im Keim ersticken, indem man Widerspenstige einsperrt, zusammenschlägt oder davonjagt. Es ist so einfach, wenn man die Macht hat und von oben gedeckt ist. Die Goldminen bezahlen am besten. Bis zu dreitausend Dollar im Monat. Weniger begünstigte Offiziere müssen mit Großgrundbesitzern vorlieb nehmen, denen sie die gleichen Dienste leisten, aber weniger einstecken.

Die guten Stellungen gehen, wie überall in der Welt, an Männer mit besonderen Verdiensten. Sie werden deshalb vom Präsidenten und von Tachito Somoza verteilt, der nicht nur sein Bruder ist, sondern auch Oberbefehlshaber des Heeres.

Während ich dem See entgegenschlendere, muß ich unwillkürlich über den Humor dieser Leute lachen. Sie haben ein Verbrechermonopol aufgebaut, das jeden Chicagoer Gangster vor Neid erblassen läßt – und Touristen müssen polizeiliche Zeugnisse vorzeigen, wenn sie Nicaragua besuchen wollen. Hier erlebte ich die Überraschung: Gangster lieben Scherze. Es ist ihnen auch ganz egal, ob man wild herumknallt – solange nicht auf sie geschossen wird.

Zwei Männer gehen an mir vorbei, einen davon habe ich schon mehrere Male im Hotel gesehen. Ich frage:

„Pardon, Señor, haben Sie einen Revolver?“

„Hombre que si – natürlich“, sagt er stolz. „Sind Sie überfallen worden?“

„Nein, ich möchte schießen.“

Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zieht er seine Pistole aus der Tasche. „Por favor, Señor – bitte sehr.“

Ich ziele auf eine Büstenhalterreklame, die auf einem Dach steht, und feuere zwei Mal.

„Muy mal – sehr schlecht“, sagt er und nimmt die Pistole. „So.“ Zwei Schüsse fallen

„Ja“, sage ich, „das ist Schießen. Haben Sie vielen Dank.“

“Su servidor, Señor – ihr Diener.“

Ohne Waffe fühlt hier jeder Mann sich nackt. Ein Revolver ist ein alltäglicherer Besitz als Schuhe oder Messer und Gabel. Selbst bei den Kleinsten schon

Die beiden Herren gehen weiter. Ich vergaß zu sagen, daß sie zur Regierung gehören.

Mir bleibt nichts anderes übrig, als einen Rum zu trinken. Die Straßen sind so leer, und das macht traurig. Die erste Bar ist geschlossen. In der nächsten sitzen drei Pärchen und zwei Polizisten. Als ich bestelle, fragt der eine:

„Amerikaner?“

„Nein.“

„Ist mir auch egal – was trinken Sie?“

„Rum.“

„Drei Rum, Negrita“, sagt er zu der fetten Mulattin, die hinter der Bar steht. – Jetzt wollen die Polizisten doch wissen, wer ich bin, was ich tue, ob ich schon eine Indianerin verführt habe und tausend Dinge mehr. Als sie gehen, haben wir sieben Runden getrunken, und ich sitze mit jenem nachdenklichen Ausdruck vor der Mulattin, der niemanden täuscht, am wenigsten eine Frau hinter der Bar. Ich bitte um die Rechnung.

„Sie waren doch eingeladen“, meint sie.

„Aber die haben doch gar nicht bezahlt.“

„Das tun die nie“, sie beugt sich vor und flüstert: „Aber wenn Sie wenigstens I h r e n Rum bezahlen könnten, würden Sie mir sehr helfen.

Nun bin ich doch nicht fröhlich. Ich glaubte schon, den Cocktail und sogar die Somozas vergessen zu haben, aber die Negrita mußte alles verderben.

Die Straßen sind nun scheinbar vollkommen leer. In den Hauseingängen liegen Lumpen, unter denen Menschen schlafen. Manchmal steckt ein Kopf heraus oder ein Fuß. In größeren Türen schlafen ganze Familien. Die haben keine Angst vor Überfällen.

Ein Hund leckt das Gesicht eines schlafenden Kindes. Ein kleiner Affe sitzt auf seinem schnarchenden Herren und streckt mir die Zunge raus. Kakerlaken und Ratten spielen Verstecken.

Vor meinem Hotel rangiert pfeifend der Zug. Er wird die ganze Nacht pfeifen, denn so will es das Reglement. Gerade hier fährt er über einen kleinen Weg, der im Meer endet und den keiner betritt. Aber Gesetz ist Gesetz. Es wird gepfiffen. Und ich kann wieder einmal nicht schlafen

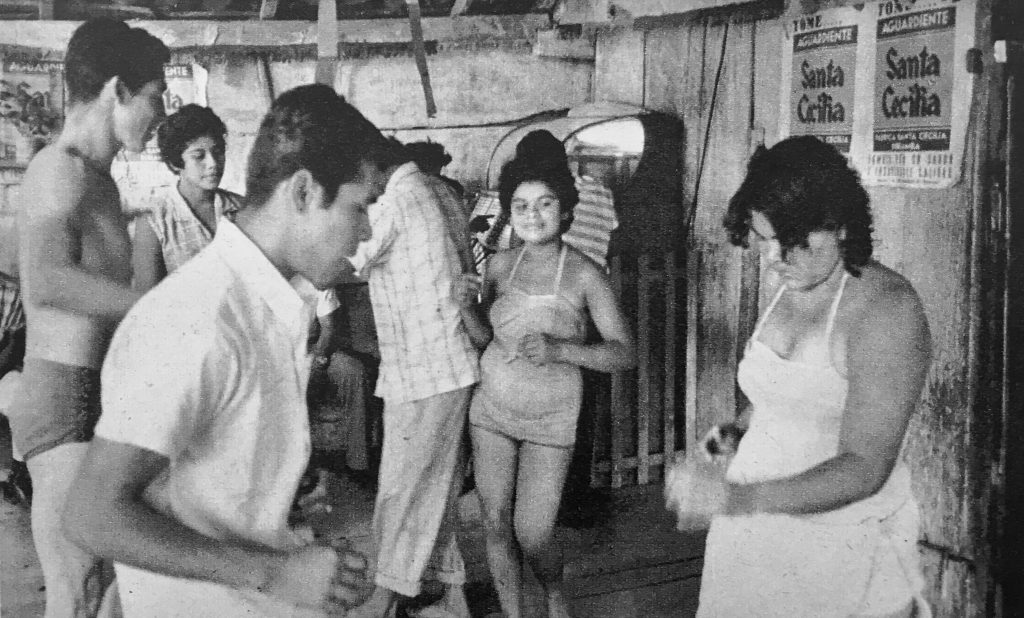

Der Cha-Cha-Cha ist eine Art Nationaltanz geworden. Die Schritte sind anders als bei uns. Wenn man versucht, Lokomotive zu spielen geht es am besten

Gemieteten Autos sollte man unter die Haube schauen, bevor man losfährt. Wir haben noch keine zwanzig Kilometer gemacht, da steht der Thermostat auf Rot und der Motor still. Im Kühler ist kein Tropfen Wasser mehr. Ein Bauer führt mich zu einem Haus, das einen Brunnen haben soll. Vier Männer sitzen vor der Tür.

„Hay un gringo que no tiene agua – der Amerikaner hat kein Wasser“, erklärte er. Keiner rührt sich. Sie schauen sogar weg. Ich schildere in allen Einzelheiten, was passiert ist. Nichts.

Mittlerweile ist auch meine Kollegin Claude Deffarge angekommen, und da sie Französin ist, sprechen wir französisch.

Das scheint die Männer in Bewegung zu bringen. „Warum habt ihr nicht gleich gesagt , daß ihr keine Gringos (Amerikaner) seid. Wo ist der Wagen?“

Hier löst das Wort ‚Französin‘ nicht das in Deutschland übliche Augenzwinkern aus, das ‚Oh là là – Paris – Pigalle‘. Die Männer wollen, daß Claude ihnen von der französischen Revolution erzählt. Das passiert uns hier nicht zum ersten Mal. Jedes Mal müssen wir geduldig die Fragen über uns ergehen lassen. Und wenn sie ‚Revolution‘ sagen, klingt es, als sprächen sie von einer heimlichen Geliebten.

„Bald werden auch wir soweit sein“, rufen sie. „Die Somozas hängen wir auf, die ‚Gringos‘ (Amerikaner) werfen wir ins Meer. Viva Fidel Castro. Viva la Revolucion Francesa.“

Selten, glaube ich, ist ein Kühler mit so viel Begeisterung aufgefüllt worden. Und dabei handelt es sich um einen Wagen, an dem Somoza einige hundert Dollar verdient hat, denn die Vertretung für Nicaragua gehört der Familie.

Kühefangen ist die harte Arbeit der Gauchos. Sie leben auf Ländereien, die bis zu dreißigtsusend Hektar groß sind und auf denen nur halbwildes Vieh herumirrt. Wenige Gauchos genügen für tausend Kühe. Es ist ein großartiges Geschäft für die Großgrundbesitzer, aber ein Problem für das Land. Fruchtbarste Erde liegt dadurch brach. Wo zehn Gauchos hungern, könnten Tausende von Bauern leben

Wir fahren weiter, um endlich den Hauptteil dieser Familie, den Präsidenten und seine Frau, aus der Nähe zu sehen. Dazu müssen wir bis zur honduranischen Grenze gelangen, wo sie mit dem Präsidentenpaar aus Honduras zusammentreffen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat Honduras das Recht auf einen kleinen Teil Nicaraguas zugesprochen, und nun soll mit großem Pomp verhandelt werden.

Die Botschafter sind da, der Nuntius, die Generäle, Minister. Alles, was beiderseits der Grenze Rang und Namen hat, sieht gelangweilt auf die Kadetten der nicaraguanischen Militärakademie, die eine Miniaturparade vorführen.

Ich lege gerade die Kamera auf Frau Somoza an, als sich ein dicker Finger in meinen Nabel bohrt.

„My name is Whelan“, sagt eine Stimme, die nur aus den Vereinigten Staaten kommen kann. „Wie heißen Sie?“

Ich reibe mir den Bauch und möchte dem Kerl die Kamera über den Kopf schlagen: Er aber hebt lächelnd den dicken Finger und sagt: „Ich bin der amerikanische Botschafter.“

Paraden werden nach amerikanischem Muster einstudiert. Ohne Schwierigkeiten geht das natürlich nicht. Sobald Musik ertönt, geht sie sofort in die Beine

Das ist er also, der Kartoffelpflanzer aus Dakota, von dem man mir so viel erzählt hat. Genauso habe ich ihn mir vorgestellt. Plump, einfältig, immer bedacht auf „praktische Scherze“. Nur weil er irgendeine Wahlkampagne finanziert hat, ist er vor 10 Jahren zum Botschafter ernannt worden. Seither sind die Somozas seine besten Freunde – und er entscheidet über das Schicksal Nicaraguas.

„Sind die Kadetten nicht großartig?“, meint er. „Sie exerzieren nach dem Vorbild von West Point.“

„Kein Wunder, wenn man in der Panama-Kanal-Zone ausgebildet wird.“

Er hört gar nicht hin. „Können Sie mir sagen, wie die amerikanische Journalistin heißt, die im Gefolge des Präsidenten von Honduras gekommen ist?“, will er wissen. „Ich muß ihren Namen kennen.“

„Fragen Sie sie doch einfach“, schlage ich vor.

„Not so stupid – so dumm bin ich nicht“, flüstert er und tänzelt davon.

Ich habe nichts begriffen. Ich weiß auch nicht, wer die Journalistin ist. Eines aber weiß ich, denn ich habe es überall in Nicaragua erlebt: Diesen Mann haßt man hier und mit ihm die Vereinigten Staaten und jeden Amerikaner. Er ist der typischste Vertreter der traditionellen Politik Amerikas in Mittelamerika. Und diese Tradition reicht weit zurück. Sie hat tiefe Wunden hinterlassen, die selbst die „neue Linie“ Kennedys wohl kaum heilen kann. Denn für die Betroffenen ist der „amerikanische Imperialismus“ keine kommunistische Legende. Sie haben ihn selbst erlebt:

Von 1912 bis 1932 besetzten amerikanische Marinetruppen das Land. Sie kontrollierten den Zoll, organisierten Polizei und Heer und überwachten die Wahlen, aus denen natürlich immer amerikafreundliche Präsidenten hervorgingen. Bevor sie das Land verließen, hatten sie einen gewissen Somoza zum Chef der Nationalgarde gemacht, was es ihm erlaubte, sich 1936 selbst zum Diktator zu ernennen. Er verwaltete das Land wie ein großes Privatunternehmen, kontrollierte 117 Geschäfte und Fabriken. Das Weiße Haus gab ihm grandiose Empfänge sowie die nötigen Waffen und Medaillen. 1956 erschoß ihn ein liberaler Student. Seither führt der Sohn Luiz die Familiengeschäfte weiter. Botschafter Whelan und die amerikanische Militärmission sind dabei unerläßliche Stützen.

Präsident Kennedy wird ihn abberufen. Aber kann diese Geste fünfzig Jahre Geschichte vergessen machen? Werden die Arbeiter und Studenten, die Bauern und Indianer vergessen, daß es hier in den Bergen mal einen Mann wie Castro gegeben hat – Sandrino hieß er -, der sieben Jahre lang gegen die amerikanischen Truppen kämpfte, um sein Land zu befreien, und zum Schluß, trotz heiliger Versprechen, ermordet wurde? Sandrino ist der Nationalheld Nicaraguas, und heute deckt sich sein Bild mit dem Fidel Castros.

Der amerikanische Botschafter ist wieder neben mir. „Die Verhandlungen laufen großartig“, sagt er. „Der Streit wird friedlich beigelegt.“

Ich hatte schon ganz vergessen, daß man hier um einen Urwaldstreifen am Rio Coco feilscht und frage:

„Wann wird das Gebiet am Honduras übergeben?“

„Nachdem die Bevölkerung nach Nicaragua evakuiert ist.“

„Sie scherzen. Man will 20.000 Indianer, die nichts von Nationalität oder Flagge wissen, nach Nicaragua schleppen. Das dauert viele Jahre.“

„Clever“, sagt er schmunzelnd. „Da muß Honduras eben warten.“

„Und wer weiß, was mittlerweile geschieht, nicht wahr?“

Er schon wieder fort und steckt seinen Finger in das Ohr des nächsten Generals.

Eine Woche später sind wir am Rio Coco. Urwaldflüsse sind gar nicht so, wie man sie sich nach Ansicht von Kulturfilmen vorstellt. Urwäldern noch weniger. Wir fahren sechzig Kilometer auf dem Fluß und sehen kein Krokodil, nicht einen Fisch. Wir gehen kreuz und quer durch den Wald und treffen kein einziges Tier. Mücken fühlen wir und kleine Zecken, die unter die Haut kriechen, um sich ein Nest zu bauen. Das ist alles.

Die Mosquito Indianer in den Urwaldgebieten des Rio Coco, im Norden von Nicaragua, sind heute nahe am Verhungern. Vor zweihundert Jahren noch standen ihre Herrscher gleichberechtigt neben dem König von Spanien

Was wir hier studieren können, und zwar in seiner reinsten, weil urwäldlichen Form, ist ein Tier der wirtschaftlichen Fauna, „Kolonist“ genannt, das auf zwei Beinen geht und, wie man sagt, von anderen Zweibeinern lebt. Da es sich hier um Schweden handelt, kann man ruhig darüber sprechen, obwohl die Nationalität eigentlich keine Rolle spielt. Es ist ausschließlich eine Frage der Mentalität.

Die schwedische Familie, um die es geht, kam vor sechzig Jahren nach Waspan, dem größten Ort am oberen Rio Coco. Da sie die Einzigen waren, die lesen und schreiben konnten und Verbindung mit der Außenwelt hatten, konzentrierte sich der Handel automatisch in ihren Händen. Sie kauften die Waren der Indianer und verkauften ihnen Kaugummi und Schuhe, Coca-Cola und Hosen. Soweit scheint alles normal. Eigenartig mutet es nur an, wenn man die Indianer anhört, die hier Mosquitos heißen und in Pfahlbauten auf beiden Seiten des Flusses leben. Ein Dorfältester erklärt:

„Der Schwede sagt uns: ‚Ihr müßt viel Reis anbauen. Ich kaufe jede Menge. Ihr bekommt 50 Cordobas (28 Mark) für den Zentner.‘ Das ist viel Geld. Wir arbeiten also das ganze Jahr. Wenn wir nachher mit unseren gefüllten Einbäumen in Waspan ankommen, sagt der Schwede: ‘Es tut mir leid, ich kann euch nur fünf Cordobas (2,80 Mark) für den Zentner geben.‘ Das ist zehn Mal weniger als versprochen, Señor. Was sollen wir tun? Den Reis wieder nach Hause schleppen, damit er vermodert? Es gibt auch keinen anderen Mann, der ihn abnimmt. Dafür hat man viel zu viel Angst vor dem Schweden. Wir müssen also seinen Preis annehmen. Und da wir traurig sind, kaufen wir bei ihm Schnaps und betrinken uns. Ein paar Jahre lang sind wir reingefallen. Jetzt bauen wir wenig Reis an. Und wissen Sie, was der Schwede und die Spanier sagen: Wir seien faul.“

„Gibt es denn keinen Beamten, an den ihr euch wenden könnt?“

„Die machen es genauso wie der Schwede, sei es mit unserem Vieh, mit Bohnen oder mit dem Baumsaft, aus dem man Kaugummi herstellt. Wenn ein Spanier (so nennen die Indianer alle Weißen in Nicaragua) zwei Jahre hier gelebt hat, ist er reich und geht wieder nach Hause.“

Wir kommen an einer Hütte vorbei, auf der das Wort „Schule“ steht.

„Der Lehrer könnte euch vielleicht helfen“, sage ich.

Der alte Mann lächelt traurig. „Der kommt nur einige Wochen im Jahr. Hinterher sind unsere Töchter schwanger, aber keine kann lesen.“

„Der Präsident war vor 10 Tagen hier“, sage ich, „um das Land zu besichtigen, das an Honduras abgetreten werden soll. Warum habt ihr ihm nichts gesagt?“

*Anmerkung: Der Begriff Neger/Negerin wird aus dem Originaltext beibehalten. Diese Bezeichnung war damals ohne Abwertung als Fremd- und Selbstzuschreibung geläufig.